こんにちは!

今回は、スネアドラムの奏法と練習方法について紹介します!

この記事では、

- スネアドラムの構え方

- スネアドラムの演奏方法

- スネアドラムの練習方法

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

スネアドラムの構え方

まずは、スネアドラムを演奏するための準備をしましょう。

普段の練習から、正しい構え方を意識すると良いですね!

構える準備

スネアドラムを演奏する姿勢で意識するポイントは次の通りです!

- 演奏者は、肩や腕の力を抜いた状態で、スティックを構える。

- この時のスティックの高さにスネアドラムの打面が来るように、楽器の高さを調節する。

- 腰の高さを目安にして、スネアドラムの打面の高さを揃える。

立奏の場合も、座奏の場合も同じです!

演奏者によって打面の高さが大きく変わってしまうのは当然です。

練習の時などは、高さを調節する意識を持ちましょう!

本番で演奏する際に、1つの楽器を2人以上で演奏する場合は、全員で高さを決めておくと良いですね。

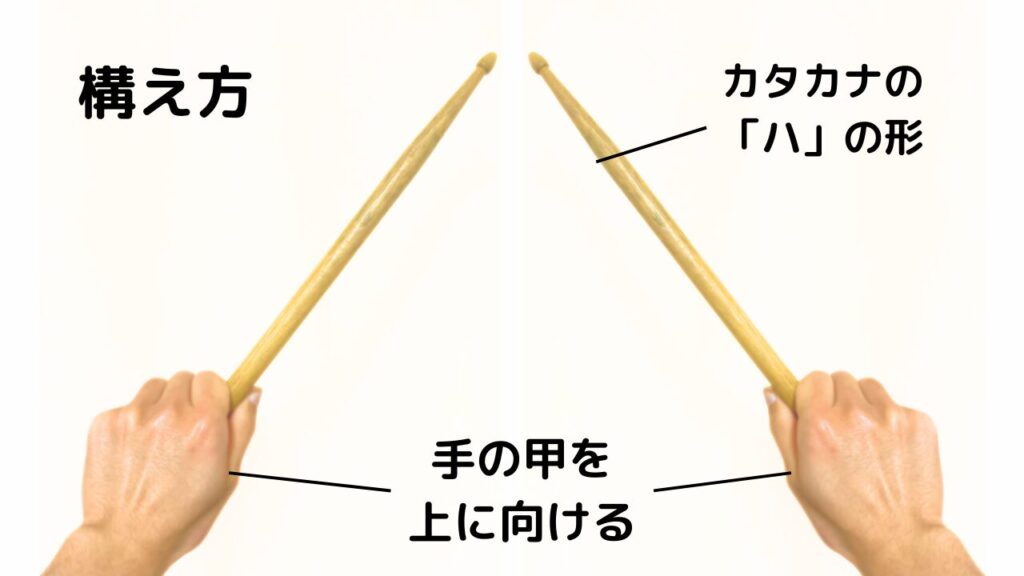

構え方

打面の中心部分を狙って叩く姿勢を取ります。

スティックはカタカナの「ハ」の形になるように構えます。

この時、スティックを持つ手の手の甲が上を向くように意識すると綺麗な構え方になります。

スネアドラムの演奏方法

構え方、姿勢を意識しながら、次に紹介する奏法を練習してみましょう!

- 基本奏法

- リム

- リムショット

- クローズドリムショット

- ロール

順番に紹介します!

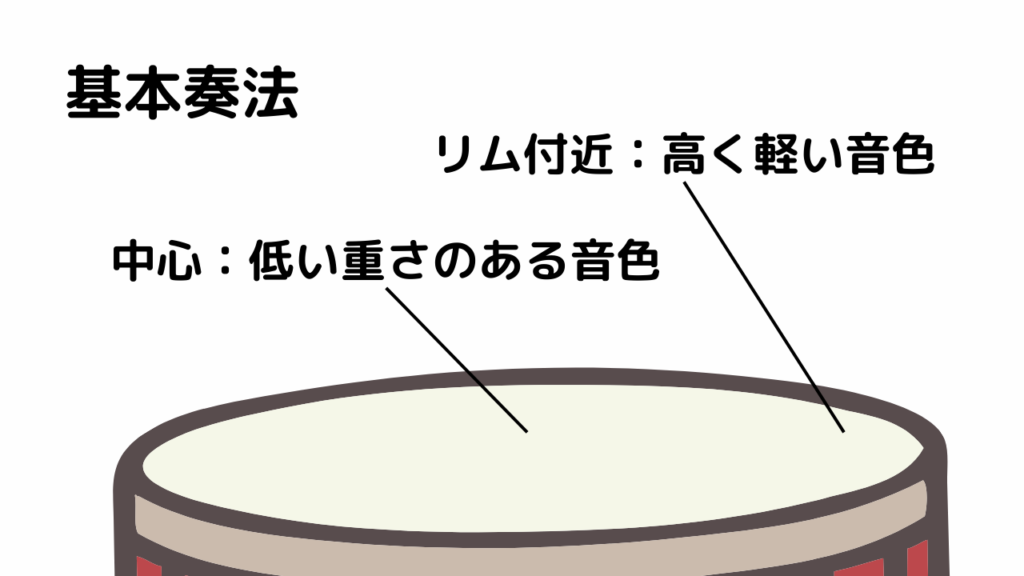

基本奏法

打面の中心部分を狙って演奏します。

打面の張り方(チューニング)によっては、叩く箇所が離れすぎてしまうと、左右で音色が違うように聴こえてしまいます。

同じ音色で演奏するためになるべく狭い範囲を狙って演奏できるようにしましょう!

また、打面の叩く位置によって音色が変わることを応用すると、演奏する場面によって、音色を使い分けることができます。

打面の中心:比較的低い重さのある音

リム付近:比較的高く軽い音

楽器の大きさや打面の素材によっても音色は変わります。

身近にあるスネアドラムを叩き比べてみましょう!

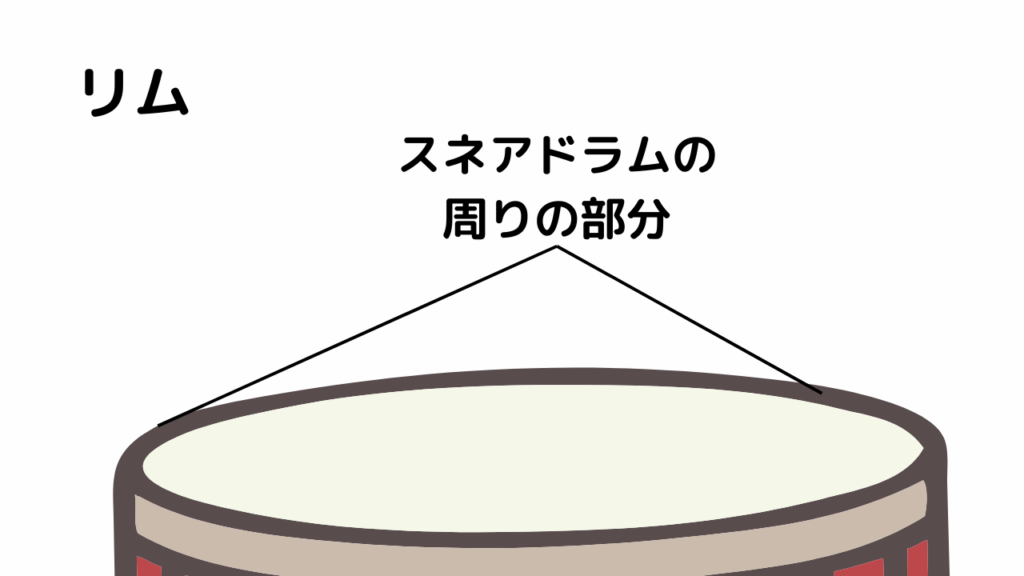

リム

スネアドラムのふちの部分を叩く奏法です。

楽譜では×で表記されることが多いです。

スティックの当てる角度によって音色を調整することができます。

- リムに対して垂直に演奏する場合

- リムに対して斜めに演奏する場合

スティックの材質やスティックで演奏する箇所によっても音色が変わります。

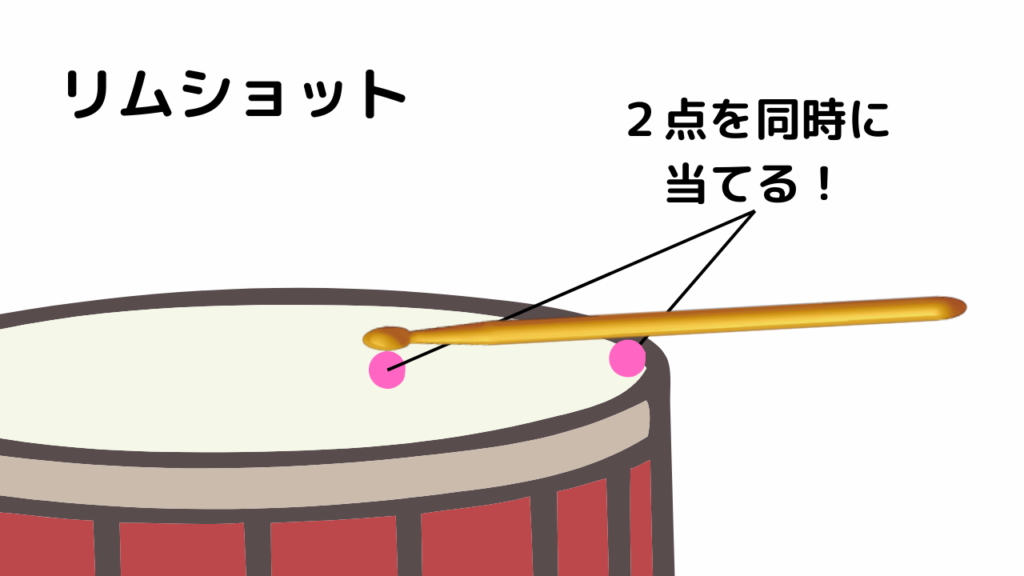

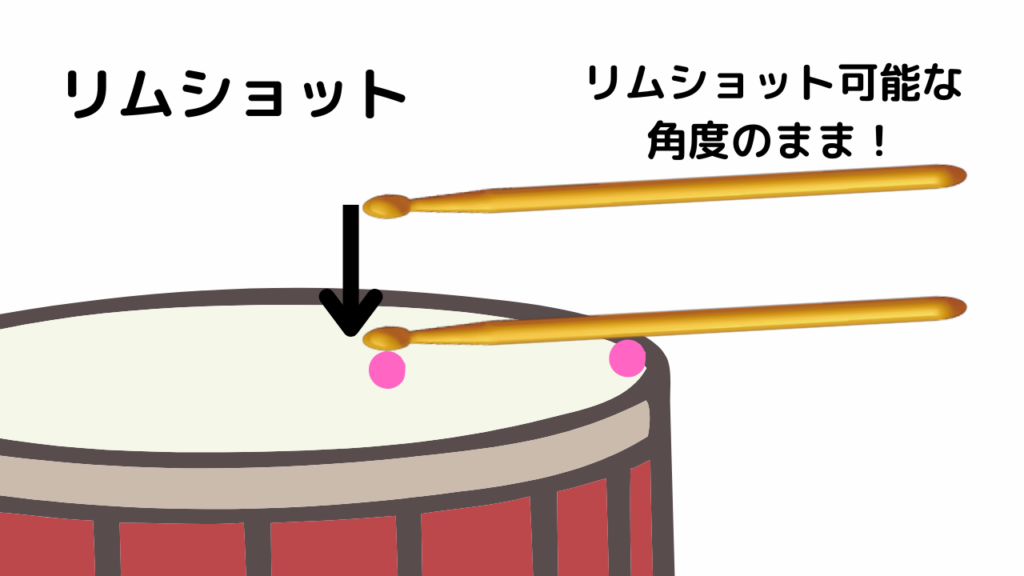

リムショット

スネアドラムの打面とふちを同時に叩く奏法です。オープンリムショットと呼ぶこともあります。

演奏する機会はそこまで多くありません。

しかし、すぐに演奏できる技術ではないため、普段から練習しておくと良いでしょう。

スティックが打面とふちを同時にあたる必要があるので、狙って演奏することが難しいです。

楽器の高さを調整するなどして、できるだけ自然な姿勢で演奏した時に、リムショットが演奏可能な状態にしましょう。

演奏する際には、リムショットが可能なスティックの角度をそのまま真上から垂直に振り下ろすイメージで練習すると正確に演奏できるようになります。

演奏ができるようになったら、音色の変化も調整できるように練習してみましょう!

以下の点を変化させると、リムショットの音色が変化します!

- スティックの材質や長さ、太さ、重さ

- 演奏した打面からリムまでの距離

- スネアドラムのチューニング

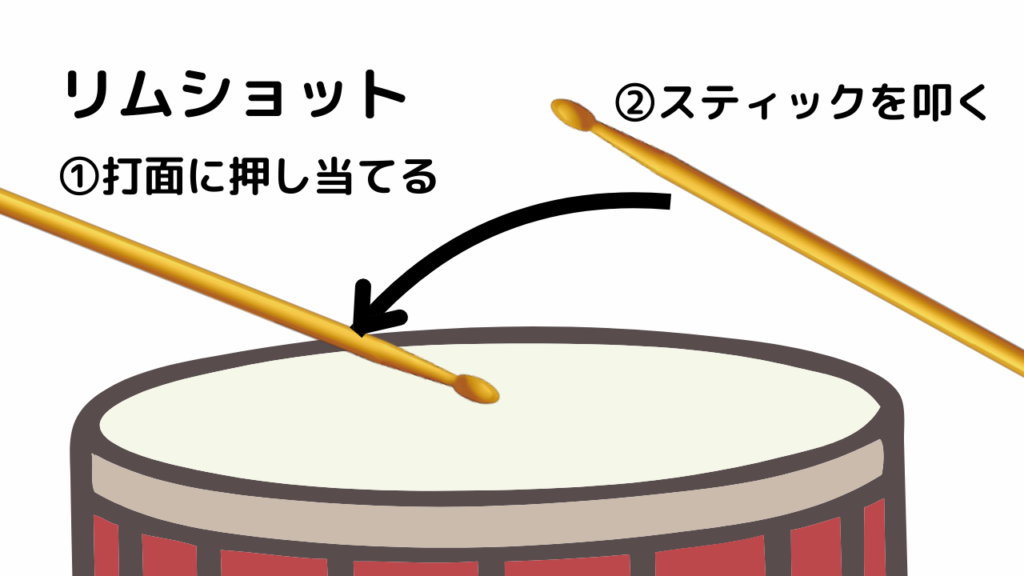

またリムショットには、演奏しないスティックをスネアドラムの打面に押し当てて、もう一方のスティックで打面に押し当てたスティックを叩く方法もあります!

この方法では、狙った音を演奏しやすく、音色の調整(叩く場所やスティックの角度を変化させる)もしやすいです!

リムショット特有の金属音を表現できないため、迫力はあまりありませんが、方法の1つとして知っておくと良いでしょう!

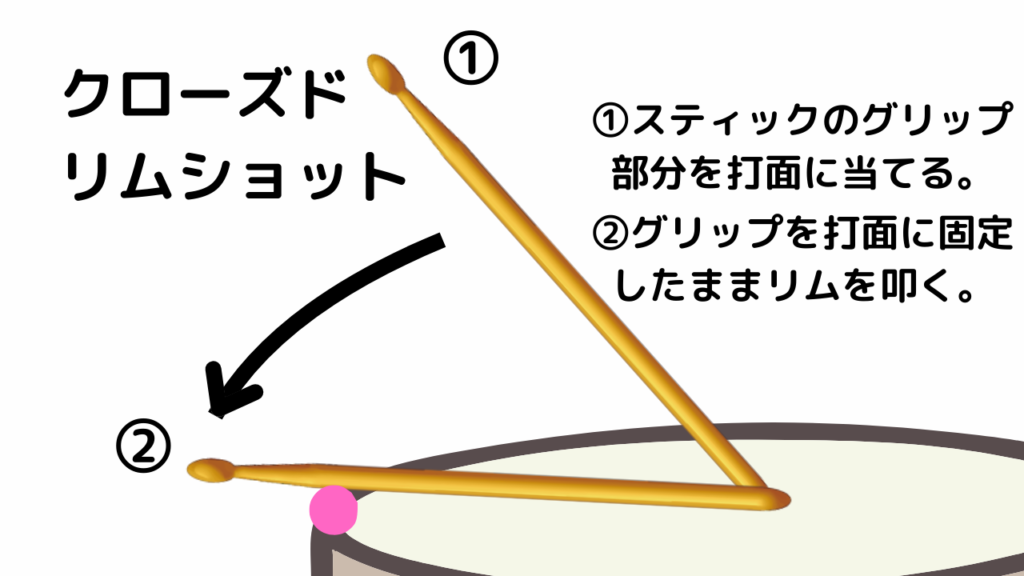

クローズドリムショット

スネアドラムの打面にスティックを置いた状態で、リムを叩く奏法です。

スネアドラムの演奏では、あまり使用しませんが、ドラムセットの演奏では使用します!

クローズドリムショットも、リムショットと同じように、演奏によって音色を変化させることが可能です!

ロール

音を持続させるための奏法です。

ロールには、オープンロールとクローズドロールの2種類があります。

オーケストラや吹奏楽などのクラシック音楽では、この2種類を使い分ける場面があります。

どちらも特徴や練習方法が異なるため、簡単に紹介します。

オープンロール

ダブルストロークを速く演奏した状態のことを言います。

ダブルストロークとは、1回の腕の振り(ストローク)で2回音が出る(ダブル)仕組みを使った演奏法です。

オープンロールを演奏するためには、ダブルストロークの奏法を身につけましょう。

最初は慣れないですが、必ず習得できる演奏方法です。

クローズドロール

スティックの跳ね返りを利用する演奏方法を言います。

演奏するためには、まずスティックの跳ね返りを意識する練習から始めましょう。

脱力した状態でスティックを打面に落とすと、7~10回程度自然に跳ね返ります。

片手ずつ、目安の回数が跳ね返るかを確認しましょう。

次に、左右ともに目安の回数を維持しながら、スティックを交互に跳ね返らせます。

その際、演奏している音が消えない意識をすることが重要です。

参考記事

スネアドラムの練習方法

普段の練習では、以下のような内容で練習に取り組みましょう!

- パッドでの練習

- メトロノームを使用した練習

- 各奏法の練習

順番に紹介します!

パッドでの練習

スネアドラムの音は、打楽器の中でも強い音が出ることで有名です。

教室などの狭い場所では、小太鼓の音が目立ちすぎてしまい、周りの音が聞こえなくなってしまいます。

スネアドラムでなければできない練習ももちろんありますが、パッドで代用して練習を行う習慣をつけておくと良いでしょう。

パッドは持ち運びもしやすく、消音機能が付いているものもある為、より多くの環境で練習することができます。

下記のように、練習内容によって、スネアドラムとパッドを使い分けて練習すると効率が良いですね!

スネアドラムでの練習

- 各奏法の練習

- パートやセクションでの練習

パッドを用いた練習

- 楽譜のリズム練習

- 基礎練習

おすすめ練習用パッド

- EVANS リアルフィール 練習パッド 7″

【家練の革命児】プロも愛用する「リアルフィール」の打感をそのままに、持ち運びやすいサイズに凝縮。★家での基礎練習・静音重視 - YAMAHA トレーニングパット 8インチ スタンド付 (TS01S)

【姿勢矯正の決定版】専用スタンドが付属しているため、正しい高さ・姿勢で練習できます。机やベッドで叩いて「悪い癖」がつくのを防げる、吹奏楽部員の「最初の練習台」として最適解。★初心者・新入部員向け

手軽に練習するなら「EVANS」、しっかり基礎を固めるなら「YAMAHA スタンド付き」がおすすめです!

メトロノームを使用した練習

スネアドラムの演奏は、他の打楽器よりもテンポを一定にする役割を担うことが多いです

また、バスドラムやシンバルよりも演奏する手数が多いこともあり、テンポキープが難しく感じる人もいるでしょう。

楽譜に示されている速度記号を読み取り、指定されている速さで演奏できるかを確かめましょう!

テンポキープが難しいと感じる人は、次のように練習をすすめると改善が期待できます。

- メトロノームを少し遅くして、練習してみる。

- 1拍ずつ分割して、リズムを確認しながら、演奏する箇所を少しずつ増やしていく。

- 他の人に演奏を聞いてもらい、メトロノームと演奏がずれてしまう箇所を教えてもらう。

- 演奏を録音し、メトロノームを確認しながら録音を聞く。

テンポキープができていると感じる人は、次のような練習に取り組んで、さらに確実な演奏を目指しましょう。

- 楽譜に指定されたテンポ以外で、テンポキープができるか挑戦する。

- 他の人にメトロノームを聞きながら演奏を聴いてもらう。

- メトロノームを裏打ちで感じながら練習してみる。

スネアドラムは、基礎練習の成果が演奏に直結しやすい楽器ともいわれています。

先ほど紹介したパッドでの練習でも、常にメトロノームを使用する意識を持ちましょう。

おすすめチューナー&メトロノーム

- ヤマハ TDM-710 + チューナー用マイク TM-40 セット

【吹奏楽部のパスポート】チューナーとメトロノームが同時に使える最新定番モデル。周囲がうるさくても自分の音だけを拾ってくれる「マイク付き」セットこそ、合奏練習の必須装備です。★パートに1つは必須(管楽器、弦楽器は1人1つ必須) - BOSS ドクタービート DB-30

【ポケットの中の鬼コーチ】超小型ながら、変拍子や3連符など複雑なリズムも鳴らせる高機能機。パート練習でのテンポ出しや、個人での高度なリズムトレーニング(裏拍・変則ビート)に威力を発揮します。★パートリーダー・ドラマー向け

各奏法の練習

これまで紹介した各奏法は、演奏する曲の一部分で演奏することがほとんどです。

普段の演奏で使用することも少ないため、わざわざ練習をしたことがない人も多いと思います。

楽譜で見かけた際に慌てないように、各奏法の特徴や難易度などを知っておくことが大切です!

少なくとも、各奏法が必要となった状況で演奏ができるように、演奏の仕組みや自分なりのコツなどを把握しておくと良いでしょう!

まとめ

今回は、以下の内容を紹介しました!

- スネアドラムの構え方

- スネアドラムの演奏方法

- スネアドラムの練習方法

普段の練習に役立てて下さい!