こんにちは!

「休符」とは、音を出さない時間を表す記号です!

是非、最後までご覧ください!

参考にしている書籍はこちら!

「休符」について

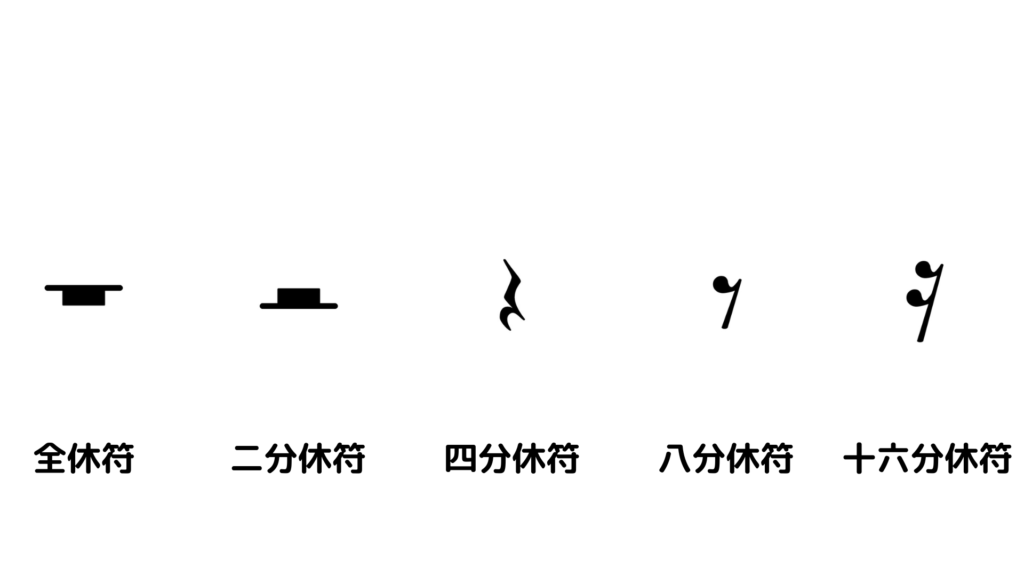

今回紹介する一般的な「休符」です!

「休符」の変化・・・全休符から二分休符

「音符」と同様に、「休符」の見た目と音を出さない時間の関係をまとめていきます!

「休符」には音符の「たま」「ぼう」「はた」のように、各部分の名称や決まった形はありません!

まずは、「全休符」から「二分休符」を紹介します!

「全休符」→「二分休符」

- 「休符」の見た目・・・・・・線の下の■部分が線の上に移動する。

- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。

「全休符」と「二分休符」の見た目は似ています。

覚え方は、それぞれ覚えやすい方法で良いのですが、私はこう覚えました!

- 全休符の状態で、上の線に■がくっついていたが、下の線の上に落ちた。

- 上から2つ目の線と線の間を、上から順に半分ずつ埋めた。

他に、覚え方があったら教えてください!

「休符」の変化・・・二分休符から四分休符

次に「二分休符」から「四分休符」です!

「二分休符」→「四分休符」

- 「休符」の見た目・・・・・・全く異なる。

- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/4になる。)

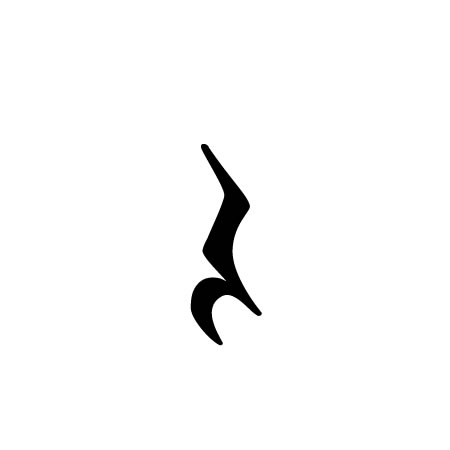

「四分休符」はこれまでと違い、形状もかなり独立していますね。

「四分休符」をよく見たら、ひらがなの「そ」を斜めに書いたらそれっぽいですね!

ポイントは、下から書き始めることです!

初めて書く人は慣れないと思うので、ゆっくり書いてみると良いでしょう!

- ひらがなの「つ」の左右反転バージョンを斜めに書く。

- 左上に向かって直線を引く。

- 右上に向かって直線を引く。

- 左上に向かって直線を引く。

「休符」の変化・・・四分休符から十六分休符

「四分休符」から「八分休符」です!

「四分休符」→「八分休符」

- 「休符」の見た目・・・・・・全く異なる。

- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/8になる。)

「八分休符」は、ひらがなの「て」と書き順が同じです!

「て」の直線部分を曲げて、曲線部分をまっすぐにすれば「八分休符」ですね!

最後に、「八分休符」から「十六分休符」です!

「八分休符」→「十六分休符」

- 「休符」の見た目・・・・・・ひげ状の部分が1つ増える。

- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/16になる。)

「十六分音符」への変化は、音符とほとんど同じですね!

音符と合わせて理解すると良いでしょう!

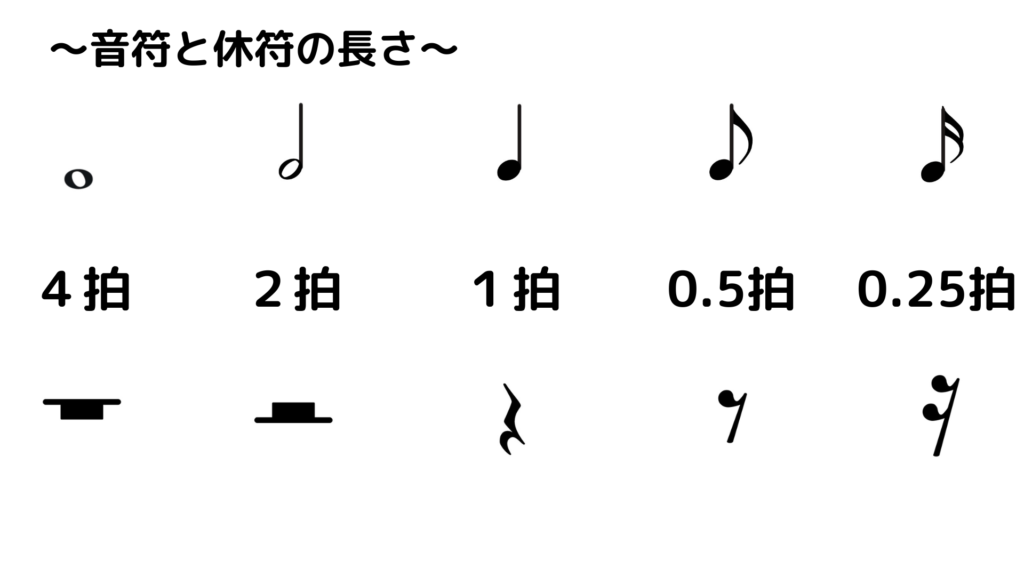

「音符」「休符」の長さ

では、実際の「音符」と「休符」の長さを数字で見ていきましょう!

音楽では、音の長さを「拍」という単位で表現することが多いです!

今回は、真ん中の「4分音符」を1拍として表現します!

ポイントは、次の2つです!

- 名前が同じ音符と休符(図を縦に見たときに並んでいるもの)は、対応する拍の数が同じ。

- 音の長さなどは、右に行くにつれて短くなる。(半分ずつに変化していく)

これらの「音符」や「休符」が表す「拍」の長さが、今後楽譜を見ていく上で重要になってきます!

何度も見たり、調べたりして、覚えていきましょう!

まとめ

今回の記事では、以下の内容を紹介しました!

- 「休符」の見た目や意味について

- 「音符」や「休符」が表す時間の長さ