こんにちは!

今回は、打楽器奏者にとって非常に重要な「楽譜の読み方」と「リズムの取り方」について、分かりやすく指導するためのポイントを解説します!

楽譜が読めて、正確なリズムで演奏できるようになれば、演奏できる曲の幅がぐっと広がり、アンサンブルももっと楽しくなりますよ!

この記事では、音符や記号の基本的な意味から、リズム感を体で養う練習方法まで、初心者が楽譜とリズムに親しむための具体的な指導法をお伝えします!

この記事を読めば、楽譜アレルギーの初心者も、「楽譜って面白いかも!」「リズムに乗るのって楽しい!」と感じてくれるようになるかもしれません!

ぜひ、日々の指導に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

リズム感を養う楽譜の読み方指導

打楽器の楽譜は、時に複雑なリズムで書かれていることもあり、初心者にとっては少し難しく感じられるかもしれません。

しかし、楽譜は音楽の設計図のようなものです!

正しく読み解くことで、作曲者が意図したリズムや表現を正確に再現することができます!

ここでは、楽譜の基本的なルールから、リズム感を効果的に養うための練習方法まで、指導する上で押さえておきたいポイントを詳しく見ていきましょう!

- 音符と休符の種類と長さの関係を理解する

- 拍子記号が示すリズムのルールを知る

- リズム譜特有の記号とその意味を覚える

- 頭だけでなく体でリズムを感じる練習を取り入れる

- メトロノームを相棒に正確なリズムを刻む練習をする

順番に紹介します!

音符と休符の種類と長さの関係を理解する

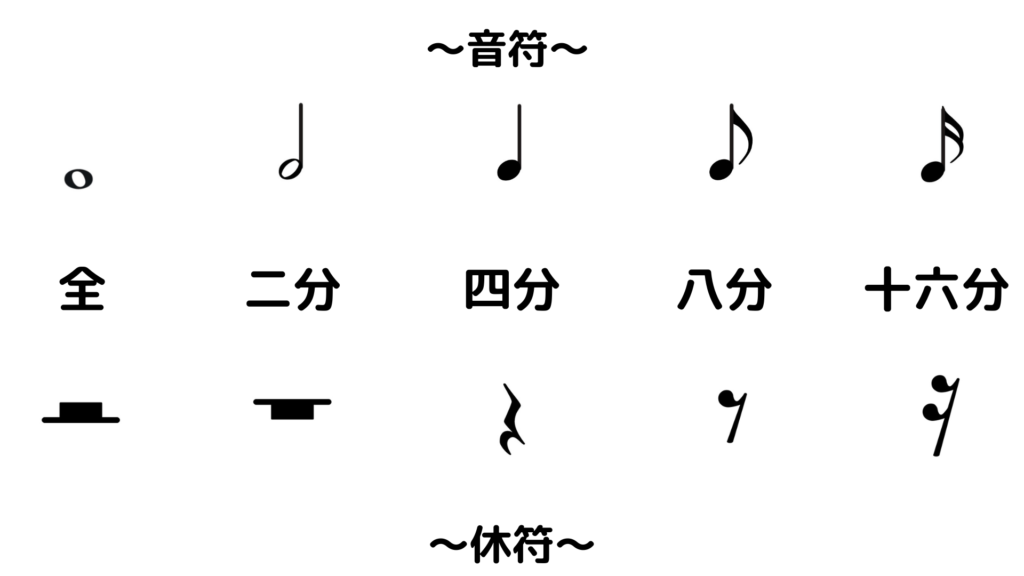

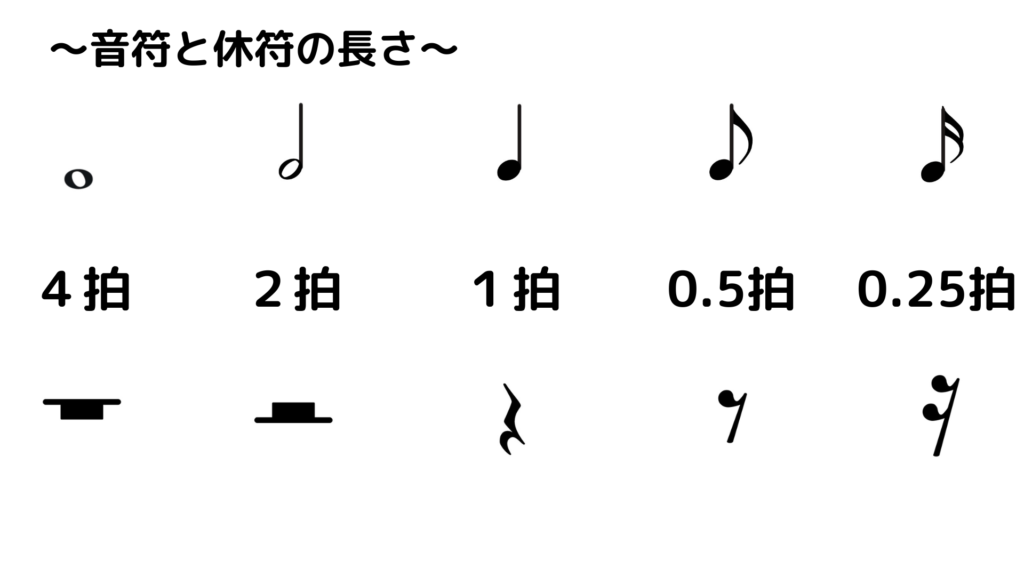

楽譜を読むための第一歩は、音符(音を出す記号)と休符(音を出さない記号)の種類と、それぞれの「長さ」の関係を理解することです!

これが分からないと、リズムを正しく演奏することはできません。

理解すべきポイントは、次の通りです!

最初は基本的な音符と休符(4分、8分、2分あたり)から確実に覚えさせ、慣れてきたら他の種類も加えていくと良いでしょう。

焦らず、一つずつ丁寧に確認することが大切です!

「音符と休符」の基本的なルールについて、クイズで確認させてしませんか?

頭では理解できても、いざ楽譜を目の前にすると混乱してしまうこともありますよね?

理解度をチェックできる無料のオンラインクイズ!

ゲーム感覚で、楽しく復習してみましょう!

拍子記号が示すリズムのルールを知る

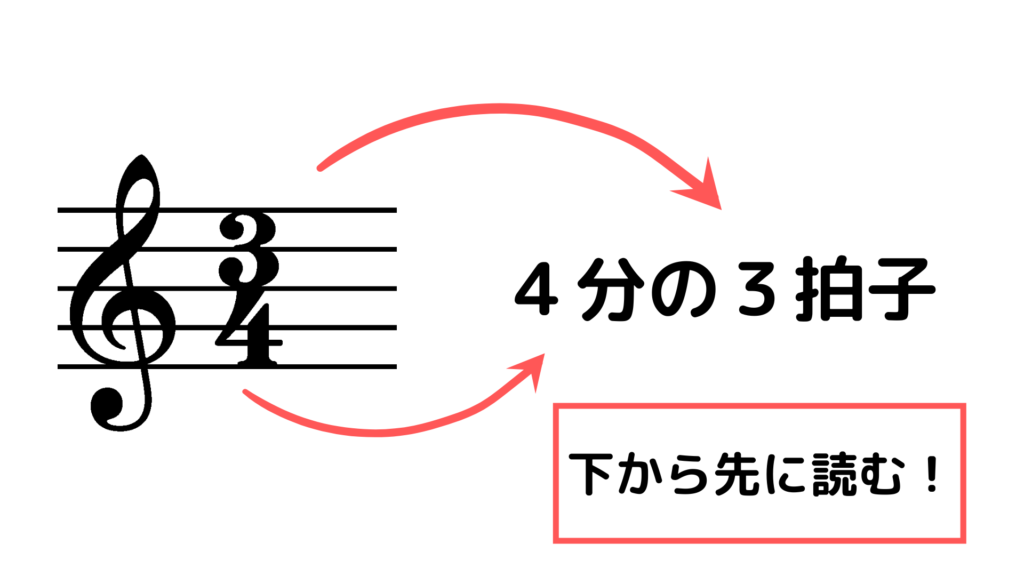

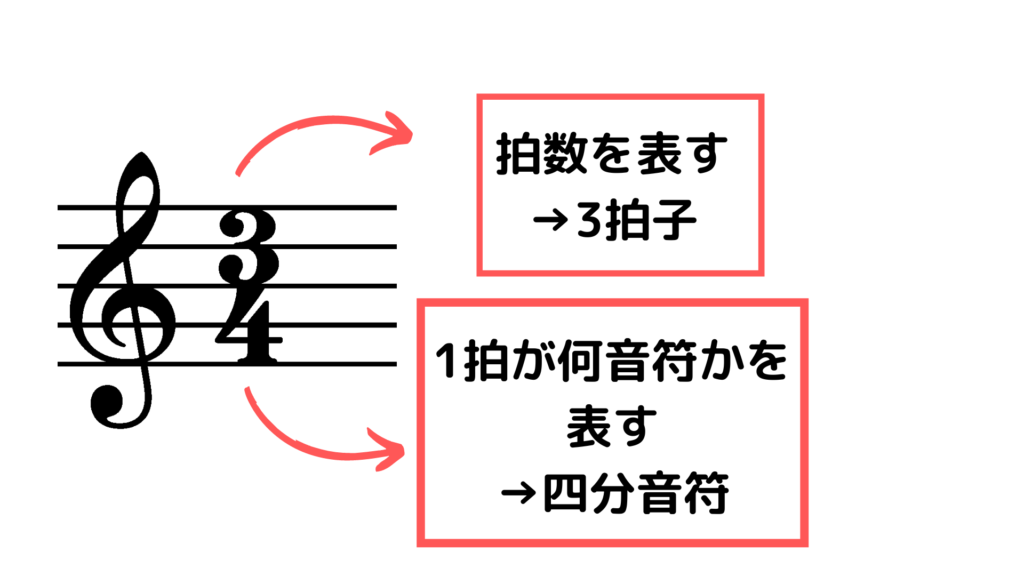

楽譜の最初に書かれている分数のような記号、これが「拍子記号」です。

拍子記号は、その曲のリズムの基本的なルール、「1小節の中にどれくらいの長さの拍がいくつ入るか」を示しています。

初心者は、この拍子記号の意味を理解するのが難しい場合があります。

指導のポイントは、それぞれの拍子が持つ「ノリ」や「グルーヴ」を体感させることです。

例えば、以下のように取り組むと良いでしょう!

- 手拍子を演奏しながら、それぞれの拍子記号の「1」のタイミングで、強く演奏する。(あるいは、「1」だけ、「1以外」を演奏する。)

- 実際にその拍子の曲を、手拍子をしながら聴かせてみる。

拍子記号の意味を頭で理解するだけでなく、体でそのリズムの「感じ」を掴むことが、自然なリズム感の習得に繋がります!

「拍子記号」の基本的なルールについて、クイズで確認させてしませんか?

頭では理解できても、いざ楽譜を目の前にすると混乱してしまうこともありますよね?

理解度をチェックできる無料のオンラインクイズ!

ゲーム感覚で、楽しく復習してみましょう!

リズム譜特有の記号とその意味を覚える

基本的な音符・休符、拍子記号に加えて、リズム譜には特有の記号がいくつか登場します。

これらも正しく理解していないと、楽譜通りに演奏できません。

初心者が特につまずきやすい記号をいくつか見ていきましょう。

タイ

- 同じ高さ(打楽器の場合は同じ音)の音符同士を結ぶ弧線の記号。

- タイで結ばれた音符は、それぞれの長さを足して、一つの音符のように演奏します。つまり、後の音符は叩かずに、前の音符の音を伸ばします。

スラー

- 異なる高さの音符を結ぶ弧線の記号。

- 打楽器では、例えばロールの開始と終了を示したり、フレーズのまとまりを示したりする場合に使われる。文脈によって意味合いが変わることもあるので注意が必要。

付点音符(休符)

- 音符(休符)の右隣に付いている小さな点。

- 元の音符(休符)の長さの「半分の長さ」を加える。

(例:付点4分音符 = 4分音符 + 8分音符の長さ)

(例:付点8分音符 = 8分音符 + 16分音符の長さ)

連符

- 通常のリズムの分割とは異なる数で音符を分割したもの。

- 代表的な連符は「3連符」で、例えば「4分音符の中に8分音符を3つ均等に入れる」といった場合に使われる。

- 均等な間隔で演奏するのがポイント。

これらの記号は、最初は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ意味を確認し、実際に声に出してリズムを歌ったり、叩いたりする練習を繰り返すことで、徐々に慣れていきます。

指導者は、これらの記号が出てきた時に、その都度丁寧に意味と演奏方法を説明し、簡単な練習フレーズで反復練習させると良いでしょう。

頭だけでなく体でリズムを感じる練習を取り入れる

楽譜を目で追い、頭で理解することも大切ですが、リズムは本来、体で感じるものです。

どれだけ楽譜が読めても、演奏者がリズムに乗っていなければ、生き生きとした音楽にはなりません。

特に打楽器奏者は、アンサンブル全体のリズムの根幹を支える役割があるので、体の中にしっかりとしたリズム感を持つことが重要です。

楽譜の読み方と並行して、体でリズムを感じる練習を積極的に取り入れてみましょう!

体でリズムを感じる練習

- 手拍子:基本的な拍はもちろん、楽譜に書かれたリズムを手で叩いてみる。音の長短や強弱も意識するとより効果的です。

- 足踏み:常に足で基本的な拍(特に1拍目)を踏みながら演奏する、またはリズム練習をする。これにより、テンポキープがしやすくなります。

- リズム・ソルフェージュ:楽譜のリズムを「タン」や「タ」などの声(シラブル)で歌う。これはリズムの理解を深めるのに非常に有効です。

- 音楽に合わせて体を動かす:好きな音楽を聴きながら、自由に体を揺らしたり、踊ったりするだけでも、自然とリズム感が身についていきます。

指導者は、パート練習のウォーミングアップなどに、これらの活動を取り入れると良いでしょう!

最初は恥ずかしがる初心者もいるかもしれませんが、指導者自身が楽しんでリードすることで、徐々にリラックスして参加できるようになります。

体でリズムを感じる楽しさを知れば、演奏にも自然とグルーヴ感が生まれてきます!

メトロノームを相棒に正確なリズムを刻む練習をする

リズム感を養い、正確なテンポで演奏できるようになるためには、やはりメトロノームを使った練習が不可欠です。

メトロノームは、常に一定のテンポを刻んでくれる、客観的で信頼できるパートナーです。

メトロノーム練習の目的

- 正確なテンポ感を体に覚え込ませる。

- 自分のリズムのズレ(走ったり、もたついたりする癖)に気づき、修正する。

- 様々なテンポに対応できる能力を養う。

効果的なメトロノーム練習の方法をいくつか紹介します!

- 基本的な音符(四分音符、八分音符など)を、様々なテンポで正確に叩く練習から始める。

- 自分の演奏を録音して聴き返し、メトロノームのクリックとどれくらいズレているかを確認する。

- さらにレベルアップを目指すなら、クリック音を間引く練習に挑戦する。

例1:4/4拍子の2拍目と4拍目だけクリックを鳴らし、1拍目と3拍目は自分でカウントする。

例2:1小節の1拍目だけクリックを鳴らす。

例3:2小節に1回だけクリックを鳴らす。

これらの練習は、自分の内的なテンポ感を鍛えるのに非常に効果的です。

指導者は、初心者がメトロノームの音を「聴きながら」練習することの重要性を伝えましょう。

ただ鳴らしておくだけでは意味がありません。

クリック音と自分の出す音の関係性を常に意識させることが大切です。

また、初心者はクリック音に合わせるのが難しく、ストレスを感じることもあります。

最初はゆっくりなテンポから始め、無理なくステップアップできるように配慮しましょう。

まとめ

今回は、打楽器初心者のための「リズム感を養う楽譜の読み方指導」について、以下のポイントを中心に解説しました。

- 音符と休符:種類と長さの関係性を、図や手拍子で視覚的・体感的に理解させる。

- 拍子記号:それぞれの記号が示すルールと、拍子が持つ「ノリ」を体感させる。

- 特有の記号:タイ、スラー、付点音符、連符などの意味と演奏方法を丁寧に教える。

- 体で感じる練習:手拍子、足踏み、口ドラムなどを取り入れ、体感的なリズム感を養う。

- メトロノーム練習:正確なテンポ感を身につけるための必須ツールとして活用する習慣をつける。

楽譜を読む力と正確なリズム感は、打楽器奏者にとって車の両輪のようなものです。

どちらが欠けても、良い演奏には繋がりません。

指導者は、楽譜のルールを分かりやすく教えるとともに、リズムを体で感じ、楽しむ経験を提供することが大切です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、根気強く、楽しみながら練習を続ければ、必ず楽譜とリズムは初心者の味方になってくれます。

日頃の指導に、ぜひこの記事で紹介したアプローチを取り入れてみてください!

コメント