こんにちは!

今回は、タンバリンについて紹介します!

この記事では、

- タンバリンの構え方

- タンバリンの各奏法

- タンバリンの練習方法

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

【期間限定】LINE登録で無料プレゼント

毎日の練習にすぐ使える「打楽器オールインワン基礎練習メニューシート」を、今だけ無料でプレゼント中!

上達への最短ルートを手に入れませんか?

タンバリンの扱い方・構え方

まずは、タンバリンを正しく構えてみましょう!

普段の演奏や練習から意識できると良いですね!

タンバリンの扱い方

タンバリンには大きく分けて2種類の楽器が存在します!

皮つきのタンバリンと皮なしタンバリンです!

曲の特徴や雰囲気などで使い分けをしましょう!

さらに、タンバリンの鈴(ジングル)の種類や、列の数、重なり方で音色が変化します!

この点も、踏まえながら叩き分けができると良いですね!

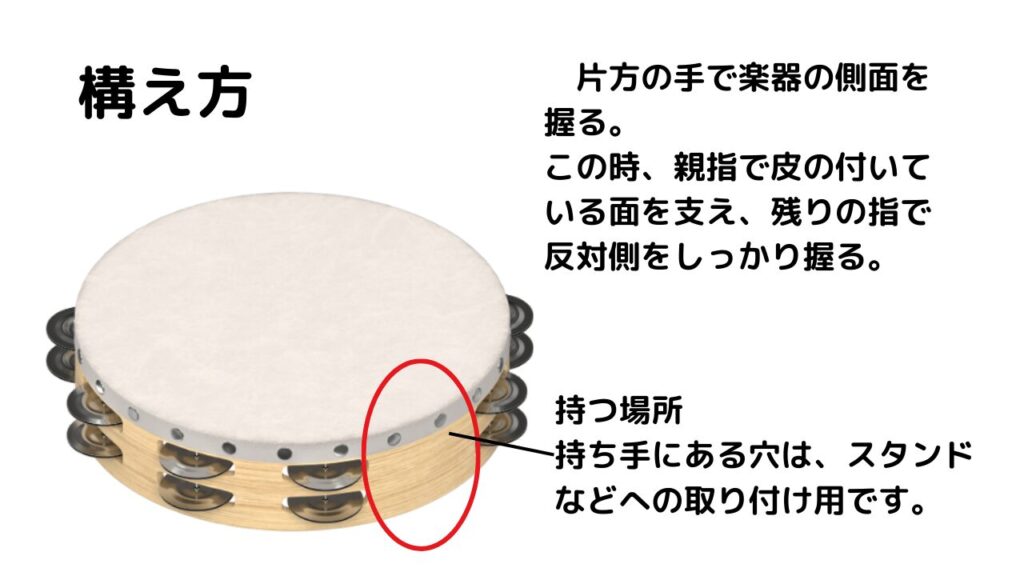

タンバリンの構え方

タンバリンの構え方は次の通りです。

ポイントは以下の次の通りです。

- 楽器を持つ手と叩く手の役割が異なる。

- 肩から手首にかけて常に脱力を意識する。

順番に紹介します!

楽器を持つ手と叩く手の役割が異なる!

タンバリンは叩く、振るといった2つの動作で演奏する楽器です。

タンバリンをどちらの手で持つか、実は演奏者にとってかなり重要な問題です。

その理由は、どちらの手も演奏しなければならないからです。

右手で楽器を持つ場合

- 右手で振る

- 左手で叩く

左手で楽器を持つ場合

- 右手で叩く

- 左手で振る

初心者は、利き手以外を動かす習慣がまだあまりないため、右と左の演奏の安定度が大きく異なってしまいます。

曲によって持ち方を変える方法も良いですが、利き手によって持ち方を統一する方法もオススメです。

プロの演奏家などは、利き手で叩き、もう片方の手で振る印象があり、筆者もそのように演奏しています。

これから紹介する練習方法などを実践して、どちらがより良い演奏が可能かを調べてみましょう!

肩から手首にかけて常に脱力を意識する!

タンバリンは、楽器本体を叩く、振るなどして演奏する楽器です。

このような楽器は、スティックやマレットを使用して演奏する楽器に比べて、演奏者の力加減が演奏に直接影響します!

タンバリンに限らずですが、力が入っている状態で演奏すると、良い音で演奏することは難しいです。

特にタンバリンは、叩く以外に楽器を振って演奏します。

手や手首に力が入っていると、タンバリンを上手に操ることができません。

- 楽器を支えている指や手のひらは楽器を離さないよう固定する。

- それ以外の腕の部分は自然な姿勢を意識する。

この2点を意識して演奏しましょう!

タンバリンの演奏方法

今回の記事では、皮つきのタンバリンを例に紹介していきます!

皮なしタンバリンの演奏でも参考になると思います!

紹介する奏法は次の通りです。

- ピアノなどでの弱い演奏

- フォルテなどでの強い演奏

- シェイクロール

- サムロール

順番に紹介します!

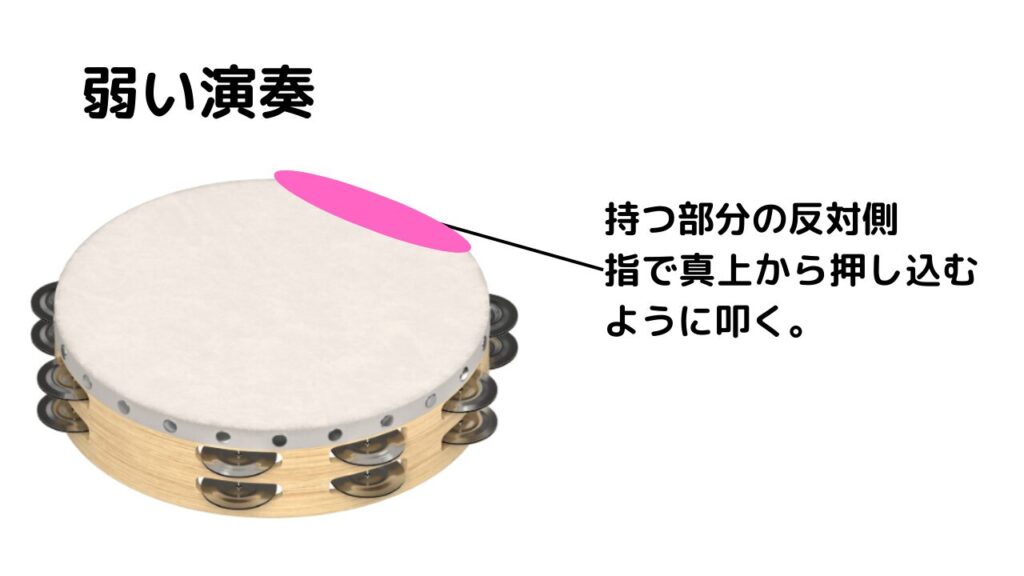

ピアノなどでの弱い演奏

弱い演奏では、タンバリンの外側を叩きます。

鈴の真上を目安に叩くと良いでしょう!

演奏の強さは、演奏する曲や、演奏する団体の規模によって異なります。

演奏者自身で強弱を柔軟に調整しましょう!

また、演奏する状況によって適切な奏法があるので、使い分けて演奏してみましょう!

音数が少ない場合

中指や人差し指など1本もしくは2本の指で外側を押し込むように叩きます。

演奏者の力加減が弱いと鈴が鳴らず、強いと音が大きすぎてしまいます。

周りの演奏をよく聞いて、バランス感覚をつかみましょう。

音数が多い場合

先ほどの奏法は、片手で演奏することを想定しています。

テンポの速い曲や、細かい音符を演奏しなければならない状況では、片手での演奏は難しいこともあります。

その場合は、両手でタンバリンを演奏できるように楽器を固定させます。

いくつか方法があるため、演奏のしやすさや練習環境などを考慮しながら試してみてください。

- 膝や太ももに楽器を置いて演奏する。

- マレットスタンドや机などにおいて演奏する。

- タンバリンホルダーなどのスタンドを用いて演奏する。

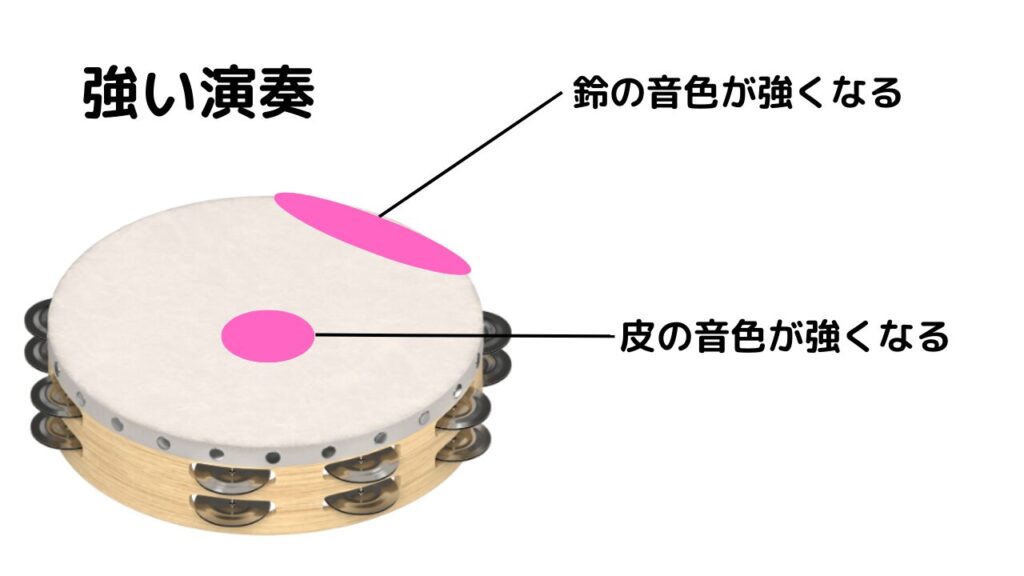

フォルテなどでの強い演奏

音色に合わせて、いくつかの奏法を紹介します!

皮の音を響かせたい場合

タンバリンの皮の中心部分を演奏します。

クラベスを持つときの手の形を作り、手の周り全体が当たるように意識しながら演奏します。

パンッと響く音になります。

同じ演奏部分を手首で演奏する方法もあります。

上記の方法が難しい場合は、手首も試してみるとよいでしょう。

鈴の音を響かせたい場合

タンバリンの鈴の真上あたりを演奏します。

演奏する手の指を広げ、指全体でタンバリンを押し込むように演奏します。

どちらでもない場合

タンバリンの皮の中心部分から鈴までの間を演奏します。

鈴の音を響かせる奏法と同じ手の形で演奏してみましょう。

皮の音をしっかり鳴らしたい場合は、手首部分で演奏すると違った音色を表現することができます。

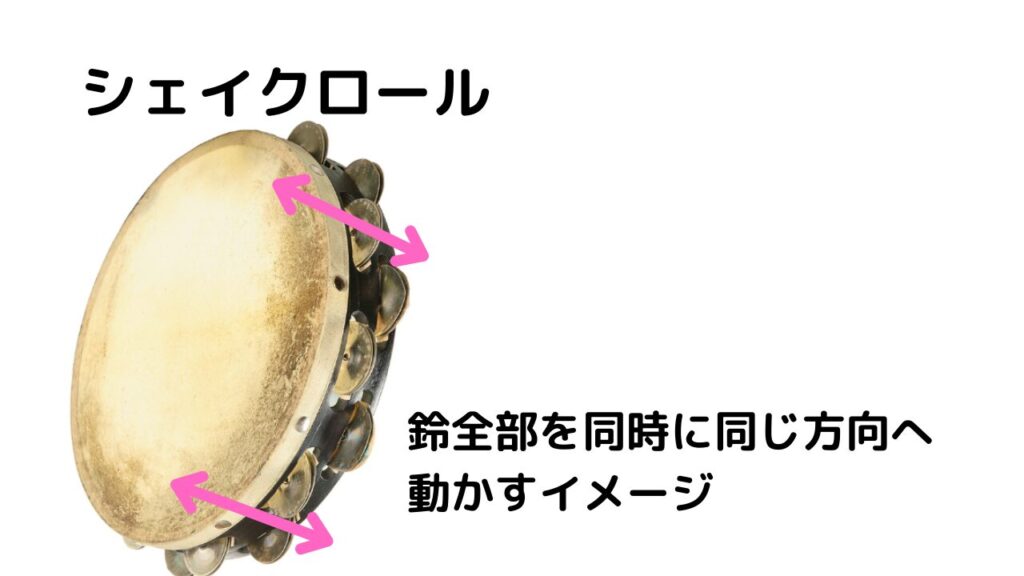

シェイクロール

その名の通り、楽器を振ります。

演奏には、手首の柔軟性が非常に大切です。

手首に力が入らないように意識しながら演奏しましょう。

片手で振る場合は、曲の特徴を踏まえて音色を表現しましょう。

音が1つに聴こえるロール

クラシック音楽などで演奏することが多いです。

全体の鈴が違うタイミングで音が鳴るように意識しながらタンバリンを振ります。

タンバリンや手首、楽器の傾きなどを回すイメージで演奏すると良い演奏になります。

慣れるまでに時間がかかるかもしれないので、焦らずゆっくり練習してみましょう。

音の粒がはっきりしたロール

ポップス音楽などで演奏することが多いです。

全体の鈴が同じタイミングで音がなるように意識しながらタンバリンを振ります。

演奏する前に、タンバリンを地面に対して垂直に構えます。

この状態から、手首を使ってタンバリンを傾けながら振ります。

鈴の音が鳴るタイミングが均一になるので、綺麗な演奏ができます。

サムロール

親指を使用して音を持続させる演奏法です。

タンバリンと親指の摩擦で親指が小刻みに揺れることを利用して、音を連続で鳴らします。

楽器や演奏する手が乾燥していると演奏しにくい演奏法です。

ウェットティッシュなどで親指を湿らせるか、ゴム製の指カバーのような付属品を使用しましょう。

力を抜いた状態でタンバリンの下から奥側、上に向かうように親指を動かします。

1回音を出すまでにコツがかなり必要です。

親指の楽器に当てる場所や、向き、角度などを研究して、演奏しやすい状態を探しましょう。

スネアドラムやコンガなど、タンバリン以外の楽器でも感覚を身につけるための練習可能です。

タンバリンの表現力豊かな奏法は、正しい手順で練習を重ねることが上達への一番の近道です!

- 「自分のロールの音、本当にこれで合ってるのかな…?」

- 「もっと効率よく、確実にレベルアップする方法はないの?」

そんなあなたのための、特別なタンバリンのための基礎練習メニューがあります!

私が実際の指導で使っている、奏法や目的別にレベルアップができる基礎練習を、印刷してすぐに使えるPDF楽譜にまとめています!

これを使えば、もう練習方法で迷うことはありません!

自信を持って、タンバリンの演奏をもっと楽しみませんか?

楽器の練習方法

楽器の練習は次のように取り組んでみてください!

- 各奏法の練習

- リズムパターンで演奏する練習

順番に紹介します!

各奏法の練習

タンバリンは、演奏する場面や雰囲気に応じて音色を変化させることが多い楽器です。

タンバリンについてあまり知らない状態では、叩いたり振ったりすると音が鳴る為、簡単に演奏が出来る楽器と思われがちです。

しかし、状況に合わせて奏法を変えることができるとそれだけで演奏の雰囲気が変化します。

打楽器は、曲に彩を与える役割があると表現されることがあります。

様々な演奏法を駆使することで、曲によって最適な彩が与えられるようにどの奏法もすぐに演奏できるように日頃から練習しておくと良いですね。

特に、フォルテの演奏や、サムロールなどは、すぐに演奏できるわけではありません。

地道に練習していきましょう。

リズムパターンで演奏する練習

特にポップス音楽での演奏は、リズムパターンを演奏することがあります。

カラオケでタンバリンを演奏するイメージがあると分かりやすいですね。

タンバリンをあまり練習していない状態だと、リズムパターンがぎこちない演奏になってしまいます。

- 同じ演奏内容を繰り返しているはずなのに、リズムが変わって聞こえてくる。

- テンポが速くなってしまう。遅くなってしまう。

- アクセントなどのアーティキュレーションが表現しているように聞こえない。

タンバリンに苦手意識がある人ほど、楽器に慣れることで演奏が上達する可能性が高いです。

たかがタンバリンと考えずに、叩く練習、振る練習に取り組んでみましょう。

【期間限定】LINE登録で無料プレゼント

毎日の練習にすぐ使える「打楽器オールインワン基礎練習メニューシート」を、今だけ無料でプレゼント中!

上達への最短ルートを手に入れませんか?

まとめ

この記事では、次の内容について紹介しました!

- タンバリンの構え方

- タンバリンの各奏法

- タンバリンの練習方法

日頃の練習に是非生かしてください!