こんにちは!

今回は、トライアングルの奏法と練習方法について紹介します!

この記事では、

- トライアングルの奏法

- トライアングルの練習方法

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

トライアングルの扱い方・構え方

練習に取り組む前に、トライアングルの扱い方や構え方を確認しましょう!

扱い方

どのメーカーのトライアングルでも、ソフトケースが付属しているはずです!

楽器をそのままの状態で練習を終えることがないように、その都度ケースにしまうようにしましょう!

構え方

トライアングルの構え方に厳格なルールは存在しません!

画像を参考に構えてみてください!

右手で演奏する場合、トライアングルの隙間が左側に来るように構えると演奏しやすいです!

楽器の位置は、叩く位置が見える程度に、目線近くまで持ち上げましょう!

トライアングルの基本的な演奏方法

構え方を踏まえて実際に演奏してみましょう!

今回紹介する奏法は次の通りです!

- 単音

- ロール

順番に紹介します!

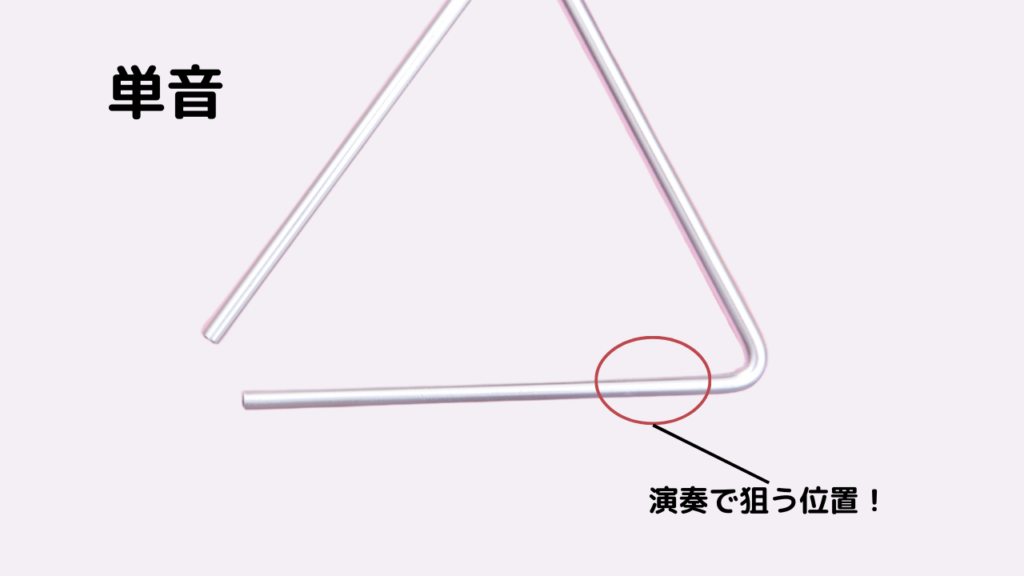

トライアングルの単音の演奏方法

図のように、トライアングルには演奏するといい音が出る箇所があります!

いい音が出る箇所は、楽器のメーカーや大きさによって異なるので、どのような音がするのか実際に聞いて確かめてみましょう!

右側の角から少しずつ左側にずらして叩いていくと、音色の変化が感じられます!

また、狙う位置に対して、真横から演奏する場合と、上から演奏する場合でも音色が変わります!

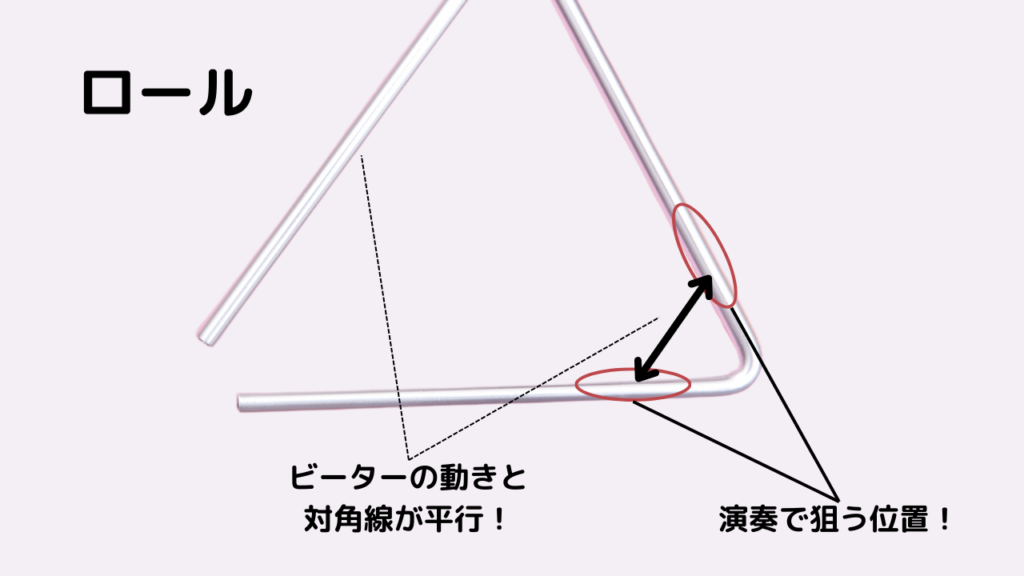

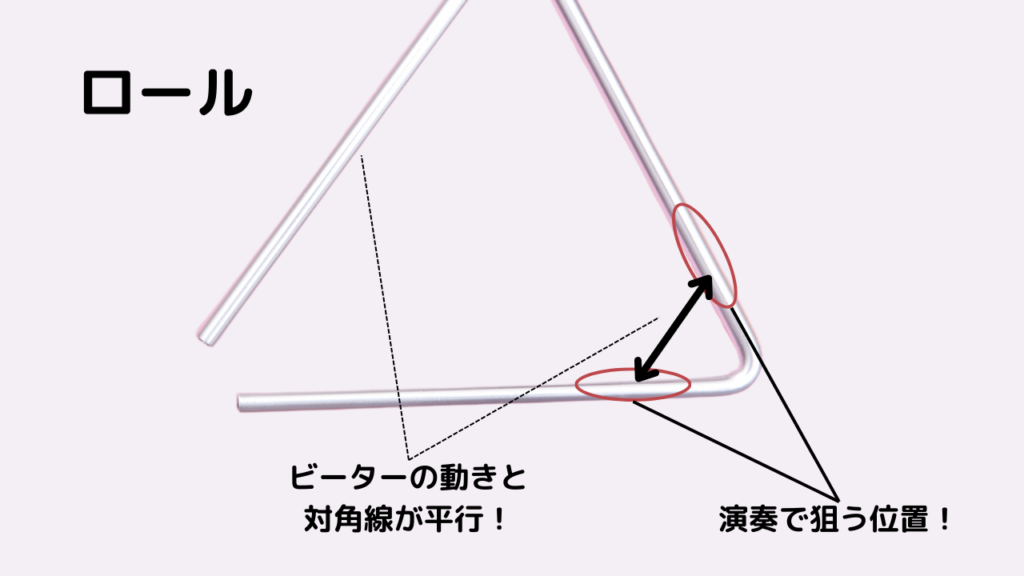

トライアングルのロールの演奏方法

単音で演奏する箇所と、右角と対象の位置にある部分を演奏します!

ビーターの動きと、ロールで演奏していない辺が、平行になっているかを確認しましょう!

単音同様、真横から演奏する場合と、斜めに演奏する場合では音色が変化します!

トライアングルの奏法での3つのポイント

トライアングルを演奏する際のポイントは、次の3点です!

- 同じ場所を同じ強さで演奏する!

- 演奏後に楽器を揺らすとビブラートが出来る!

- トライアングルを手で持つことが難しい場合の工夫

順番に紹介します!

トライアングルの同じ場所を同じ強さで演奏する

トライアングル本体は、楽器本体を叩いて演奏します!

トライアングル部分を叩いても同じような音が出るように聴こえるかもしれません。

ですが、他の打楽器と同じように、トライアングルにも叩くと良いとされている場所があります!

野球のバットには芯という部分があり、この部分でボールを当てると、通常より打者の力が伝わりやすくなるため、より遠くへボールを飛ばすことが出来ます!

トライアングルを演奏する部分も、同じような理屈があると考えてください!

この部分を演奏すると、楽器の響き(倍音)を多く含んだ豊かな音が演奏出来ます!

演奏する場面によっては、音色が適さない場合もありますが、基本的にはこの部分を狙って叩けるように練習しましょう!

さらに、トライアングルの音色は調整することが難しく、これらで音色が大きく変化してしまいます!

- 叩く角度

- 叩く場所

- 叩く強さ

- 楽器の位置

- ビーターの太さ

演奏者は、全く同じ演奏のように演奏しているつもりでも、他の人は、全く違って聴こえることも良くあります!

全く同じ音色を演奏し続けることは難しいですが、少なくとも、同じ強さの音を演奏しているように聴こえなければいけません。

音色が変化する要因を知ったうえで、出来る限り同じ条件で演奏し、同じ音色を出せるように日頃から意識して練習してみましょう!

演奏後に楽器を揺らすとビブラートが出来る!

音楽の表現方法の1つにビブラートがあります!

ビブラートとは、息や空気の流れにうねりをつけることによって音色を変化させる方法です。

基本的に打楽器は、演奏後の音色を変化させることは出来ませんが、トライアングルは、打楽器の中でも数少ないビブラートを表現出来る楽器です!

演奏後に楽器を揺らすことによって周りの空気を揺らすことが出来ます!

これだけで、ビブラートの表現が可能です!

クラシックの曲においては、トライアングルが目立つ場面が良く出てきます。

トライアングルがビブラートをかけることによって、合奏全体の音色がより美しい響きになります。

前後に揺らすビブラートが一般的ですが 揺らし方の変化だけでも音色の雰囲気が変化します!

そこまで難しい技術ではありませんので、揺らす練習をして、ビブラートにも取り組んでみてください!

トライアングルを手で持つことが難しい場合の工夫

吹奏楽やオーケストラにおいて、トライアングルの演奏は、一般的に手に持って演奏します!

しかし、演奏中の条件によっては、手に持って楽器を構える時間がない場面もよくあります!

- 演奏直前に別の楽器を演奏していて、持ち替えが間に合わない

- 演奏直後に他の奏者がトライアングルを演奏しなければならない

トライアングルが複数あれば解決しますが、楽器の大きさやビーターが変わってしまって、同じ音色を演奏することが出来ません。

また、学校や団体には、トライアングルを複数用意することが難しいところもあります。

そのような時には、トライアングルを吊るして演奏しましょう!

クリップのように何かに挟むことが出来るトライアングルであれば、譜面台やシンバルスタンドに取り付けることが可能です!

また、ナイロン製の糸のみの場合でも工夫次第では、譜面台やシンバルスタンドに取り付けが可能です!

接続部分をクリップやマスキングテープで止めるなどをして、トライアングルがずれないような処置をしましょう!

また、複数の奏者で共有をする場合には、どこにセッティングをするかどの程度の高さにしておくかなどトライアングルを演奏する人全員で決めておきましょう!

トライアングルの練習方法3選

トライアングルの練習は次のように取り組んでみてください!

- 同じ音を出す練習をする

- リズムを変えて練習する

- ロールに挑戦してみる

順番に紹介します!

同じ音を演奏する練習をする!

基礎練習はとにかく同じ音を出す練習をしましょう!

自分自身で同じ音を狙って演奏することが出来れば、楽譜や指揮者の要望に応えやすくなります!

楽器を叩くだけで音は出すことは出来ますが、狙った音を出すことは非常に難しいです!

先ほど紹介した、音色が変化する要因について、丁寧に確認しましょう!

- 叩く角度

- 叩く場所

- 叩く強さ

- 楽器の位置

- ビーターの太さ

練習の際は、出来る限り静かな環境で練習することをおススメします!

音楽を演奏する環境において、この条件を満たす場面は少ないですが、時々、トライアングルの音色に対して、丁寧に向き合いましょう!

リズムを変えて練習する!

トライアングルでリズムを演奏する場合、

- 休符で音を止めるのか

- 音を止めないのか

この判断が難しいです。

結論は、曲によって変わってしまうのですが、一般的には止めずに響かせながら演奏することが多いです。

次のような状況では音を止めましょう!

- 合奏している全員が休符の状態

- リズムが細かく、楽器が響いているとリズムが聞き取りにくい状況

音を止めるときは、トライアングルに触れて音を止めますが、止め方に決まりはありません。

音を止めることに意識が向きすぎないように注意しましょう!

ロールに挑戦する!

トライアングルのロールは次のように演奏します。

- 三角形の頂点から底辺に対して平行な線を結ぶ

- 1で結んだ線上でビーターを動かす

頂点から同じ距離にある点同士を演奏します!

このように演奏することで、ある程度音色を揃えることが出来ます!

是非意識して取り組んでみてください!

フォルテシモなど、非常に大きな音で演奏する場合は、三角形の中で円を描くようにビーターを動かすこともあります!

まとめ

この記事では、トライアングルの奏法や練習方法について紹介しました!

日頃の練習に是非生かしてください!