こんにちは!

今回は、初心者が効果的に上達するための「基礎練習の教え方」に焦点を当てて解説していきます!

どんな楽器でも、しっかりとした基礎がなければ応用はできません。

打楽器も例外ではなく、地道な基礎練習こそが上達への一番の近道です。

この記事では、打楽器初心者に何を、どの順番で、どのように教えれば、無理なく確実に基礎を身につけられるのか、具体的な手順と指導のポイントをお伝えします!

この記事を読めば、あなたの指導で、初心者が着実にステップアップしていく姿を見られるようになるはずです!

ぜひ、日々の指導に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

効果的に上達する基礎練習の教え方

打楽器の演奏技術を高める上で、基礎練習は絶対に欠かせない土台となります。

ここでは、初心者が打楽器の基礎を無理なく、そして効果的に身につけていくための指導の順序と、それぞれの段階で大切にしたいポイントを詳しく解説していきます。

何から手をつければ良いのか、具体的な練習方法と合わせて見ていきましょう!

- 楽器に触れる前に:音楽の基礎知識をインプット

- 正しい姿勢と楽器の構え方を身につける

- スティックやマレットの正しい持ち方をマスターする

- まずは良い音を出すことから:基本の打楽器練習

- 基本的なストロークを反復練習する

- メトロノームと共に!リズム感を鍛える練習

- 楽譜を使って実践力を養う練習

順番に紹介します!

楽器に触れる前に:音楽の基礎知識をインプット

「早く楽器を叩きたい!」という気持ちはよく分かりますが、その前に少しだけ、音楽の基本的なルールを知っておくと、この後の練習がぐっとスムーズに進みます。

特に打楽器はリズムを主体とする楽器なので、リズムに関する知識は必須です!

ここで最低限押さえておきたいのは、次の要素です!

- 音符と休符の種類と長さ

→四分音符、八分音符、十六分音符、全音符、二分音符など、それぞれの長さの関係性を理解する。

参考

- 拍子記号の意味

→4/4拍子、3/4拍子などが、それぞれ1小節に何拍あるのか、どの音符を1拍とするのかを知る。

- テンポの概念

→曲の速さを表すBPM(Beats Per Minute)などを理解する。

これらの知識がないまま楽譜を見ても、何が書いてあるのか理解ができません。

また、リズム感そのものを養う上でも、拍や音符の長さを意識することはとても大切です!

指導のポイントとしては、いきなり理論を詰め込むのではなく、以下のような方法がオススメです!

- 手拍子を使って、音符の長さの違いを体感させる。(例:「タン」(四分音符)、「タタ」(八分音符)など)

- メトロノームのクリック音に合わせて、一定の速さ(テンポ)で手拍子や足踏みをする。

- 音符カードやリズムカードを使って、ゲーム感覚で楽しく覚える。

楽器を演奏するための共通言語を最初に学ぶことで、この後の楽譜を使った練習や、アンサンブルでのコミュニケーションがスムーズになります!

ここまで「音符と休符」「拍子記号」の基本的なルールが必要だと解説しました。

そこで、楽典の理解度をクイズ形式でチェックできる、無料のオンラインクイズを用意しました!

ゲーム感覚で、楽しく復習させてみましょう!

正しい姿勢と楽器の構え方を身につける

音楽の基礎知識と並行して、楽器を演奏する上での「見た目」であり「土台」となる、正しい姿勢と構え方を最初にしっかりと教えましょう!

正しいフォームは、良い音を出すため、見た目を美しくするため、そして何より体を痛めずに長く演奏を続けるために非常に重要です!

基本的なポイントは、次の通りです!

- 背筋をまっすぐ、でも力まず自然に伸ばす。

- 肩の力を抜き、リラックスする。

- 楽器に対して適切な距離を保つ。(近すぎると窮屈になり、遠すぎると腕が伸びきってしまう)

- 立って演奏する場合、楽器の高さ(打面の高さ)を自分の身長に合わせて調整する。(肘が軽く曲がるくらいが目安)

- 座って演奏する場合(ティンパニやドラムセットなど)も、椅子の高さや楽器との距離を調整する。

参考

初心者は、楽譜に集中したり、緊張したりして、つい猫背になったり、肩に力が入ったりしがちです。

指導者は、まず正しい姿勢と構え方のお手本を教則本などを利用して見せ、次に初心者のフォームをチェックし、必要であれば優しく修正してあげましょう。

練習場所には、可能であれば大きな鏡を設置し、自分の姿を確認しながら練習できるようにすると、自分でフォームを意識しやすくなります。

最初の段階で正しいフォームを身につけることが、変な癖をつけないための鍵です。

根気強く、繰り返し確認してあげてくださいね。

スティックやマレットの正しい持ち方をマスターする

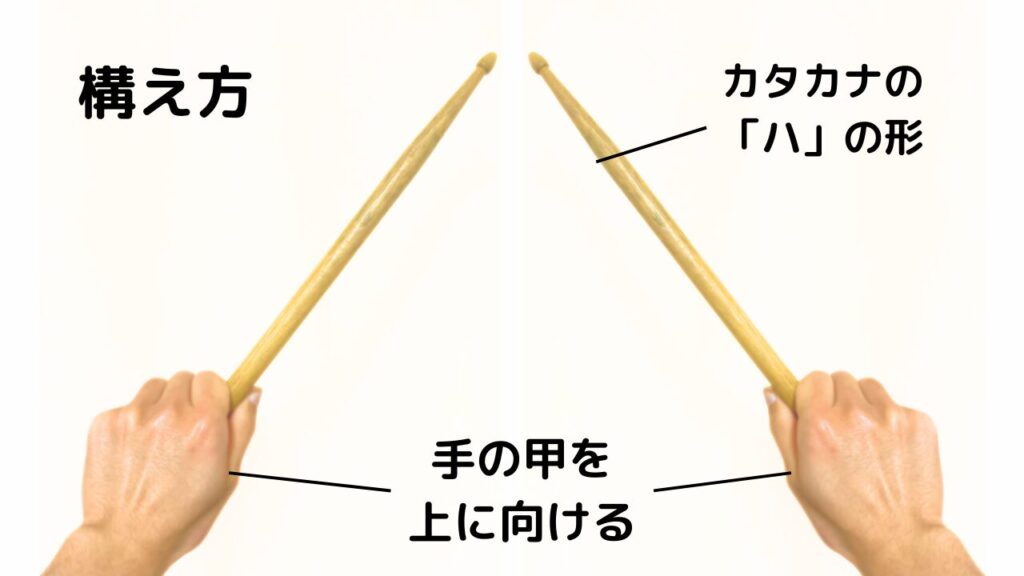

正しい姿勢が身についたら、いよいよ楽器を叩くための道具、スティックやマレットの持ち方(グリップ)を教えます。

正しい持ち方も非常に重要で、持ち方一つで音色やコントロールのしやすさ、疲れにくさが大きく変わってきます。

まずは最も基本的で広く使われる「マッチドグリップ」(左右同じように持つ方法)から教えるのが一般的です。

(トラディショナルグリップなど、他のグリップは必要に応じて後から教えます)

マッチドグリップの基本的なポイントは、次の通りです!

- スティックを握りしめない。卵を軽く持つような感覚で脱力する。

- 親指と人差し指の付け根あたりで支点を作り、スティックを支える。

- 他の指(薬指、小指)は軽く曲げる。

- 手首を柔らかく、自由に動かせるようにする。

初心者は、スティックを落とさないようにと強く握りすぎたり、逆に力が抜けすぎてグラグラしたりしがちです。

指導者は、まず正しいグリップのお手本をゆっくり見せ、次に初心者の手を取って一緒に形を作ってあげるのも良いでしょう!

実際に練習パッドなどを叩きながら、次の感覚を掴めるように、ゆっくりなストローク練習から始めましょう。

・スティックが自然に跳ね返る(リバウンドする)感覚

・手首のスナップを使って軽やかに振る感覚

正しいグリップは、全てのテクニックの基礎となります。焦らず、丁寧に教えてみてください!

まずは良い音を出すことから:基本の打楽器練習

正しい姿勢とグリップが身についてきたら、いよいよ楽器を叩いて音を出してみましょう!

ただし、いきなり複雑なリズムを叩くのではなく、まずは「一つの音を、良い音で出す」ことを目標にします。

最初に使う楽器としては、練習パッドやスネアドラムなど、基本的なストローク練習に適したものがおすすめです。

「良い音」とは何か?これは少し抽象的ですが、以下のような要素が挙げられます。

- 音がクリアで、濁っていない。

- しっかりと響きがあり、余韻がある。

- 粒立ちがはっきりしている。

もちろん楽器によって理想的な音は異なります。

良い音を出すための練習ポイントは、次の通りです!

- 一音一音、丁寧に叩くことを意識する。

- 楽器の打面のどこを叩けば良い音が出るのか(スイートスポット)を探す。

- 正しいフォームとグリップを保ち、脱力した状態で叩く。

- スティックの自然な跳ね返り(リバウンド)を感じながら叩く。

指導者は、まず自分がお手本として「良い音」と「悪い音」の両方の演奏を聴かせ、その違いを説明することが大切です。

そして、初心者が叩いた音に対して、「今の音、すごく響きがあったね!」「もう少し手首を柔らかく使ってみようか」など、具体的にフィードバックを与えましょう。

すぐに完璧な音が出なくても、初心者が色々な叩き方を試行錯誤し、音色の違いに気づくプロセスを大切にしてください。

「良い音が出た!」という喜びは、大きなモチベーションになります!

基本的なストロークを反復練習する

良い音を出す感覚が掴めてきたら、次は基本的なストローク(叩き方)の練習に進みます!

これは、打楽器演奏における「文字」や「単語」を覚えるようなもので、様々なリズムやフレーズを演奏するための基礎となります。

代表的な基本ストロークには、以下のようなものがあります。

- シングルストローク:右手、左手、右手、左手…と、左右交互に一打ずつ叩く。

- ダブルストローク:右右、左左、右右、左左…と、左右交互に二打ずつ叩く。

- パラディドル:右左右左、左左右右…のように、シングルとダブルを組み合わせた手順。

- アクセント移動:一定のリズムの中で、アクセント(強く叩く音)の位置を変えていく練習。

参考

これらの練習には、以下のメリットがあります!

- スティックコントロールの精度を高める。

- 左右の手の動きを均等にする。

- 速いフレーズや複雑なリズムに対応できるスピードと持久力を養う。

- 音量のコントロールや表現力を豊かにする。

練習のポイントは、次の通りです!

- 最初は非常にゆっくりとしたテンポで、一音一音の音質やフォームを確認しながら正確に行う。

- 必ずメトロノームを使う。

- 左右の手の音量や音質が均等になるように意識する。

- 慣れてきたら、徐々にテンポを上げていく。

指導者は、それぞれのストロークの正しいお手本を見せ、練習の目的(これを練習すると、どんなことができるようになるのか)を明確に伝えることが大切です。

基礎練習は地道で、時に単調に感じられることもあります。

練習メニューに変化をつけたり、少しゲーム性を取り入れたりするなど、初心者が飽きずに続けられるような工夫も必要です!

日々の積み重ねが、必ず大きな力になります!

メトロノームと共に!リズム感を鍛える練習

打楽器奏者にとって、正確なリズム感は生命線です!

基礎練習の段階から、常にメトロノームを使って練習する習慣をつけさせましょう!

リズム練習は、単に基本的なストロークをメトロノームに合わせるだけでなく、様々なリズムパターンを練習することも重要です。

リズム練習のメリット

- 正確なテンポ感を体に染み込ませる。

- 様々なリズムパターンへの対応力を高める。

- アンサンブルの中で、他のパートとリズムを合わせる能力を養う。

具体的な練習方法としては、次のような方法が挙げられます!

- 四分音符、八分音符、三連符、十六分音符など、基本的な音符を使ったリズムパターンを練習する。

- シンコペーション(拍の裏から始まるリズム)や、付点音符を含むリズムなど、少し複雑なリズムパターンにも挑戦する。

- 楽譜を見ながら、声に出してリズムを読む練習を取り入れる。

- 慣れてきたら、クリック音を抜く練習(例:1拍目と3拍目だけ鳴らす)なども効果的。

指導者は、初心者がメトロノームの音をしっかり聴きながら練習できているかを確認しましょう。

もしズレている場合は、一緒に手拍子をしたり、口でリズムを歌ってあげたりして、正しいリズムをガイドします。

最初はゆっくりなテンポから始め、正確にできるようになったら少しずつテンポを上げていく、という段階的な進め方が基本です!

こちらの基礎練習には、練習の進め方や見るべきポイントも各基礎練習ごとに紹介しています!

楽譜を使って実践力を養う練習

これまでに練習してきた基礎的な技術(姿勢、握り方、ストローク、リズム感)を統合し、実際の演奏に繋げていくために、楽譜を使った練習も早い段階から取り入れていきましょう。

基礎練習だけでは、なかなか音楽を演奏している実感は得られにくいものです。

楽譜を使った練習のメリット

- 楽譜を読む力(読譜力)を養う。

- 基礎練習で培った技術を、実際のフレーズの中で使う練習になる。

- 曲を演奏することで、音楽的な表現力を身につけるきっかけになる。

- 「曲が演奏できるようになった!」という達成感が、モチベーション向上に繋がる。

練習のポイントは次の通りです!

- 最初は非常に簡単な楽譜を選ぶこと。(例:教則本の初歩的な練習曲、子供向けの簡単な曲など)

- いきなり通して演奏しようとせず、まずはゆっくりと楽譜を読む時間を取り、リズムや手順を確認する。

- 難しい箇所は、そこだけを取り出して繰り返し練習する(部分練習)。

指導者は、初心者のレベルに合った適切な楽譜を選んであげることが重要です。

少し頑張れば達成できるくらいの難易度の曲を選び、目標を設定して練習に取り組ませましょう。

(例:「来週のパート練習までに、この曲の最後まで叩けるようにしよう!」)

そして、演奏できるようになったら、たくさん褒めてあげてください。

可能であれば、簡単なアンサンブル譜を使って、パートの仲間と一緒に演奏する機会を作ると、合奏の楽しさを知り、さらに意欲が高まるでしょう。

まとめ

今回は、打楽器初心者が効果的に上達するための基礎練習の教え方について、以下の順序とポイントを解説しました。

- 楽器に触れる前に:音楽の基礎知識(リズム、拍子、音符)をインプットする重要性。

- 正しい姿勢と構え方:良い音、見た目、怪我防止のための基本。

- スティック/マレットの持ち方:コントロール、音色、疲労に関わるグリップの基本。

- 良い音を出す練習:まずは一音を丁寧に、良い音で出すことを目指す。

- 基本的なストローク練習:シングル、ダブルなど、演奏の土台となる技術の反復。

- リズム練習:メトロノームを使い、正確なリズム感と対応力を養う。

- 楽譜を使った練習:基礎技術を統合し、実践力と読譜力を高める。

打楽器の基礎を築くには、時間と根気が必要です。

しかし、正しい手順で、一つ一つのステップを丁寧に指導していけば、初心者は着実に成長していきます。

大切なのは、焦らず、それぞれの段階の目的を理解させ、できたことを認め、常に前向きな気持ちで練習に取り組めるようにサポートすることです。

日頃の指導に、ぜひこの記事で紹介した考え方や練習方法を取り入れてみてください!