こんにちは!

今回は、 装飾音符(フラム)の演奏方法について紹介します!

この記事では、

- 装飾音符の奏法

- 装飾音符の奏法でのポイント

- 装飾音符の練習方法

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

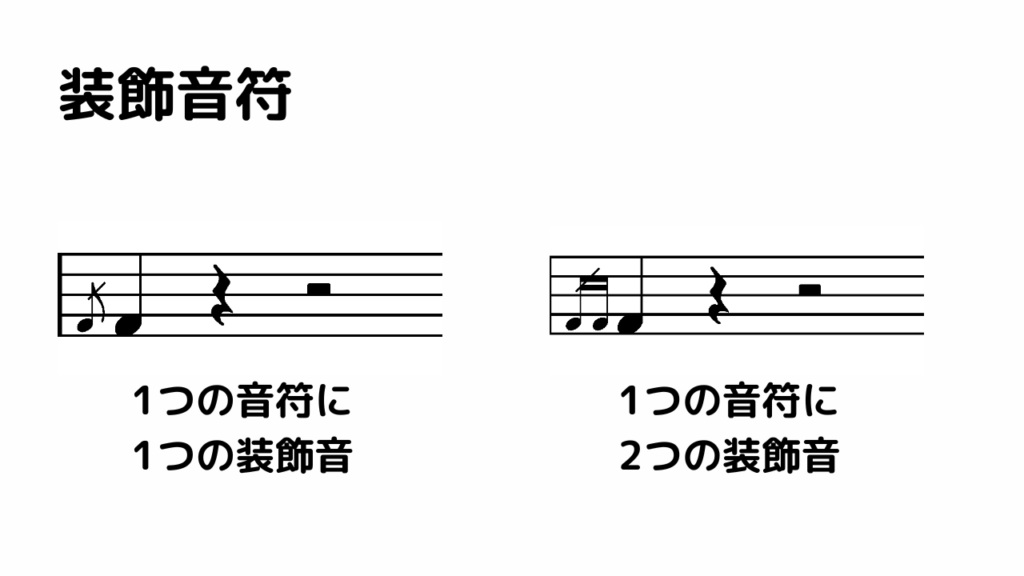

装飾音符の演奏方法

今回紹介する装飾音符の奏法は次の通りです!

- 1つの音符に対して1つの装飾音符を演奏する場合

- 1つの音符に対して2つ以上の装飾音符を演奏する場合

順番に紹介します!

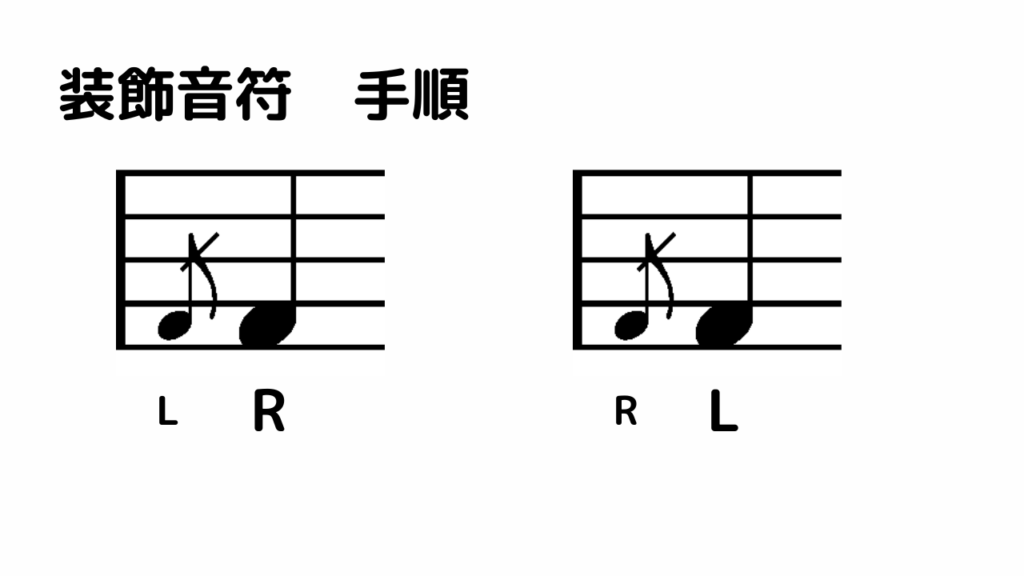

1つの音符に対して1つの装飾音符を演奏する場合

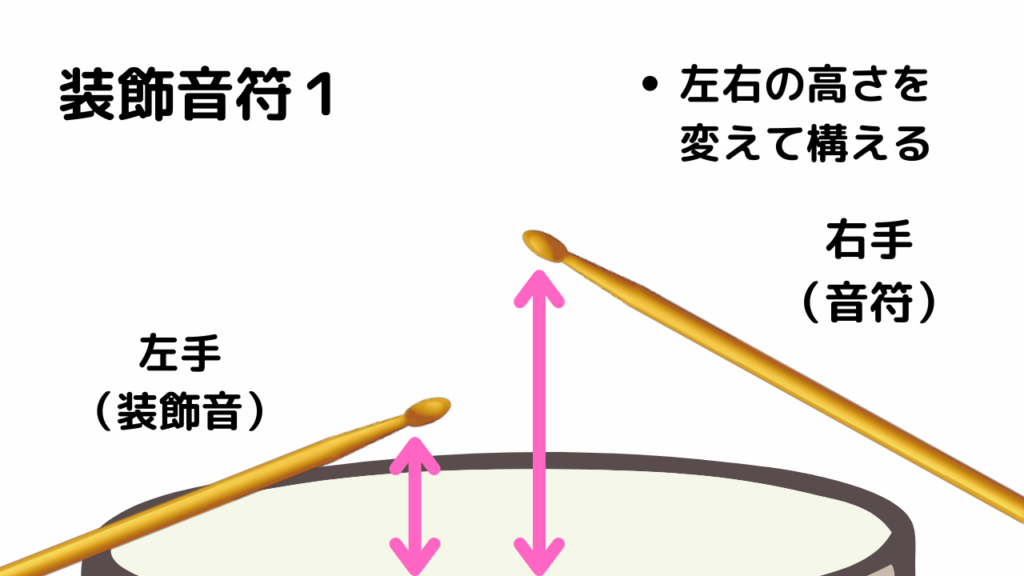

まずは、装飾音符を演奏するために構えます!

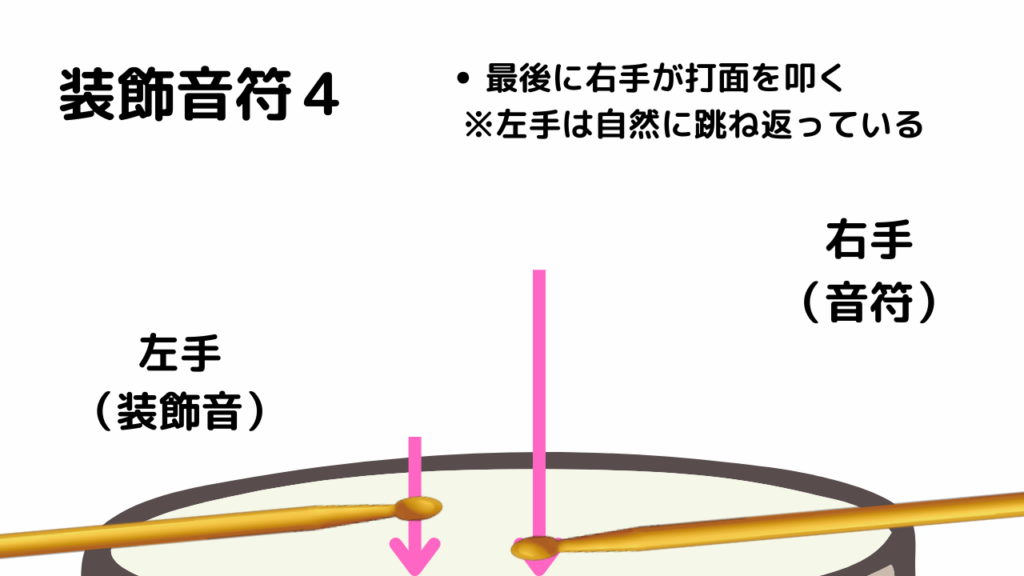

図1のように、左右でスティックの高さを変えて構えましょう!

このスティックの高さに差があることで、左右で演奏するタイミングをずらすことができます。

これが装飾音符を演奏する基本的な考え方です。

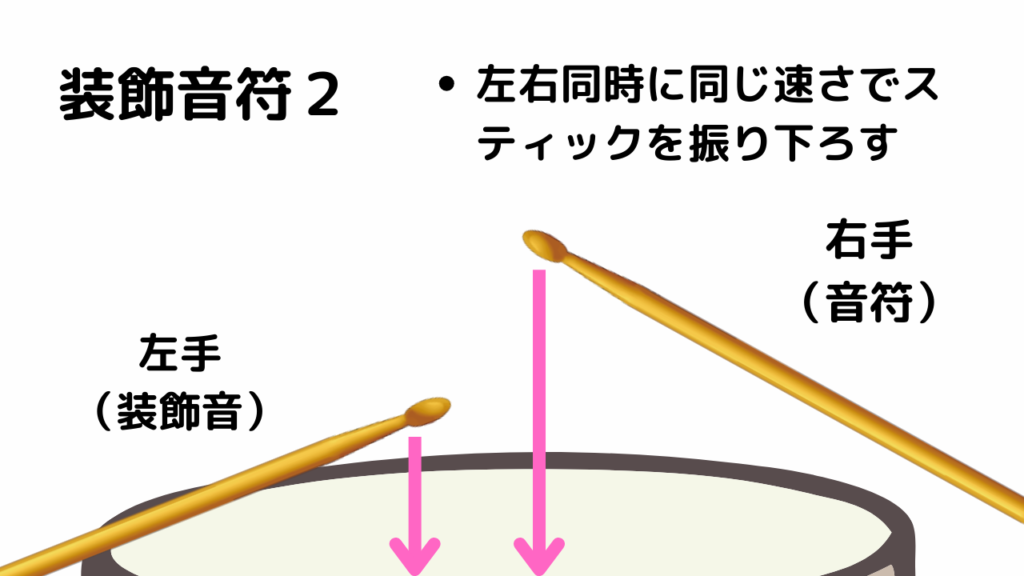

構えたら、スティックを振りかぶらないように、そのまま同じ速さでスティックを下ろします!

振りかぶってしまうと、差をつけて構えた意味がなくなってしまうので注意してください!

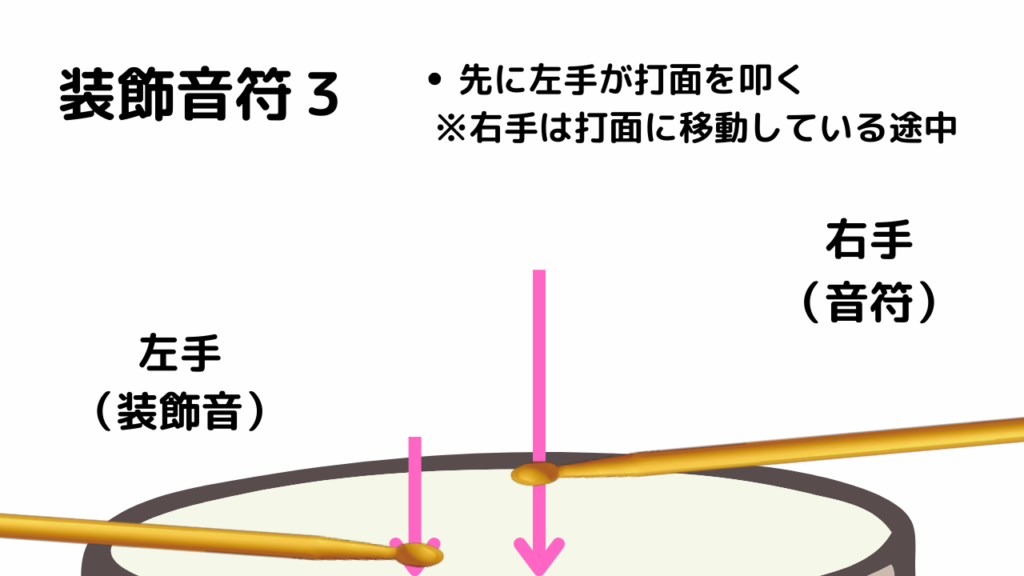

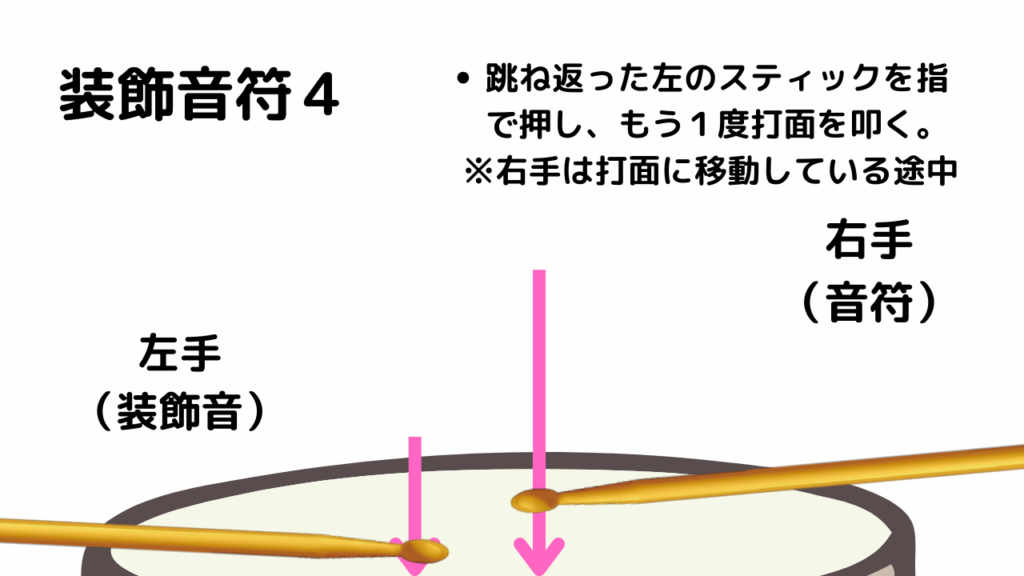

同じ速さで左右のスティックが振り下ろされると、装飾音符が先に演奏されるはずです。

その直後に通常の音符を演奏する右手が振り下ろされます。

※図の2から4は、0.5秒ほどの時間で行われる動作です!

スローモーション映像を切り取った画像と捉えてください。

また、右手で装飾音符を演奏する場合は、紹介した左右の高さを逆にしましょう!

装飾音符を演奏する流れは変わりません!

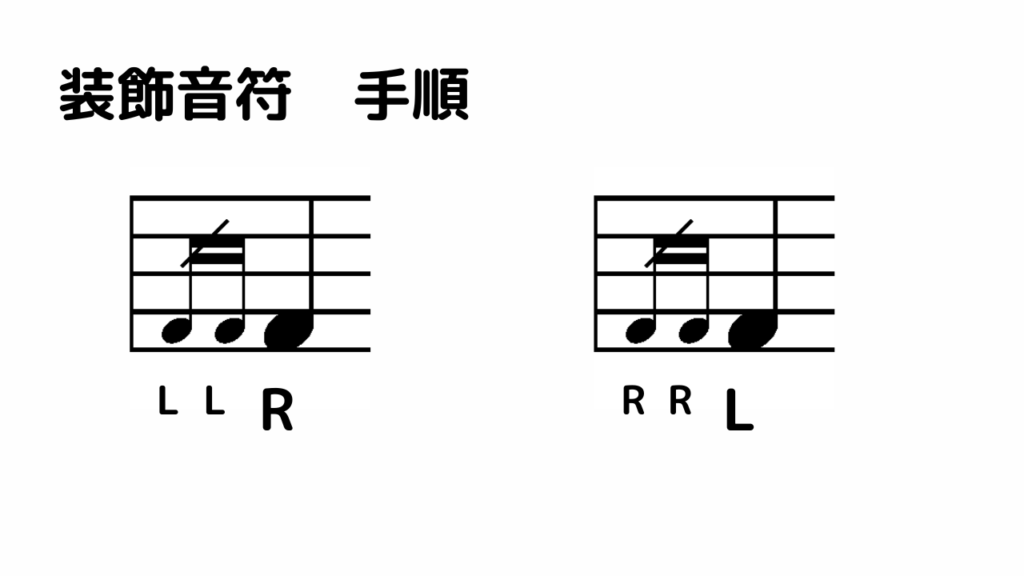

1つの音符に対して2つ以上の装飾音符を演奏する場合

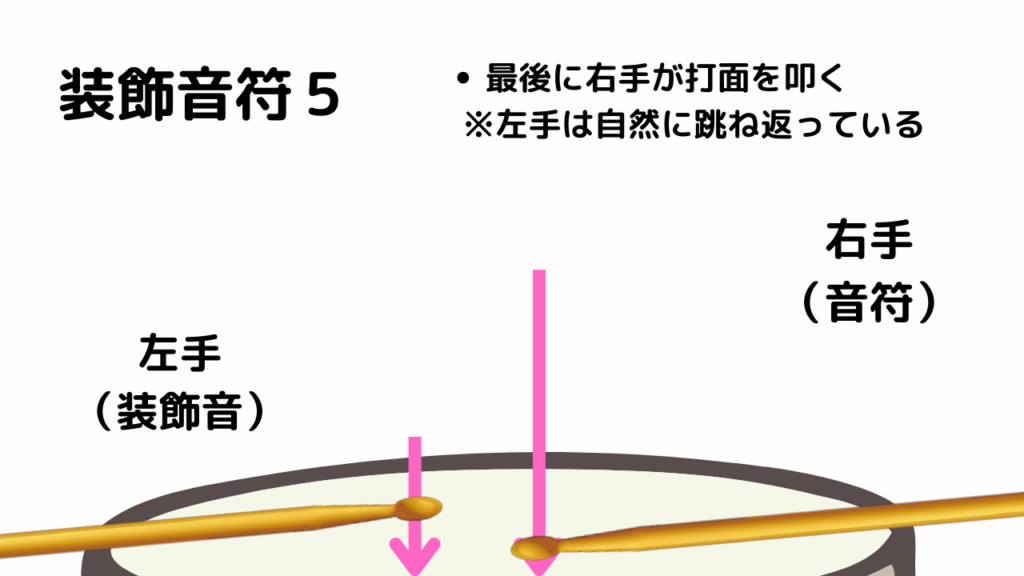

装飾音符を2つ以上演奏する場合も、先ほど紹介した流れの1~3は、同じ要領です!

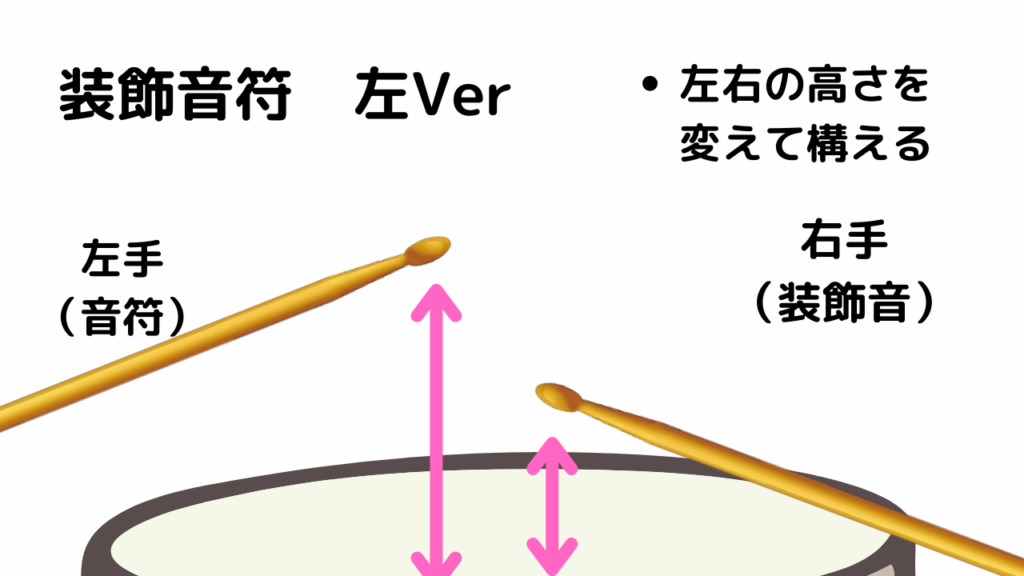

左手で演奏したスティックが跳ね返ったタイミングで、左手の指でスティックを押します。

そうすることで、左手のスティックで打面をもう1度叩くことができます。

左手のスティックは、軽く持ち、転がすように演奏すると、綺麗な演奏になります!

装飾音符は、状況によって3つ以上演奏することもあります。

その際にも、片方の手で転がすように練習してみましょう!

指で押さえつけてしまうと、装飾音符の1つ1つがはっきり聞こえにくくなってしまいます。

スティックは軽く持ち、装飾音符の数だけ演奏がはっきり聞こえるように意識して演奏しましょう!

装飾音符の奏法でのポイント

装飾音符を演奏する際のポイントは、次の2点です!

- 常に左右のスティックの高さに気を配る!

- メインで演奏する音を拍に揃える!

順番に紹介します!

常に左右のスティックの高さに気を配る!

演奏方法で解説したように、装飾音符の演奏は、左右のスティックの高さの差によって表現します!

最初の内は、演奏する前に一度止まって、左右の差を確認してから演奏するようにしましょう!

この時に、左右の高さの差を作ってから、スティックを改めて振り上げないように意識しましょう!

スティックの高さの差を利用して演奏するために、差をつけて構えた状態が崩れてしまいます!

特に、装飾音符の付いた演奏を複数回繰り返して演奏する場合に、注意が必要です!

また、高さの差のつけ方によって、様々な表現が可能です。

差を大きくすると、装飾音符と通常の音符が演奏される間隔が長くなり、差を小さくすると、間隔は短くなります。

演奏する状況や、強弱などによって、最適な高さの差を身につけましょう!

参考として、想定される例を紹介します!

- テンポが速い演奏=左右の間隔を短くして、歯切れのよい演奏を目指す

- テンポが遅い演奏=左右の間隔を長くして、曲の雰囲気に合った演奏を目指す

メインで演奏する音を拍に揃える!

装飾音符とメインの音符を演奏する場合、演奏するタイミングが非常に重要になってきます。

打楽器において、装飾音符は、メインの音符より前に演奏することが多いです。

メインの音符が指揮者や指定のテンポと合うように、装飾音符の演奏タイミングを考えなければなりません。

普段の練習から、メインの音符がテンポを刻めるように意識して練習しましょう!

また、テンポに合わせる意識が強すぎると、奏法が崩れてしまう可能性があります!

装飾音符の演奏が、正しい奏法で演奏できることが目標です!

タイミングを掴む練習は、人によって難しく感じる人もいると思います。

焦らずゆっくり取り組んでいきましょう!

装飾音符の練習方法

装飾音符の練習は次のように取り組んでみてください!

- 1回の演奏の精度を上げる!

- 2音以上の装飾音に取り組む!

- 連続した装飾音の演奏に挑戦する!

順番に紹介します!

1回の演奏の精度を上げる!

まずは、1つの音符に対して1つの装飾音符が付いている状態の演奏を練習しましょう!

奏法を正しく意識すると、簡単に装飾音符を演奏することができます!

効率よく上達するには、演奏を1回するたびに、自分の演奏を分析しましょう!

次のような点を演奏ごとに確認すると良いでしょう!

- 打面からスティックまでの距離は適切な距離だったか

- 左右のスティックは同時に降りてきたか

- 演奏は自分のイメージした演奏になったか

2音以上の装飾音に取り組む!

基本的な奏法が身についたら、さらに応用して練習しましょう!

次に取り組む装飾音は、メインの音符に対して装飾音符が2つ付いています。

この場合、装飾音符は、片手で2音演奏することが一般的です!

左右のスティックの差をつけながら、先に打面に到達する手は、演奏する際にスティックを転がします。

スティックを親指と人差し指で軽く持ち、転がす際には指の力を利用します。

メインで演奏する音符の前に、2つ装飾音が演奏できるように意識して練習を行いましょう!

次のような点を確認しながら練習すると、コツをつかみやすいです!

- 左右のスティックの高さを1つの装飾音より打面から離してみる

- 装飾音を2つ演奏する練習だけを繰り返してみる

- 基本の奏法を確認しながら、同じ動作で装飾音を演奏する手だけを変える意識を持ちながら演奏する。

このような演奏法もよく登場するので、いつでも演奏できるように準備しておきましょう!

連続した装飾音の演奏に挑戦する!

飾音が付いている音符が連続している演奏も練習しましょう!

行進曲やクラシック音楽でよく見かける演奏方法です。

このタイプの演奏は、演奏する方法が2つあります!

- 左右のスティックが同じ役割で演奏し続ける方法

- 左右のスティックが交互に役割を入れ替える方法

どちらにも特徴があるので、状況や演奏のしやすさで使い分けましょう!

装飾音符を演奏する回数が多くなる為、基本奏法が曖昧になってしまいます!

演奏になれていない段階では、1回の演奏ごとに基本奏法ができているかを確認すると良いでしょう!

まとめ

この記事では、装飾音符の演奏方法について紹介しました!

日頃の練習に是非生かしてください!

これから打楽器を始める方は、まずはこちらを揃えましょう!

はじめに揃えるおすすめセット

- コンクール用: Vic Firth SD1 General

- ドラムセット用: Vic Firth 5A

- 練習パッド: EVANS リアルフィール

- スティックケース: Pearl

このサイトでは、楽典の知識を無料クイズでチェックすることができます!

基礎練習と並行しながら、様々な曲の練習をするのもオススメです!

この記事を読んでも解決しない、あなたのバンドだけの特別な悩みはありませんか?