こんにちは!

今回は、音の呼び方についての謎、「音名」と「階名」の違いについて、分かりやすく解説していきます!

合奏中に先生から「じゃあ、次はC(ツェー)の音から!」と言われたり、楽譜の調号を見て「この曲、B(ベー)の音は何の音だっけ…」と戸惑ったりした経験はありませんか?

この記事では、次の内容を知ることができます!

- 「音名」とは何か?(音の絶対的な名前)

- 「階名」とは何か?(音の相対的な役割名)

- なぜ2つの呼び方が必要なのか、そしてどう使い分ければ良いのか

これまでに、「音名」と「階名」について紹介している記事が公開されています!

基本を知りたい方は、先にこちらの記事をご覧ください。

この記事を読んで、音の呼び方に関するモヤモヤをスッキリ解消し、楽譜の理解を深め、仲間や先生とのコミュニケーションをよりスムーズにしましょう!

参考にしている書籍はこちら!

音の「絶対的な名前」=【音名】を知ろう!

まずは、基本となる「音名」について紹介します!

これは、音の高さに付けられた、変わることのない固有の名前だと考えてください。

- 音名とは?~世界共通の鍵盤の音に付けられた名前~

- 吹奏楽でよく使う!3つの音名の覚え方

- B(ベー)とH(ハー)の謎:ドイツ音名だけの特別ルール

順番に紹介します!

音名とは?~世界共通の鍵盤の音に付けられた名前~

音名とは、ピアノの鍵盤の一つひとつや、音叉が示す特定の周波数の音など、物理的に決まっている「絶対的な音の高さ」に付けられた、いわば固有名詞です。

あなたの名前が、どこへ行っても変わらないのと同じように、音名で示された音の高さは、どんな曲の中でも、どんな楽器で演奏されても、決して変わることはありません!

ただし、この「名前」は、国や言語によって呼び方が異なります!

例えば、ピアノの真ん中の「ド」の音は、日本では「ハ」、ドイツでは「C(ツェー)」、アメリカやイギリスでは「C(シー)」と呼ばれますが、これらは全て同じ高さの音です!

吹奏楽でよく使う!4つの音名の覚え方

吹奏楽の世界では、主に4種類の音名が使われることがあります。

それぞれの特徴と、どんな場面で使われるかを知っておきましょう!

日本音名(ハ, ニ, ホ…)

- 特徴:「イロハニホヘト」を「ドレミファソラシ」に当てはめた日本独自の呼び方です。

- 主な使用例:「ハ長調」や「ニ短調」など、楽譜の調(キー)の名前を表す際に最もよく使われます。

英語音名(C, D, E…)

- 特徴:アルファベット順で、世界的に広く使われている音名です。

- 主な使用例:ポップスやジャズのコードネーム(Cmaj7など)の表記、チューナーやティンパニのチューニングゲージの表示など、楽器や機材関連で目にすることが多いです。

ドイツ音名(C, D, E…)

- 特徴:英語音名と似ていますが、「シ」の扱いに特別なルール(HとB)があります。

- 主な使用例:吹奏楽やクラシック音楽の合奏でのコミュニケーション(「C(ツェー)の音から!」など)、楽譜の音の指示、チューニングの基準音を示す際など、吹奏楽の世界では最も重要で頻繁に使われる共通言語です。

イタリア語音名(Do, Re, Mi…)

- 特徴:私たちが普段「ドレミ」として最も親しんでいる呼び方です。

- 主な使用例:歌を歌う時(ソルフェージュ)や、会話の中で音の高さを感覚的に示す際に使われることがあります。

吹奏楽部員としては、まず何よりもドイツ音名を完璧に覚えることが非常に重要です。

ティンパニなどを演奏する際には、チューニングゲージに表示される英語音名にも慣れておきましょう!

B(ベー)とH(ハー)の謎:ドイツ音名だけの特別ルール。

ドイツ音名を覚える上で、多くの人がつまずくのが「シ」の音の扱いです。

英語音名では「シ」の音は「B」ですが、ドイツ音名ではルールが異なります!

- 音名とは?~世界共通の鍵盤の音に付けられた名前~

- 吹奏楽でよく使う!3つの音名の覚え方

- B(ベー)とH(ハー)の謎:ドイツ音名だけの特別ルール

では、なぜこの違いを知り、音名を正しく覚えることが、吹奏楽部員にとって特に重要なのでしょうか?

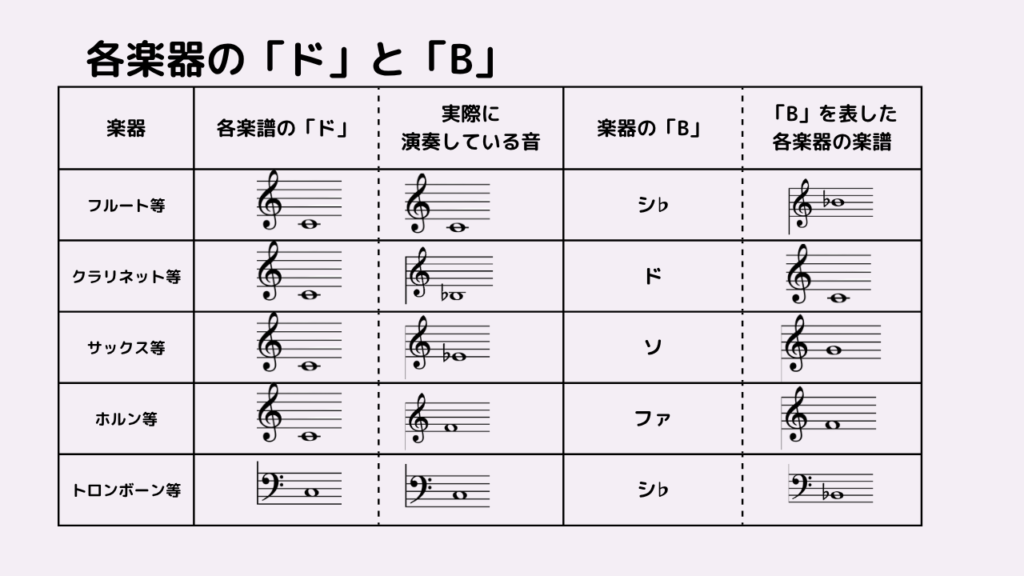

それは、吹奏楽の多くの管楽器が「移調楽器」だからです!

例えば、皆さんの周りに多いトランペットやクラリネット、テナーサックスは「B♭管(ベーかん)」です。

これらの楽器は、楽譜に書かれた「ド」の音を演奏すると、実際に出る音(実音)は「シ♭」の音になります。

参考(吹奏楽で使用される各楽器の「ド」と「B(ベー)」の相関)

このように、楽譜上の音と実際の音が違う楽器がたくさん集まって一つの音楽を作る吹奏楽では、「ド」という相対的な呼び方だけでは、どの音を指しているのか分からなくなってしまいます!

だからこそ、全員が共通で理解できる「絶対的な音の高さの名前=音名」が必要不可欠になるのです!

そして、吹奏楽で最も使われるドイツ音名には、「シ♭」の音を「B(ベー)」と呼ぶ、という特別なルールがあるのでした。

つまり、「B♭管」の楽器が楽譜の「ド」を吹いた時に出る「シ♭」の音を、合奏ではドイツ音名で「B(ベー)」と呼びます。

この関係性をしっかり理解し、「B(ベー)」と言われたら、それは「シ♭」の音なんだな、とすぐに分かるようになることが、吹奏楽部員にとって非常に重要です!

音の「役割・キャラクター名」=【階名】を知ろう!

音名が音の「絶対的な名前」だとしたら、「階名」はその曲の中での「役割やキャラクター名」のようなものです。

- 階名とは?~調(キー)の中での役割で決まる名前~

- 具体例でスッキリ!ハ長調と変ロ長調の「ド」の違い

- 階名を理解すると、曲の構造が見えてくる!

順番に紹介します!

階名とは?~調(キー)の中での役割で決まる名前~

階名とは、その曲の「調(キー)」における、音の相対的な位置関係や役割を示す呼び方です。

その曲の「主役の音(主音)」を常に「ド」と呼び、そこから音階(スケール)に沿って「レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」と名前を付けていきます。

これは、いわゆる「移動ド」という考え方で、曲の調が変われば、「ド」の位置も移動する、というのが最大の特徴です。

階名は、音の絶対的な高さではなく、その曲の中での「キャラクター」や「立ち位置」を表している、と考えると分かりやすいかもしれません。

具体例でスッキリ!ハ長調と変ロ長調の「ド」の違い

言葉だけだと難しいので、具体的な例で見てみましょう。

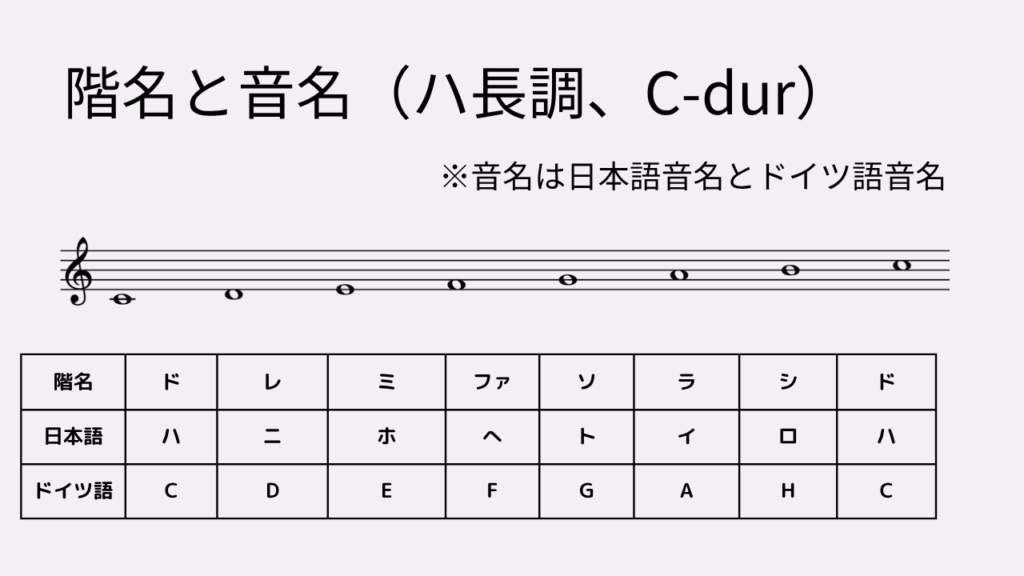

・ハ長調(C-dur)の場合:

ハ長調は、調号に♯も♭も付かない、最も基本的な調です。

この調の主役の音(主音)は、「ハ」の音、つまり音名で言うと「C(ツェー)」の音です。

そのため、ハ長調においては、音名「C」が、階名「ド」の役割を担います。

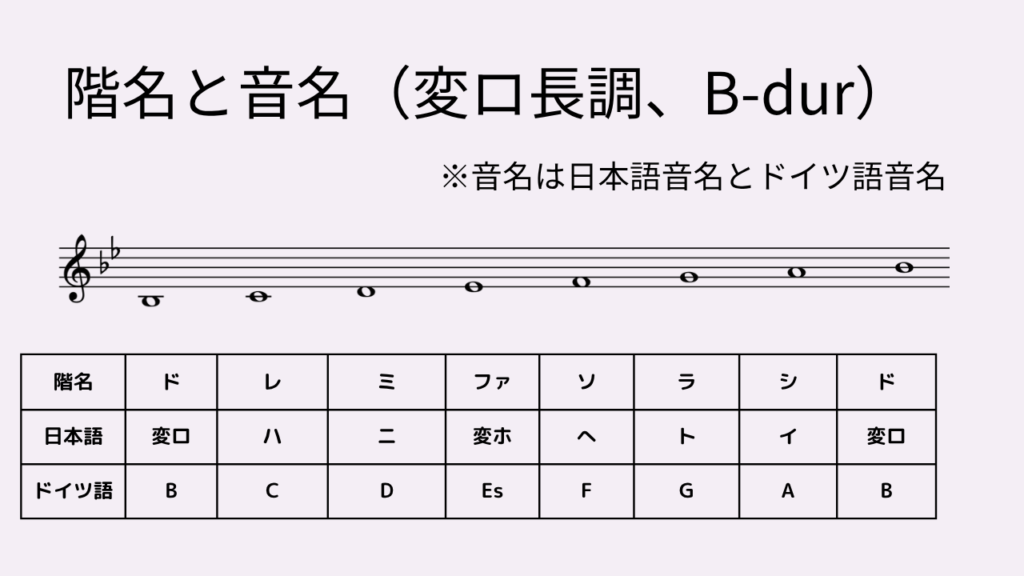

・変ロ長調(B-dur)の場合:

変ロ長調は、調号に♭が2つ(シとミ)付く、吹奏楽では非常によく出てくる調です。

この調の主役の音(主音)は、「変ロ」の音、つまり音名で言うと「B(ベー)」の音です。

そのため、変ロ長調においては、音名「B」が、階名「ド」の役割を担います。

そして、音名「C」は階名「レ」、音名「D」は階名「ミ」…というように、全ての音の階名がハ長調の時とはズレていきます。

このように、階名は調によって基準となる「ド」の位置が変わる、ということをしっかり理解しましょう。

階名を理解すると、曲の構造が見えてくる!

「なんだかややこしいな…」と思うかもしれませんが、階名を理解すると、音楽をより深く楽しむための強力な武器になります!

- 音曲の構造が理解しやすくなる

→どんな調の曲であっても、階名で考えることで、「主役のドに戻ってきたから、ここは落ち着く感じだな」「導音のシから主音のドへ進む、緊張感のあるメロディーだな」というように、音楽の構造や和音の機能を同じように捉えることができます。

- 移調奏やアドリブ演奏に応用できる

→調が変わっても、メロディーの階名の動き(例:「ソ→ミ→レ→ド」)が同じであれば、同じような感覚で演奏することができます。これは、移調楽器の演奏や、ジャズなどのアドリブ演奏の基礎にもなります。

- 視唱(ソルフェージュ)能力の向上

→階名で歌う訓練をすることで、楽譜を見て正確な音程で歌う能力が向上し、音感も鍛えられます。

階名は、曲の表面的な音の高さだけでなく、その裏側にある音楽の設計図を読み解くための便利なツールです!

音名と階名の使い分けと、よくある疑問

では、音名と階名の違いが分かったところで、実際の演奏現場でどのように使い分けられているのか、そしてよくある疑問について見ていきましょう。

- 結局、いつどっちを使えばいいの?

- 「固定ド」と「移動ド」って何が違うの?

順番に紹介します!

結局、いつどっちを使えばいいの?

吹奏楽の合奏などでは、基本的に「音名」を使ってコミュニケーションを取ることがほとんどです。

なぜなら、様々な調の楽器が一緒に演奏するため、全員が共通で理解できる「絶対的な音の高さ」で指示を出す必要があるからです。

音名を使う場面

- 楽器のチューニング:「B♭(ベー)の音で合わせてください!」

- 特定の音を指し示す時:「ティンパニさん、そのC(ツェー)の音、もっと響かせてください。」

- 調の名前を言う時:「この曲のキーは変ホ長調(Es-dur)です。」

階名を使う場面

- 歌で音程を確認する時(移動ドでの階名唱):「このメロディー、階名で歌うと『ソ・ミ・ミ、ファ・レ・レ』だね。」

- 曲の構造や和音の機能を分析、理解する時:「ここは主音(ド)の和音だから、安定感があるんだな。」

このように、合奏でのコミュニケーションは「音名」、音楽の構造理解や歌での音取りは「階名」と、頭の中で使い分ける意識を持つと良いでしょう。

「固定ド」と「移動ド」って何が違うの?

これは、音の読み方のスタイルの違いです。

- 音名読み = 「固定ド」の考え方

→これは、常に音名「C」の音を「ド」と読んでいくスタイルです。ピアノを習っていた人に多いかもしれません。ハ長調以外の曲でも、楽譜に書かれた「C」の音は、常に「ド」と読みます。

- 階名読み = 「移動ド」の考え方

→これは、その曲の調の主音を「ド」と読んでいくスタイルです。歌や弦楽器の人に多い考え方です。

吹奏楽の現場では、様々な移調楽器が一緒に演奏するため、全員が共通の認識を持つことができる「固定ド」、つまり「音名」で話すのが一般的です。

しかし、音楽を深く理解するためには、「移動ド」の考え方も知っておくと、非常に役立ちます!

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- 音名は、音の「絶対的な名前」であり、吹奏楽では主にドイツ音名(C,D,E…)が使われること。

- 階名は、その曲の調(キー)の中での「役割の名前」であり、主音を「ド」とする「移動ド」の考え方であること。

- 合奏でのコミュニケーションは主に「音名」を使い、音楽の構造理解には「階名」の考え方が役立つこと。

音名と階名を理解することで、音楽がもっと立体的、多角的に見えてきます!

まずは、吹奏楽での共通言語であるドイツ音名(特にBとHの違い)を完璧に覚えることから始めてみてください!

それができれば、合奏中のコミュニケーションがスムーズになり、楽譜を読むのがもっと楽しくなりますよ!