こんにちは!

今回は、ティンパニ演奏の大きな魅力であり、同時に多くの奏者を悩ませる「演奏中のチューニング(音替え)」について、「譜読み術」を詳しく解説していきます!

「演奏中にペダルを踏んで音を変えるのが難しい…」「次の音、どこを叩くんだっけ?」と、合奏中に焦ってしまった経験はありませんか?

この記事では、次の内容を知ることができます!

- ティンパニの譜読みの具体的な4つのステップ

- 演奏中のチューニング(音替え)をスムーズに行うための2つの重要ポイント

- 楽譜にどんな情報を書き込めば、本番で慌てずに済むか

この記事を読んで、ティンパニのチューニングへの苦手意識を克服し、自信を持って演奏に集中できる楽譜を一緒に作り上げていきましょう!

参考にしている教則本はこちら!

【期間限定】LINE登録で無料プレゼント

毎日の練習にすぐ使える「打楽器オールインワン基礎練習メニューシート」を、今だけ無料でプレゼント中!

上達への最短ルートを手に入れませんか?

音替えに対する苦手意識を克服しよう!

ティンパニは、その深みのある音色とダイナミックな表現力で、オーケストラや吹奏楽のサウンドに欠かせない重要な楽器です。

しかし、その大きな魅力の一つである「ペダル操作による音程変化」は、多くのティンパニ奏者にとって「見えない壁」のように立ちはだかることがあります。

まずは、チューニングの悩みを解決するための、心構えについてお話しします。

- 演奏しながらペダルで音程を変えることの難しさ

- 成功の鍵は「演奏前」にある!

順番に紹介します!

演奏しながらペダルで音程を変えることの難しさ

ティンパニを演奏した際に、こんな経験はありませんか?

- 曲の途中で、どのティンパニをどの音に変えればいいか分からなくなってしまう。

- 休符が短すぎて、次の音へのチューニングが間に合わない。

- ペダル操作に集中するあまり、指揮者を見る余裕がなくなってしまう。

- 焦って音を変えた結果、音程が合っているか不安なまま叩いてしまう。

これらは、ティンパニを演奏する上で多くの人が経験する「あるある」です!

叩くことだけでなく、音程を変える操作が同時に求められるティンパニは、それだけ奥が深く、やりがいのある楽器です。

難しく感じることは、ある意味当然だと思います!

成功の鍵は「演奏前」にある!

では、どうすれば演奏中に慌てず、スムーズにチューニングができるようになるのでしょうか?

その成功の鍵は、実は「演奏前」の準備にあります。

つまり、場当たり的な対応ではなく、事前にしっかりとした計画を立てておく「戦略的な譜読み」こそが、チューニングを制覇するための最大の武器なのです。

- どのタイミングで

- どの楽器の

- どの音を

- どの音に変えるのか。

この一連の流れを、演奏前に全て計画し、楽譜に書き込みます。

そうすることで、演奏ではその計画通りに体を動かすことに集中できます!

この記事では、皆さんがその「戦略的な譜読み」を実践できるようになるために、具体的な方法を順番に解説していきます!

これらの知識を身につければ、ティンパニの音替えはもう怖くありません!

これで完璧!ティンパニ譜読みの4ステップ

それでは、実際にティンパニの譜読みをどのように進めていけば良いのか、具体的な4つのステップに分けて紹介します!

この手順に沿って進めれば、どんな曲でも計画的に音替えプランを立てることができますよ!

- ステップ1:まずは「全音符」を洗い出す!~使用音の全体像を把握する~

- ステップ2:最初の「音の割り振り」を決める!~楽器の音域を考慮する~

- ステップ3:「音替え計画」を立てる!~休符は最大のチャンス~

- ステップ4:「魔法の書き込み」で楽譜を最強の相棒にする!

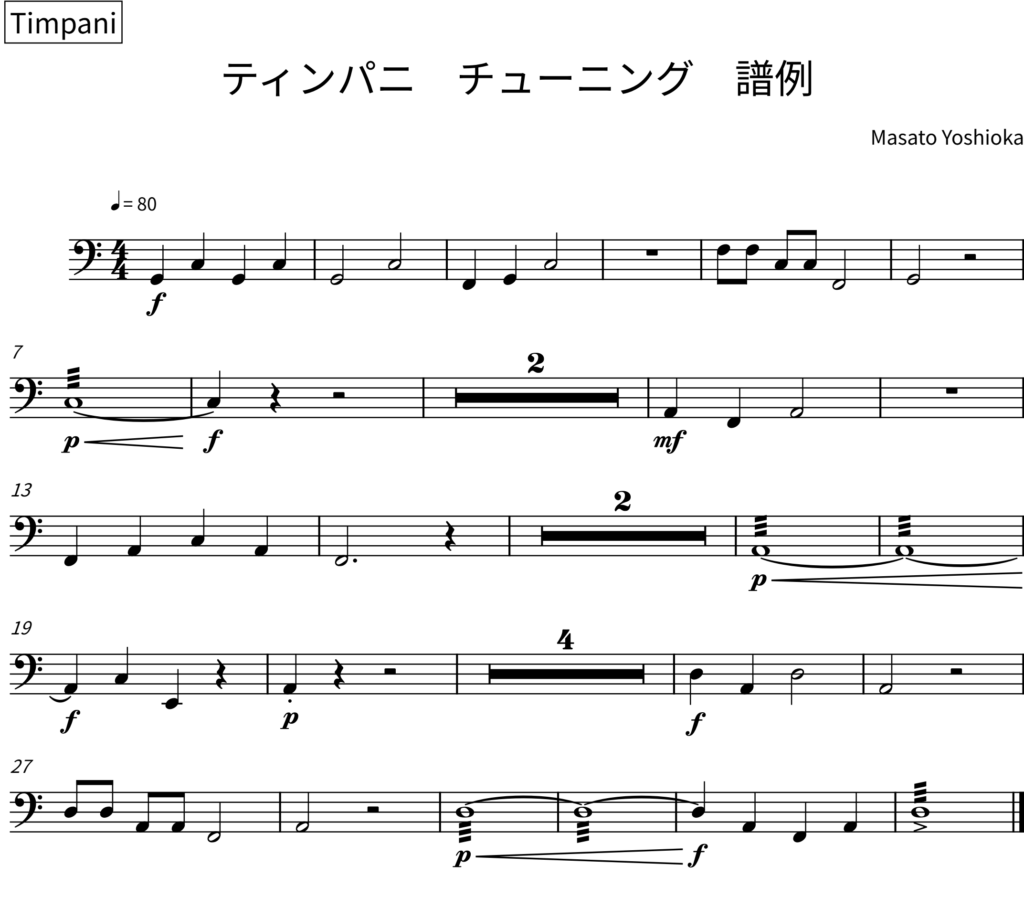

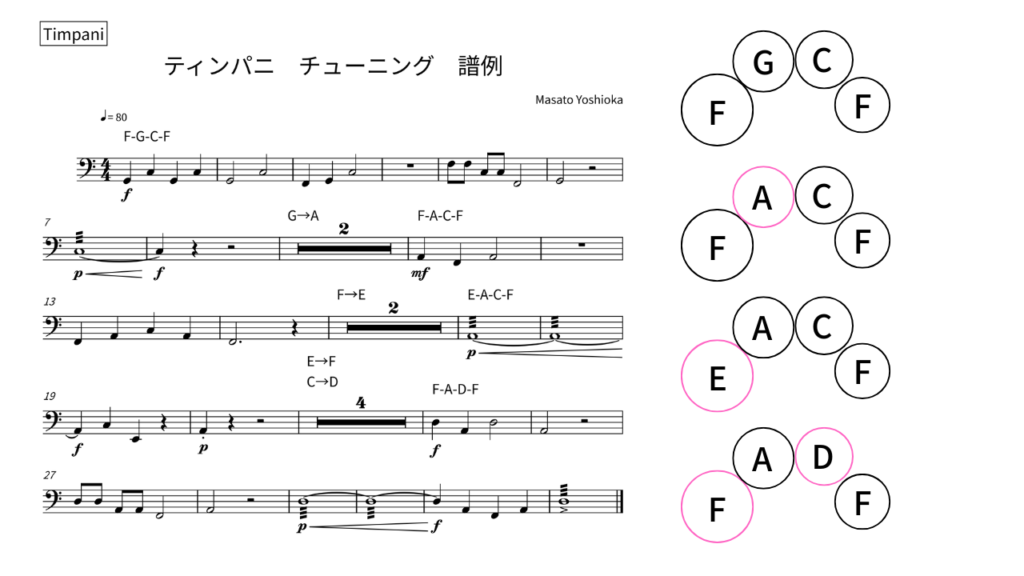

今回使用する譜例はこちらです!

一緒に確認しながら、内容の理解を深めてください!

ステップ1:まずは「全音符」を洗い出す!~使用音の全体像を把握する~

譜読みの最初の作業は、その曲でティンパニが演奏する全ての音(音名)を調べることです!

楽譜の最初から最後までを丁寧に見渡し、出てくる音を全て書き出してみましょう!

この時、同じ高さの音は一つにまとめます。

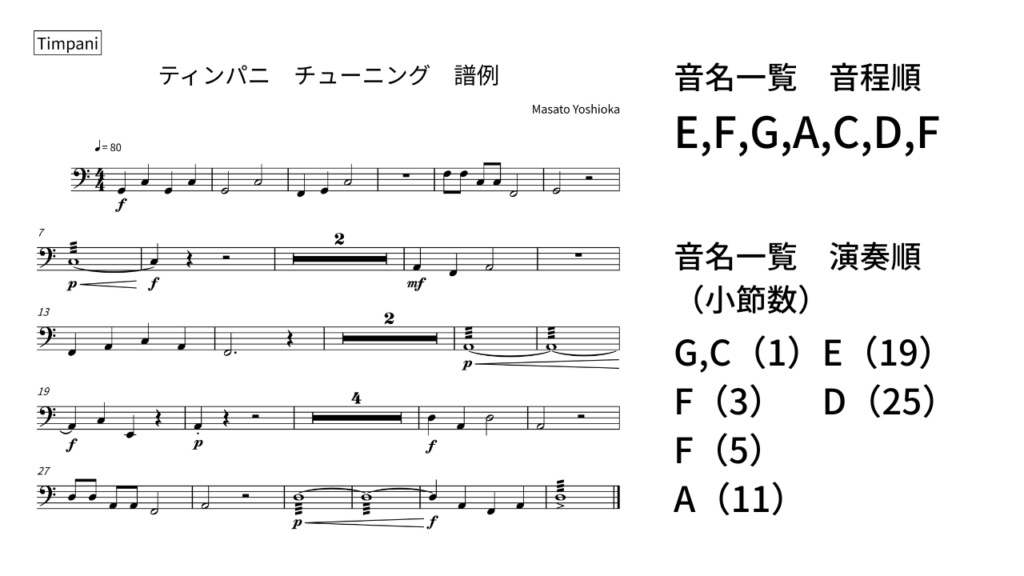

譜例で登場した音名

この作業を行うことで、

- 曲全体で使用する音の総数がわかる。

- その曲で必要となる最低音と最高音を把握できる。

- どの音が頻繁に出てくるのか、おおよその傾向が掴める。

といった、曲の全体像を把握することができます!

これが、次のステップである「音の割り振り」の重要な判断材料になります。

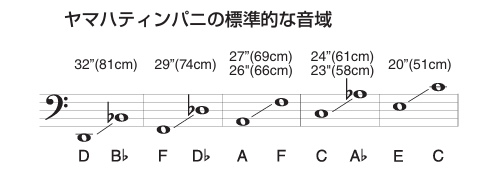

ステップ2:最初の「音の割り振り」を決める!~楽器の音域を考慮する~

使用する音が全て分かったら、次はそれらの音を、自分が使用するティンパニに割り振っていきます。

これが、曲の冒頭での最初のセッティングです。

最初のセッティングでは、曲の冒頭で演奏する音や、曲全体で頻繁に出てくる音を割り振るのが一般的です!

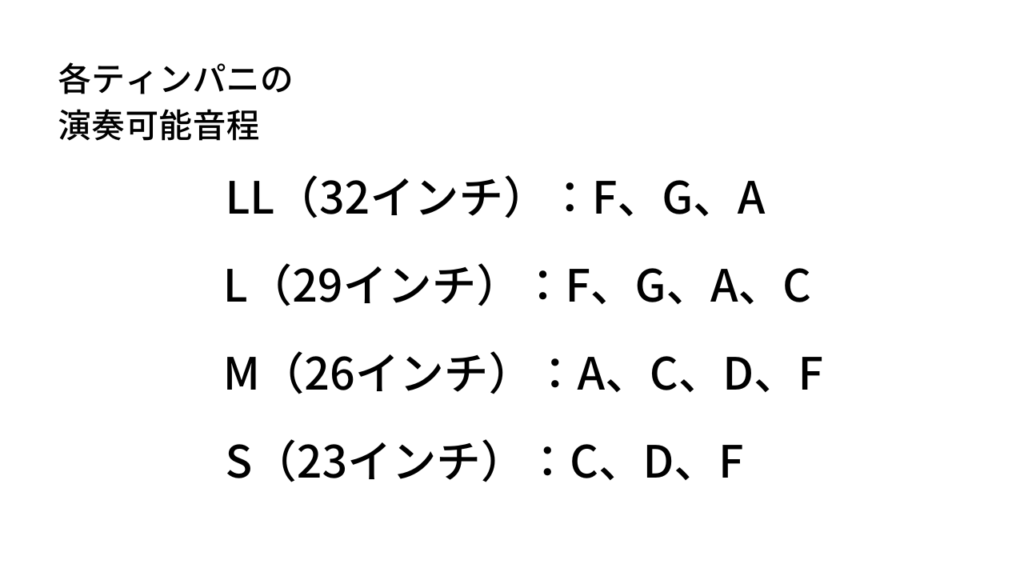

多くの場合、4台(LL-32インチ, L-29インチ, M-26インチ, S-23インチなど、大きい順に)のティンパニを使用しているかと思いますので、ここでは4台を例に考えます。

音を割り振る際に最も重要なのは、各ティンパニの得意な音域(無理なく豊かに響く範囲)を考慮することです。

各ティンパニには、それぞれ最適な音域があります。

ペダルの可動範囲のギリギリ上や下の音は、音質が悪くなったり、音程が不安定になったりすることがあります。

できるだけ、各楽器が「気持ちよく歌える」音域で音を割り振りましょう!

各ティンパニで特に避けたい音程

- LL-32インチ:A、B♭(ヘッドの大きさに対して、音程が高すぎる)

- L-29インチ:D♭(ヘッドの大きさに対して、音程が高すぎる)

- M-26インチ:A(ヘッドの大きさに対して、音程が低すぎる)

- S-23インチ:C、D♭(ヘッドの大きさに対して、音程が低すぎる)

YAMAHA ペダルティンパニ 取扱説明書

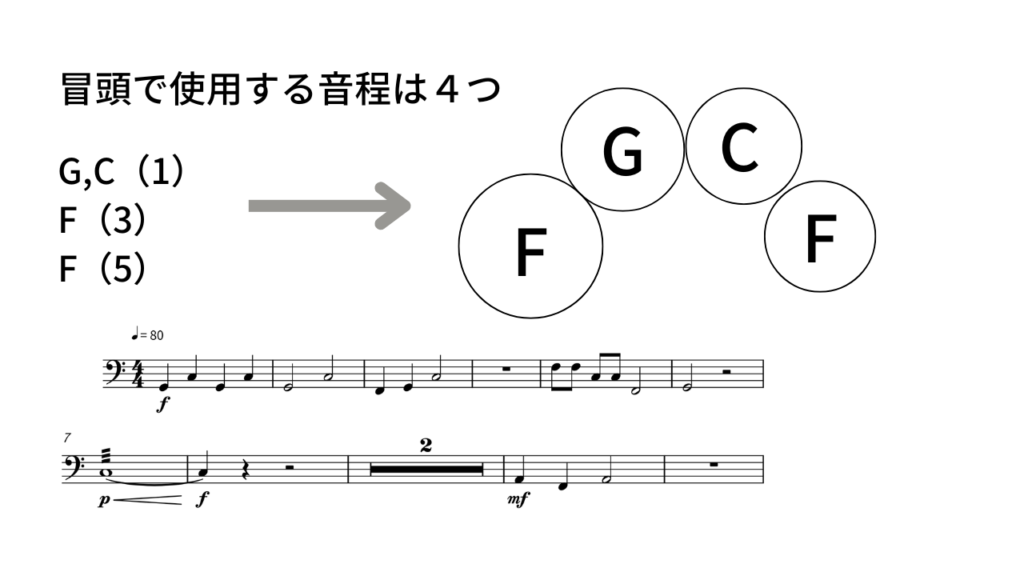

これらを踏まえて、今回の譜例での配置方法を確認してみましょう!

譜例での冒頭のセッティング例

ステップ3:「音替え計画」を立てる!~休符は最大のチャンス~

最初のセッティングが決まったら、いよいよ曲全体で、「いつ」「どのティンパニを」「どの音に」変えるのか、具体的な音替えの計画を立てていきます。

音替えのタイミングは、主に長休符や、そのティンパニを叩いていない休み部分です。

休符は、ただ休むだけでなく、次の音への準備をするための「最大のチャンス」なのです!

休符が十分に長い場合は、落ち着いてペダルを操作し、次の音程に合わせることができます。

しかし、休符が短くてチューニングが間に合わない場合も出てくるでしょう。その時は、音替えの練習、もしくは計画の見直しが必要です。

以下のような点に気を付けて、パズルを解くように試行錯誤しながら、最も無理のない、スムーズな音替え計画を作り上げていきます。

- 他のティンパニでその音を代用できないか?

- ステップ2で決めた最初の音の割り振りを変えれば、もっと楽に音替えできないか?

- 後で解説する「叩きやすい配置」に変更することで、問題を解決できないか?

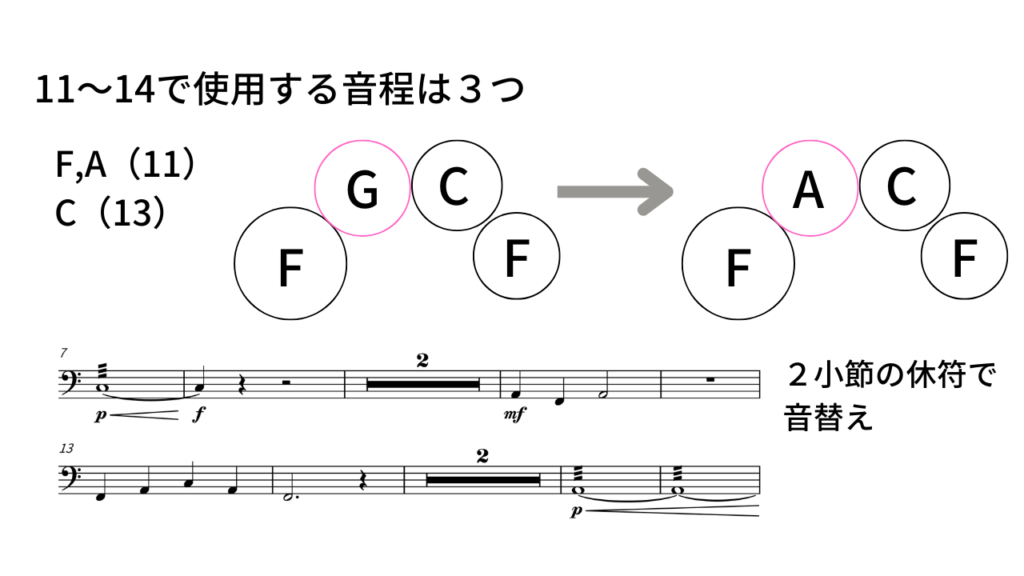

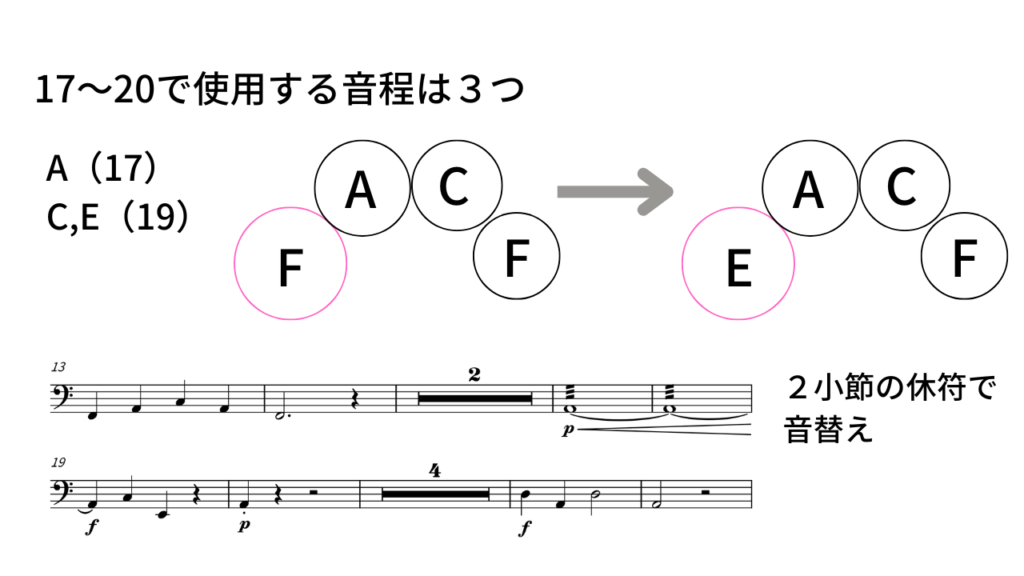

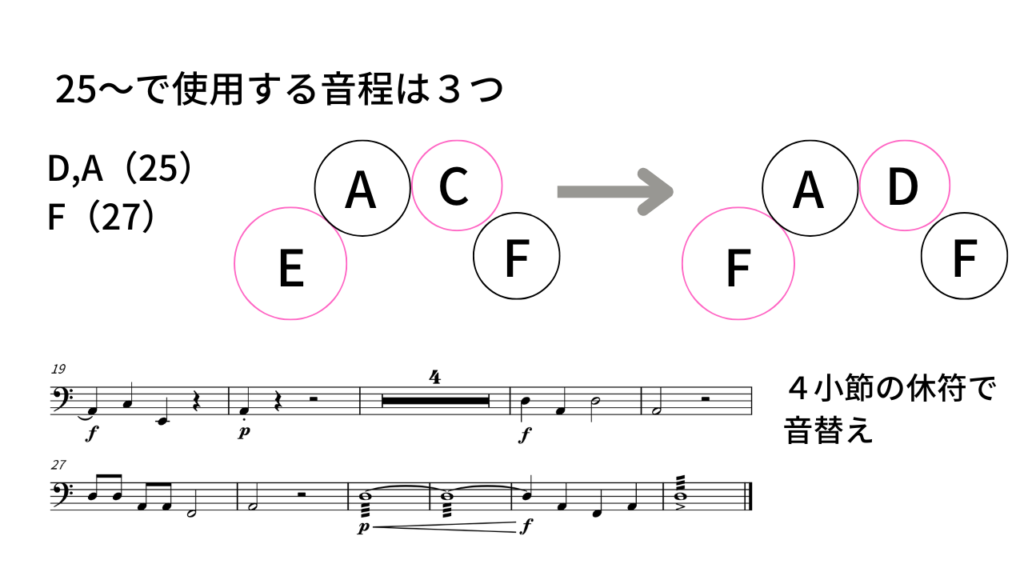

これらを踏まえて、今回の譜例での音替えを確認してみましょう!

譜例での音替えの例

ステップ4:「魔法の書き込み」で楽譜を最強の相棒にする!

演奏中は多くのことを考えながら演奏しなければいけません。

そのため、音替えに必要な情報は、一目でわかるように楽譜に書き込んでおきましょう!

これが、あなたの楽譜を最強の相棒に変える「魔法の書き込み」です!

具体的な書き込み例を参考に、皆さんがわかりやすい書き込みをしてみてください!

- 音替えする箇所の前に、分かりやすく「F→G」のように、元の音と変える先の音を矢印で示します。

- ペダルを操作する方向を示す記号を書き加えます。(つま先側に踏み込む場合は↓、かかと側に踏み込む場合は↑など、自分だけの分かりやすい記号でOK)

- 各ティンパニが、今どの音になっているのかを、小節ごとやフレーズの区切りごとに明記しておきます。(例:小節の頭に小さく「G-C-D-F」のように書いておく)

- 音替えをする休符を大きな丸で囲んだり、色ペンを使ったりして、注意を喚起するのも効果的です。

これらを踏まえて、今回の譜例での書き込み例を確認してみましょう!

譜例での書き込みの例

この作業を丁寧に行うことで、本番では楽譜の指示通りに体を動かすことに集中できます!

ティンパニのチューニングを成功させる2大ポイント

譜読みの4ステップに加えて、より高度で実践的なチューニング計画を立てるための、2つの重要なポイントを紹介します。

これらを意識すると、譜読みの質は格段に上がります!

- ポイント①:「音の密集地帯」から逆算して考える!

- ポイント②:「叩きやすさ」を優先した配置もアリ!~音の高さ順が全てじゃない~

順番に紹介します!

ポイント①:「音の密集地帯」から逆算して考える!

曲の中には、短時間で多くの音程を使用したり、素早い音の動きが求められたりする、「音の密集地帯」とも言える箇所が出てくることがあります。

この前後が、その曲の音替えにおける最大の難所となることが多いです。

譜読みの計画を立てる際は、まず「音の密集地帯」を見つけ出し、そこをどうすればスムーズに演奏できるかを最優先で考えるのが、成功の秘訣です。

この「逆算思考」を用いることで、無理な音替えが減り、より論理的で実践的な計画を立てることができます!

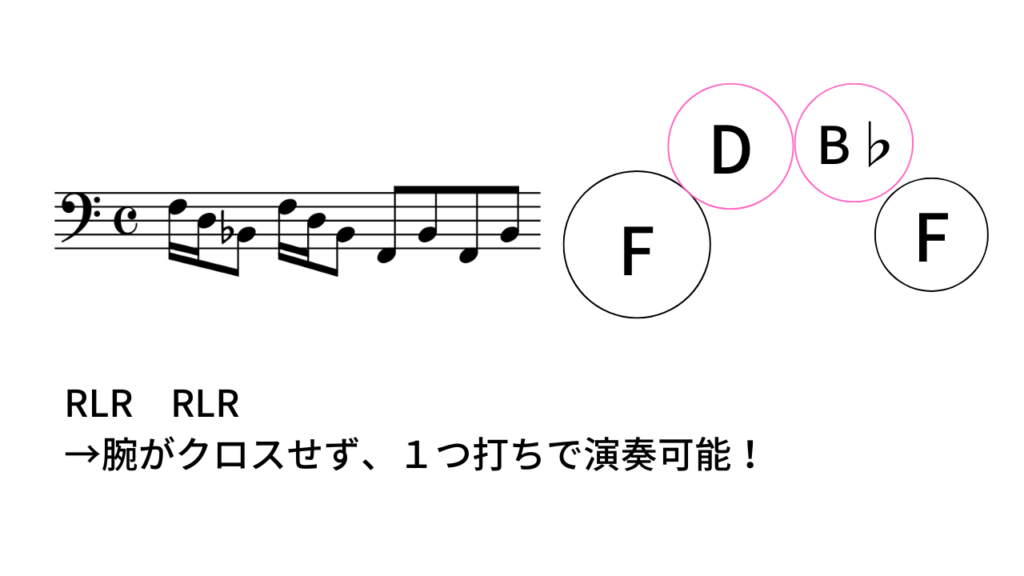

ポイント②:「叩きやすさ」を優先した音の配置もアリ!~音の高さ順が全てじゃない~

ティンパニは一般的に、奏者から見て右に行くほど音が高くなるように並べることが多いです。

(右に行くほど音が低くなるセッティングもあります。)

しかし、これが常に最も演奏しやすい配置とは限りません。

演奏するフレーズによっては、この「音の高さ順」という常識をあえて崩し、物理的に「叩きやすい」ように音の配置を入れ替えることで、演奏が格段にしやすくなる場合があります!

例えば、次の譜例の「F→D→B♭」のフレーズに注目してみましょう。

音の高さ通りの配置だと腕をクロスさせるか、2つ打ちをしなければならず、いずれにしても演奏者にとっては演奏しずらい配置です。

しかし、このフレーズを演奏する時だけ、ティンパニの音の並びを「F、D、B♭、F」というように、叩きやすい順番に並べ替えることができれば、腕の移動を最小限に抑え、スムーズに演奏することが可能になります。

大切なのは、演奏のしやすさを向上しつつ、より音楽的な表現を追求することです!

「このフレーズは叩きにくいな」と感じたら、ぜひ「音の配置を変えられないか?」という柔軟な発想を持ってみてください!

この工夫が、難関フレーズを克服する鍵になることもあります!

【期間限定】LINE登録で無料プレゼント

毎日の練習にすぐ使える「打楽器オールインワン基礎練習メニューシート」を、今だけ無料でプレゼント中!

上達への最短ルートを手に入れませんか?

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- ティンパニの譜読みは、①全音符の洗い出し → ②最初の音の割り振り → ③音替え計画 → ④楽譜への書き込み、という4つのステップで進めること。

- より高度なチューニング計画を立てるためには、「音の密集地帯」から逆算して考えること。

- 演奏のしやすさを優先して、音の高さ順にこだわらない柔軟な配置を考えることも重要であること。

ティンパニの戦略的な譜読みは、最初は少し時間がかかって大変に感じるかもしれません。しかし、この「事前準備」をしっかり行うことで、本番の演奏中のしやすさと安心感は劇的に変わります!

ぜひ、試行錯誤を楽しみながら、自信を持ってティンパニを演奏してくださいね!

コメント