こんにちは!

今回は、楽譜を読む上で絶対に欠かせない「音符」と「休符」について、その種類とそれぞれの音の長さのルールを分かりやすく解説していきます!

「たくさんの種類があって、どれがどれだか覚えられない…」「楽譜を見ただけで苦手意識が…」そんな風に感じている人も多いのではないでしょうか?

この記事では、次の内容を知ることができます!

- 基本的な音符と休符の種類と、それぞれの長さの関係性

- 「付点」、「連符」、「タイ」などの応用的な記号

- 音符の各部分の名称

この内容は、楽譜を読んだり書いたり、そして演奏したりするために、必ず理解してほしい大切な

基礎知識です!

ぜひ最後まで読んで、音符と休符の苦手意識を克服してくださいね!

参考にしている書籍はこちら!

音符と休符の種類と長さのルール

具体的な音符と休符の種類、それぞれの長さの関係性について見ていきましょう!

- 音符の部分名称を知ろう!~たま、ぼう、はた~

- 「全音符」を基準に「半分」にしていく!

- 音符と休符の対応関係

順番に紹介します!

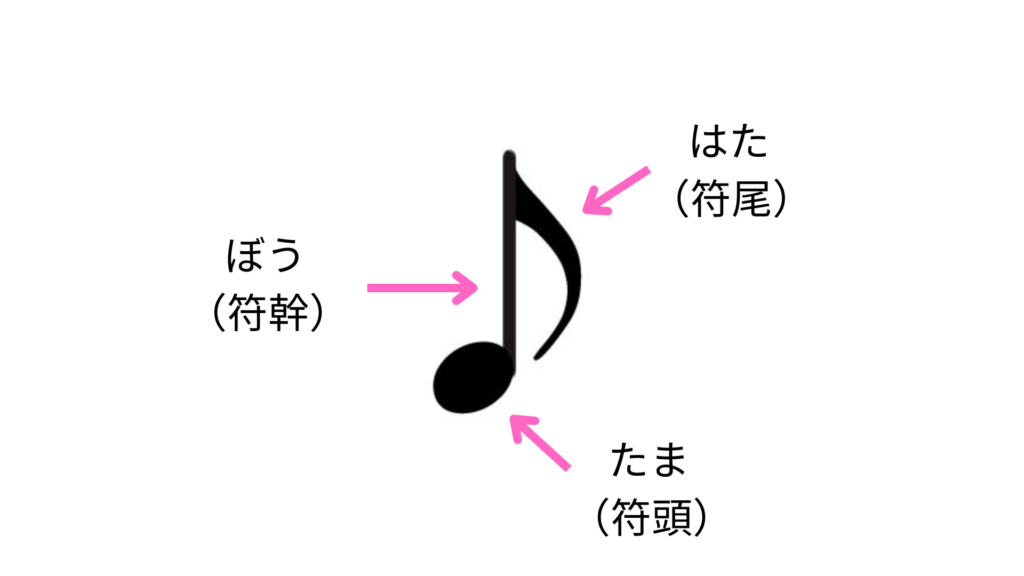

音符の部分名称を知ろう!~たま、ぼう、はた~

音符の形を理解するために、まずは各部分の名称を覚えましょう!

音符は、主に3つのパーツで構成されています!

- たま(符頭):音符の丸い部分。白抜きのもの(白玉)と、黒く塗りつぶされたもの(黒玉)があります。

- ぼう(符幹):たまから上下に伸びている棒の部分です。

- はた(符尾):ぼうの先についている旗のような部分です。

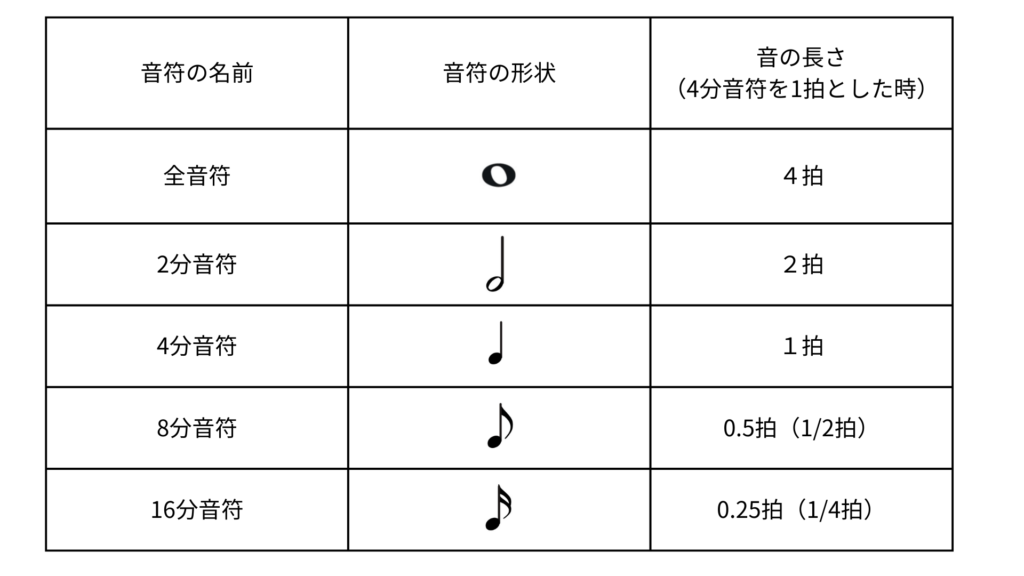

「全音符」を基準に「半分」にしていく!

音符の長さを覚えるコツは、「全音符」を基準にして、そこから長さを「半分、半分…」にしていくと分かりやすいです!

- 全音符:基準となる一番長い音符です。「たま」のみで構成されています。

- 二分音符:「全音符」をちょうど2つに分けた長さです。見た目は、「たま」に「ぼう」が付きます。

- 四分音符:「二分音符」をさらに2つに分けた長さです(全音符の4分の1)。見た目は、「たま」が黒くなります。これが多くの曲で1拍の基準になりますね。

- 八分音符:「四分音符」をさらに2つに分けた長さです(全音符の8分の1)。見た目は、「ぼう」に「はた」が1つ付きます。

- 十六分音符:「八分音符」をさらに2つに分けた長さです(全音符の16分の1)。見た目は、「はた」が2つに増えます。

音符は見た目が黒くなったり、複雑になったりするにつれて、長さが半分になります!

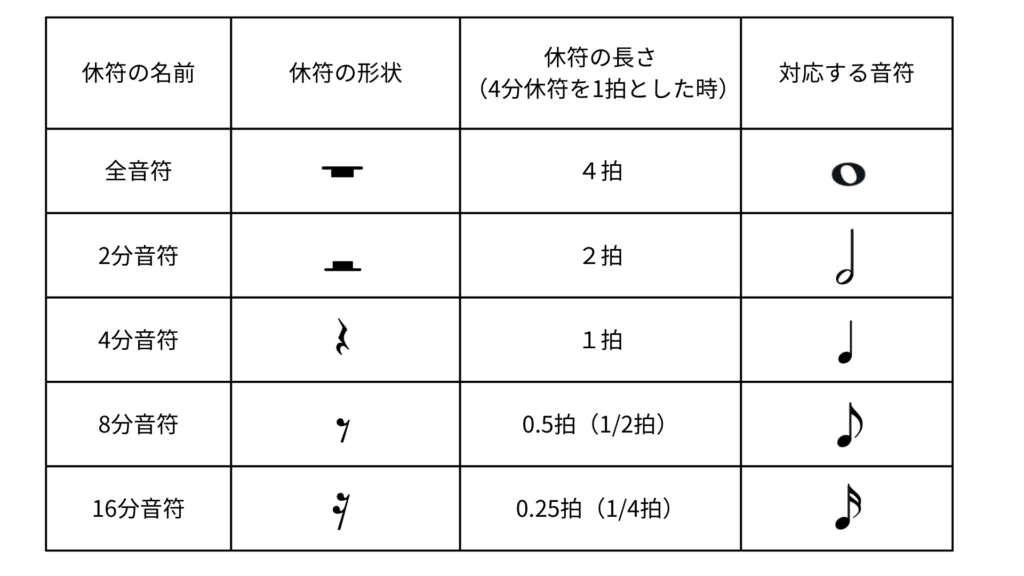

音符と休符の対応関係

休符も、音符と全く同じように長さのルールが決まっています。

それぞれの音符には、同じ長さだけ休むための「セット」となる休符が存在します。

- 全音符 ⇔ 全休符

- 二分音符 ⇔ 二分休符

- 四分音符 ⇔ 四分休符

- 八分音符 ⇔ 八分休符

- 十六分音符 ⇔ 十六分休符

休符の形はそれぞれ独特なので、最初は覚えるのが少し大変かもしれません!

「この音符と同じ長さだけ休むのが、この休符」というようにセットで覚えるのがおすすめです!

もっと表現豊かに!応用的な記号たち

次はそれらを応用して、より複雑で表現豊かなリズムを作るための記号を紹介します!

- 音の長さを1.5倍に!「付点」と「複付点」

- リズムを割り切れない数で分割!「連符」

- 音を滑らかにつなぐ「タイ」

順番に紹介します!

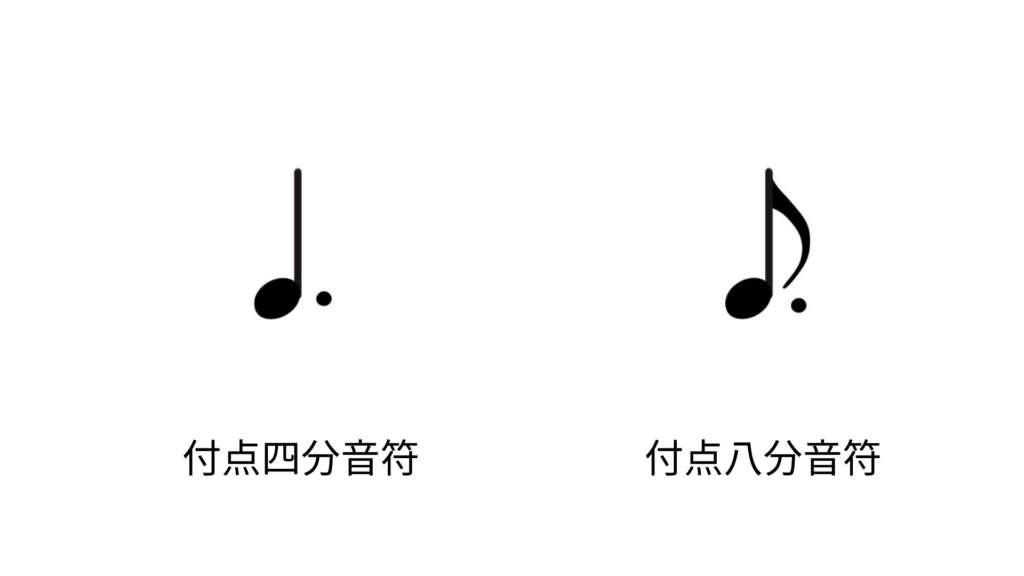

音の長さを1.5倍に!「付点」と「複付点」

音符や休符の右隣にある小さな点が「付点(ふてん)」です!

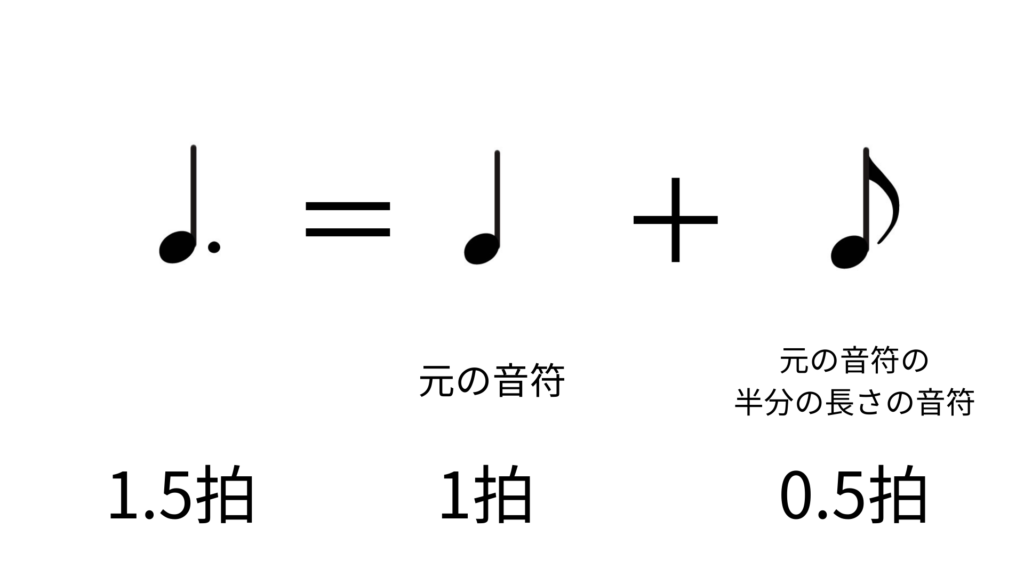

- 付点:付点は、元の音符(または休符)の長さの、さらに「半分の長さ」を加える、という意味です。結果的に、元の音符の1.5倍の長さになります。

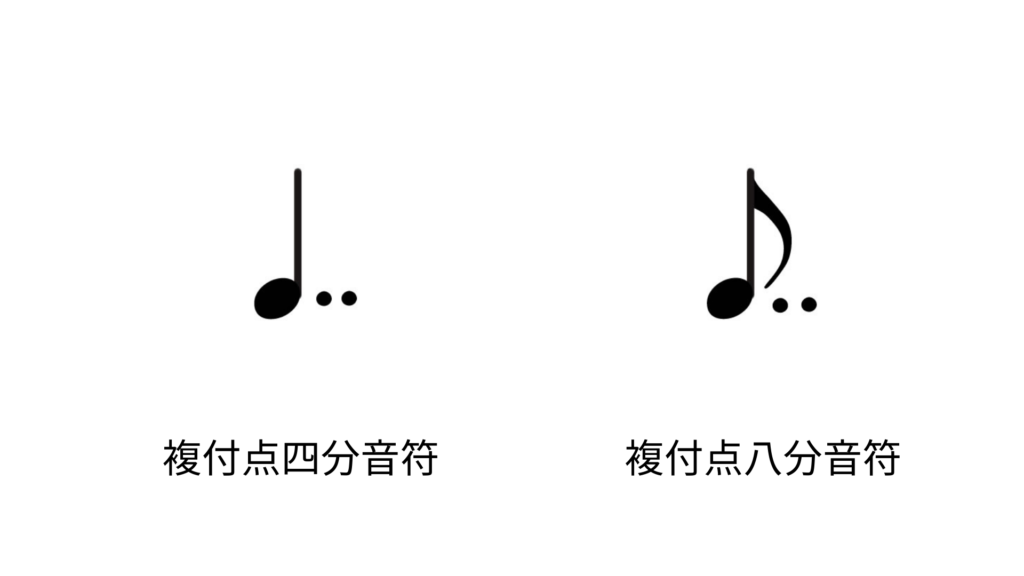

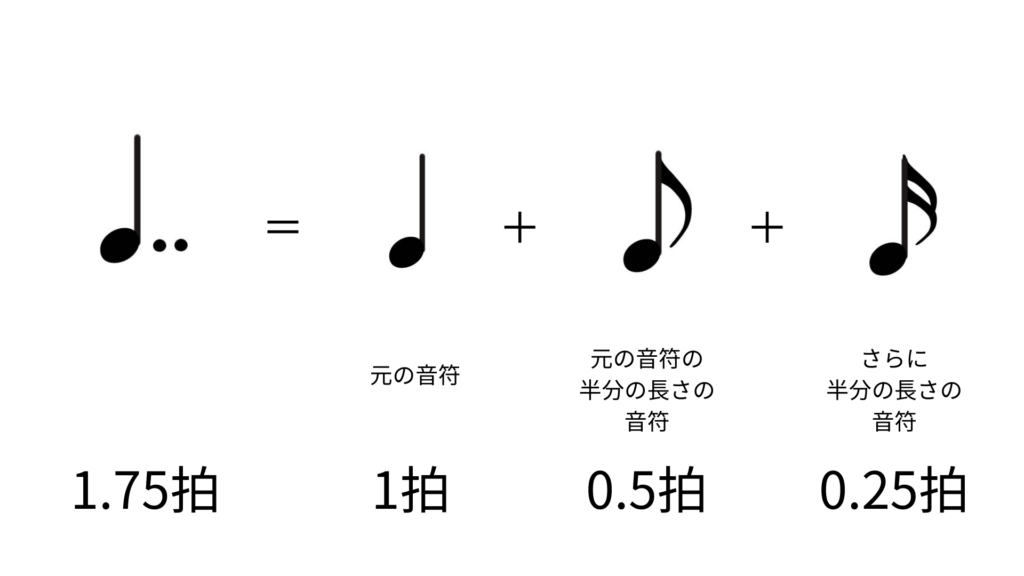

- 複付点:付点の隣について2つ目の点が「複付点(ふくふてん)」です。

- 2つ目の点は、1つ目の点(元の音符の半分)の、さらに半分の長さを加える、という意味です。

リズムを割り切れない数で分割!「連符」

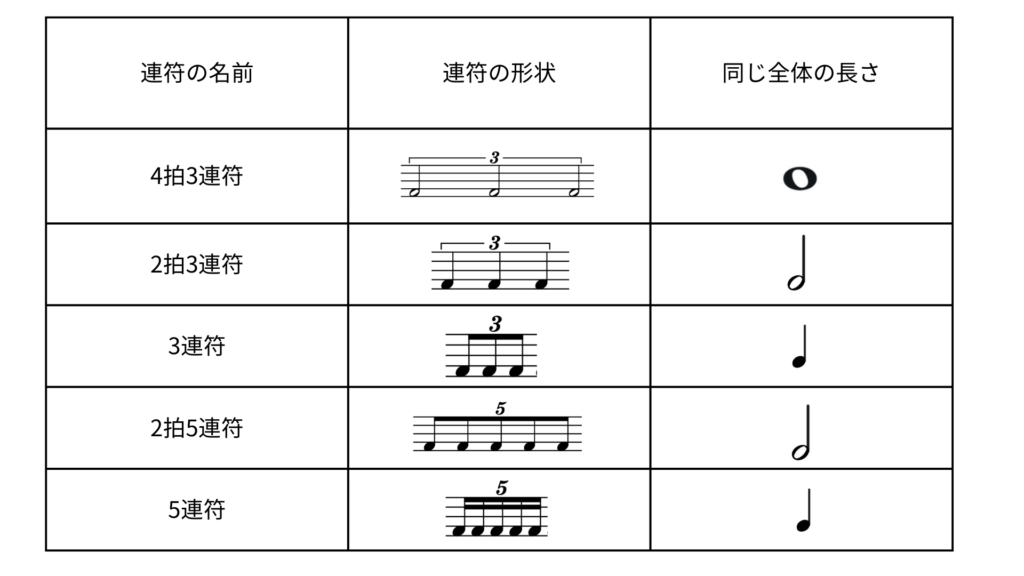

通常、1つの音符は2つ、4つ、8つ…と2の倍数で均等に分割されますが、割り切れない数(3つ、5つ、6つなど)で均等に分割するのが「連符」です。

連符は、音楽に滑らかな流れや、少し複雑で緊張感のあるリズムを作り出すのに使われます!

主な連符一覧

- 三連符:最もよく出てくる連符で、「四分音符1つ分の長さを、八分音符3つで均等に演奏する」といった場合に使われます。音符の上に「3」という数字が書かれています。

- 五連符など:考え方は三連符と同じで、元の音符の長さを、指定された数字で均等に分割します。

音を滑らかにつなぐ「タイ」

「タイ」は、同じ高さの2つの音符を弧線で結んだ記号です。

これは、「2つの音符を一つの音符のように、滑らかに演奏する」という意味です。

- タイで結ばれた場合、2つ目の音符は演奏せず、1つ目の音符の音を、2つ目の音符の長さ分だけ伸ばします。

- 小節をまたいで音を伸ばしたい時や、付点音符では表現できない複雑な長さの音を作りたい時などによく使われます。

見た目が似ている「スラー」(異なる高さの音符を結ぶ記号)と混同しないようにしましょう。

タイは、必ず同じ高さの音符同士を結ぶことを覚えておくと良いですね!

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- 基本的な音符と休符の種類は、「全音符」を基準に「半分、半分…」にしていくというシンプルなルールで成り立っていること。

- 音符は「たま」「ぼう」「はた」というパーツで構成されていること。

- 応用的な記号として、「付点」、「連符」、「タイ」があること。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、焦らず、繰り返し確認することで、必ずスムーズに楽譜が読めるようになります。

今日紹介したことを参考に、日々の練習に取り組んでみてくださいね!

コメント