こんにちは!

吹奏楽やオーケストラの花形楽器、ティンパニ!本当にかっこいい楽器ですよね!

「よし、ティンパニ担当になったぞ!」と意気込んで楽譜を開いた瞬間、

- 「あれ…?ヘ音記号はわかるけど、最初に書いてあるアルファベットは何だろう?」

- 「”tr.”って書いてあるけど、ただの連打でいいのかな?」

- 「”muta in A”…?呪文??」

なんて、見慣れない記号や指示に戸惑った経験はありませんか?

ティンパニの楽譜は、ただ音符とリズムが読めるだけでは不十分なんです。

でも、安心してください!

この記事を読めば、そんなティンパニの楽譜がスラスラ読めるようになります。

- ティンパニ楽譜の基本的なルール(音名とチューニング)

- ロールやマレット指定など、ティンパニ特有の記号の意味と演奏法

- 曲中での音変え(チューニングチェンジ)へのスマートな対応方法

これから自信を持って練習に取り組めるよう、一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事を読んで、ティンパニの楽譜と仲良くなり、毎日の練習をもっと楽しくしましょう!

参考にしている教則本はこちら!

Step 1|まずはここから!ティンパニ楽譜の基礎知識

ティンパニ特有の記号を見る前に、まずは楽譜を読むための大前提となる基礎知識をおさらいしましょう!ここがしっかりしていると、応用もスムーズに理解できます!

ここでは、次の3つのポイントについて見ていきます!

- ヘ音記号に慣れよう!「ド」の位置はどこ?

- ティンパニの心臓部!音名とチューニングの基本ルール

- リズムは正確に!しかし機械的にならないためのコツ

順番に紹介します!

ヘ音記号に慣れよう!「ド」の位置はどこ?

ティンパニの楽譜は、基本的にヘ音記号で書かれています。

ト音記号に慣れていると、最初は少し戸惑うかもしれませんね!

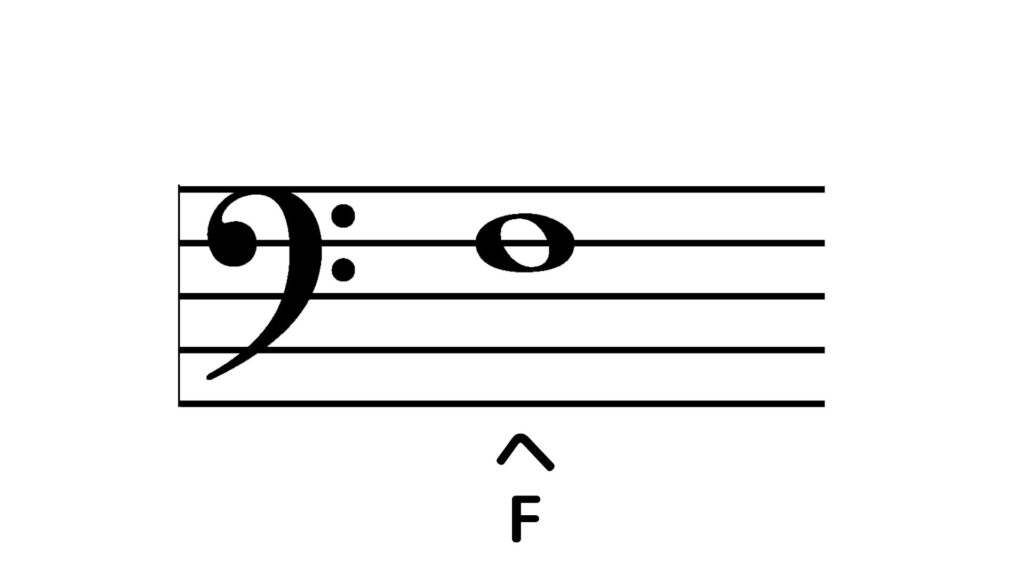

ヘ音記号は、記号の始まりの点「●」がある線、つまり上から2番目の線が「ファ(F)」の音です。

ここを基準に、他の音を覚えていきましょう!

「ソ・シ・レ・ファ・ラ」と下から線の音を覚えたり、「ラ・ド・ミ・ソ」と間の音を覚えたりするのが一般的です。

まずはヘ音記号の音符に素早く反応できるように、何度も楽譜を見て慣れることが大切です!

以下のオンラインクイズでは、無料で音名や階名のクイズに挑戦できます!

ティンパニの心臓部!音名とチューニングの基本ルール

楽譜の冒頭、ヘ音記号のすぐ隣に「A-D」や「G-C-F」といったアルファベットが書かれていませんか?

これが、ティンパニ奏者にとって最も重要な情報、「チューニング(音合わせ)」の指示です。

この指示に従って、ティンパニをチューニングします!

一般的に、大きい方のティンパニを低い音に、小さい方のティンパニを高い音に合わせます。

例えば「A-D」なら、大きいティンパニを「ラ(A)」、小さい方を「レ(D)」に合わせる、ということです。

曲のチューニングについて、こちらの記事で詳しく紹介しています!

リズムは正確に!しかし機械的にならないためのコツ

リズムを正確に刻むことは、打楽器奏者の基本中の基本です。

もちろんメトロノームを使った練習は欠かせません。

しかし、ティンパニはただのリズム楽器ではありません。

音楽の土台となるハーモニーを支え、フレーズを歌う役割も担っています。

楽譜に書かれたリズムを正確に演奏しながらも、次のことを意識して演奏できるようにしましょう!

- 誰と一緒に演奏する箇所なのか。

- 同じ音を演奏している楽器は何か。(コントラバスやチューバなどと同じことが多い。)

- 他の楽器は音を止めているのか、それとも伸ばしているのか。

Step 2|これで脱・初心者!ティンパニ特有の記号と奏法をマスターする

ここからは、ティンパニの楽譜で頻繁に登場する、特有の記号とその読み方、演奏方法を解説していきます。

これが分かれば、楽譜を読むのが一気に楽しくなります!

ここでは、次のポイントに絞って解説します。

- ロール(トレモロ)の記譜法と美しく響かせる秘訣

- マレット指定の読み解き方(Hard, Soft, etc.)

- ミュート(消音)指示の種類

- 曲中での音変(チューニングチェンジ)をスマートにこなすには

順番に紹介します!

ロール(トレモロ)の記譜法と美しく響かせる秘訣

ティンパニの代名詞ともいえる奏法がロール(トレモロ)です!

楽譜では、音符の上に「tr.」と書かれたり、符尾(ぼう)に斜線が3本入っていたりします。

以下の記事では、トレモロについてより詳しく解説しています!

よく「連打」と訳されますが、プロの意識としては「一つの長い音を鳴らし続ける」という感覚です。

目標は、左右の打音が途切れず、まるで一つの音がずーっと伸びているように聴こえること。

力任せに叩くのではなく、マレットがヘッド(皮)で自然に跳ね返るのを利用して、リラックスして叩くのがコツです。

詳しい練習方法については、以下の記事を見てみてください!

マレット指定の読み解き方(Hard, Soft, etc.)

楽譜の途中に「Hard」「Medium」「Soft」といった言葉や、その頭文字「H」「M」「S」が書かれていることがあります。

これは、「使うマレット(バチ)の種類を指定する」指示です!

- Hard(ハード): 硬いマレット。輪郭のはっきりした、アタックの強い音が欲しい時に使います。

- Medium(ミディアム): 中くらいの硬さ。オールマイティに使えます。

- Soft(ソフト): 柔らかいマレット。アタックが目立たない、重厚で深みのある響きが欲しい時に使います。

作曲家がどんな音色を求めているのかを読み取り、適切なマレットを選ぶことが非常に重要です。

よくある勘違いですが「大きい音はこのマレット」、「弱い音はこのマレット」のように、「音の強さ」だけでマレットを選ぶケースがあります。

「音の強さ」は、演奏者が演奏でコントロールできます!

マレットは、「音色」や「曲の雰囲気」、「演奏するフレーズ」によって使い分けましょう!

おすすめティンパニマレット

- T-13(M ミディアム):【最初の1ペア】これがあれば8割の曲は叩ける、ティンパニの絶対的スタンダード。★初心者・万能型

- T-13(S ソフト):【極上のロール】低音を豊かに響かせたい場面での必需品です。★ロール・バラード向け

- T-13(H ハード):【リズム明確】叩いた瞬間がはっきり聞こえます。速いテンポの曲や、リズムがモゴモゴして聞こえない時の特効薬。★速い曲・高音向け

- T-13(VH ベリーハード):【超・高解像度】通称赤マレット。「カンッ」という鋭いアタック音が必要な特殊な場面で活躍します。★超高速フレーズ・ソリスト向け

ミュート(消音)指示の種類

ティンパニは非常に響きが豊かな楽器。だからこそ、音を「止める」技術が重要になります。

親切な楽譜には、音の長さをコントロールするための様々な指示が登場します。

- secco (セッコ): 「乾いた」という意味。音を叩いた直後に、反対の手でヘッドに触れて、響きを sofort (すぐに) 止めます。

- dampen / muffle (ダンプン / マッフル): 響きを「湿らせる、鈍くする」という意味。音を出した後、少し余韻を残しつつ、指先などでそっとヘッドに触れて響きを調整します。

- l.v. (let vibrate): 「振動させっぱなしに」という意味。音を出した後、自然に響きが消えるまで止めずに、そのままにしておきます。

これらの指示を正確に守ることで、音楽にメリハリが生まれ、演奏全体のクオリティがぐっと上がります。

指示がない場合は、余韻を残すか消すかは演奏者が判断します。

曲をよく聞き、その曲にあったミュートを心がけましょう!

ミュートについては、以下の記事で詳しく紹介しています!

曲中での音変(チューニングチェンジ)をスマートにこなすには

ティンパニ奏者の腕の見せ所が、曲中での音変え(チューニングチェンジ)です。

親切な楽譜には「muta in A (Aに変える)」や「Change D to E♭ (DをE♭に変える)」のように書かれています。

この指示を見つけたら、まずやるべきことは2つ。

- いつまでに変えればいいのか、休みの小節数を数えること。

- どのティンパニの音を、どの音に変えるのかを正確に把握すること。

長い休みの間に落ち着いて変えられることもあれば、数拍の休みで素早く変えなければならないこともあります。

ペダル操作は実際の楽器で練習あるのみです!

ペダルを静かに、そして正確に操作し、目的の音に素早く合わせる練習を日頃から行いましょう。

小さな音で叩いて耳で確認する「当たり」というテクニックも必須です。

最初は難しくて焦るかもしれませんが、これがスムーズにできると、ティンパニ奏者として大きな自信になります!

曲中の音替えについては、以下の記事で詳しく解説しています!

まとめ

今回は、ティンパニの楽譜の読み方について、基本的なルールから専門的な記号まで解説してきました!

最後に、今日のポイントを振り返ってみましょう!

- ティンパニの楽譜はヘ音記号。まずは音符に慣れよう。冒頭のチューニング指示(A-Dなど)は必ず確認しよう。

- ロール(tr.)は「長い音」。力まずに、音が繋がって聴こえるように練習しよう。

- マレット指定(Hard, Softなど)やミュート指示(secco, l.v.など)は、作曲家が求める音色や表現を読み解くための大切なヒント。

- 音変えは、休符の間に素早く正確に。日頃からのペダル操作と音感トレーニングが鍵。

ティンパニの楽譜は、一見すると複雑に見えるかもしれません。

しかし、一つひとつの記号にはすべて「こんな音を出してほしい!」という作曲家の明確な意図が込められています!

今日紹介したことを参考に、焦らず自分のペースで楽譜と向き合ってみてください!応援しています!