こんにちは!

今回は、「曲の途中での拍子変化」について、その楽譜の読み方と、テンポがどう変わるのかという謎を解き明かしていきます!

合奏中、急に拍子が変わって「あれ?今のテンポで合ってる?」「どうやって数えればいいの?」とパニックになってしまった経験はありませんか?

この記事では、次の内容を知ることができます!

- 拍子が変わった時のテンポの扱い方(3つの基本的なパターン)

- 拍子変化の理解を深めるための解説問題と、演奏での大切なコツ

この記事を読んで、拍子変化のルールをしっかりマスターし、どんな複雑な曲にも自信を持ってチャレンジできるようになりましょう!

参考にしている教則本はこちら!

拍子変化の基本ルールとテンポの扱い方

拍子変化の基本的なルールと、それに伴うテンポの扱い方について、具体的に見ていきましょう!

楽譜に書かれた指示を正しく読み解くことがポイントです!

- 拍子の変わり目を見つけるには「拍子記号」の確認が必須

- テンポはどう変わる?「等式の指示」を読み解く

- 特殊な指示「L’istesso tempo(リステッソ・テンポ)」とは?

順番に紹介します!

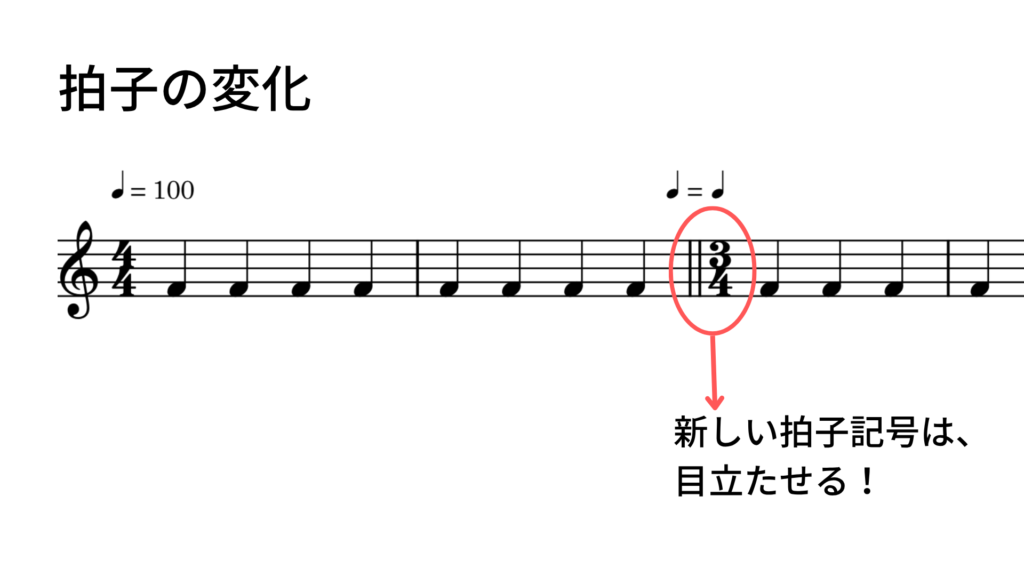

拍子の変わり目を見つけるには「拍子記号」の確認が必須

まず、楽譜上でどこから拍子が変わるのかを正確に把握する必要があります。

その最も確実な目印は、曲の途中に現れる「新しい拍子記号」です。

曲の冒頭だけでなく、途中の小節の先頭に、これまでとは違う拍子記号(例:4/4から3/4へ)が書かれていることがあります。

多くの場合、拍子が変わる直前の小節線は「複縦線(二重線)」になっていますが、まずはこの「新しい拍子記号」を見つけることが何よりも重要です。

譜例

練習を始める前に、まずは楽譜全体を見渡し、曲の途中に現れる「新しい拍子記号」がどこにあるかを探しましょう!

そして、その箇所に鉛筆で大きく丸をつけたり、色ペンで印をつけたりして、目立たせておくことが大切です!

「拍子記号」を事前に確認し、心の準備をしておくことが、拍子変化を攻略する全ての始まりです!

テンポはどう変わる?「等式の指示」を読み解く

拍子が変わる場所が分かったら、次に気をつけるポイントは「テンポ(速さ)はどうなるの?」ということです!

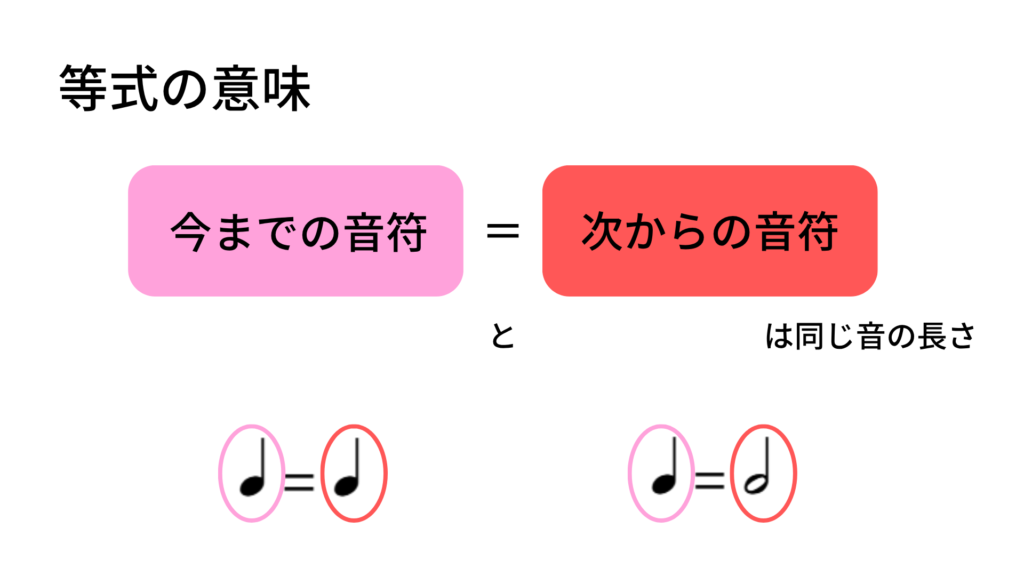

これも多くの場合、楽譜に「等式(=で結ばれた式)」の形で、親切に指示が書かれています!

- 等式の意味

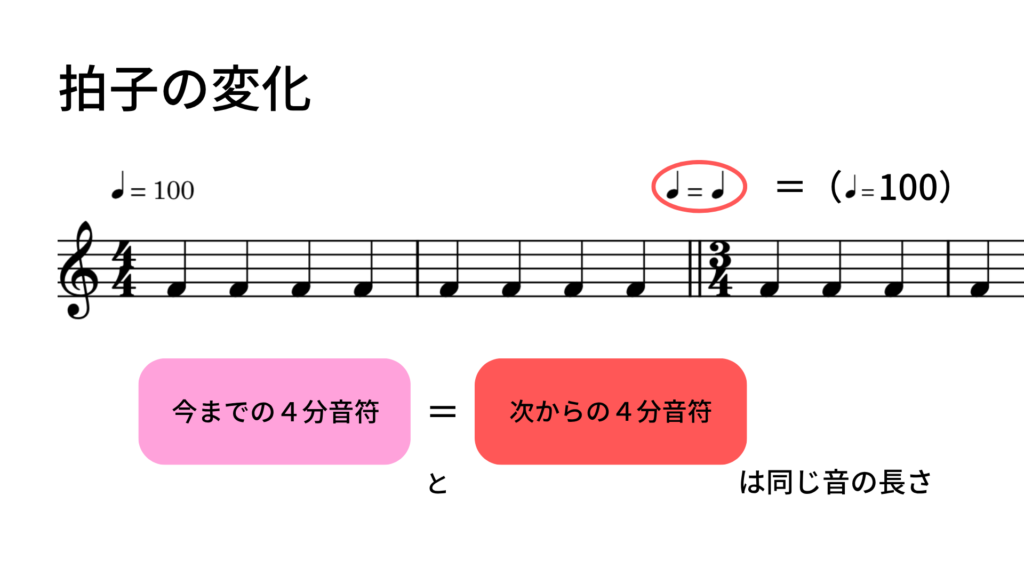

- パターン①:拍の単位が同じ場合

例えば、4/4拍子から3/4拍子に変わる時など、拍の単位となる音符(この場合は4分音符)が変わらない場合に見られます。

楽譜に「♩=♩」と書かれていたら、それは「前の4分音符の速さと、新しい4分音符の速さは同じですよ」という意味です。

テンポはそのままキープすれば問題なく、メトロノームの数字も変える必要はありません!

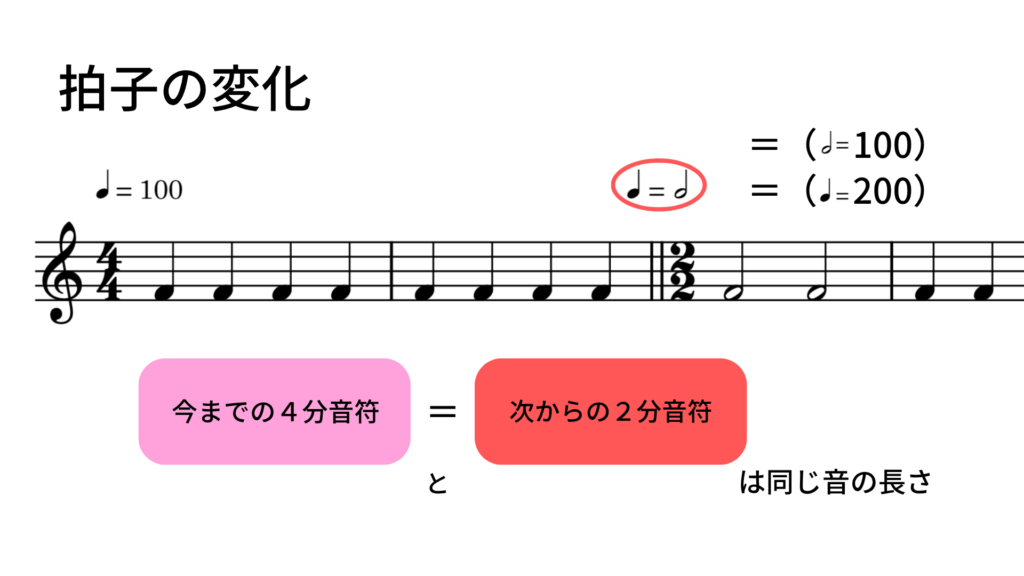

- パターン②:拍の単位が変わる場合

これが少し注意が必要なパターンです。

例えば、4/4拍子から2/2拍子に変わる時などに見られる(前の4分音符の速さ=新しい2分音符の速さ)指示を考えてみましょう。

これは、「今まで4分音符を叩いていた速さで、これからは2分音符を叩いてください」という意味です。

4分音符1つ分の時間で2分音符を1つ演奏するわけですから、今まで2拍かかっていた長さが1拍になります。

つまり、楽譜上の4分音符の長さは半分になり、テンポは実質的に2倍に速くなる、ということになります。

もし♩=100で演奏していたら、新しいテンポの感覚は♩=200になります。

この等式を正しく理解しないと、テンポが全く変わってしまうので、注意深く確認しましょう!

特殊な指示「L’istesso tempo(リステッソ・テンポ)」とは?

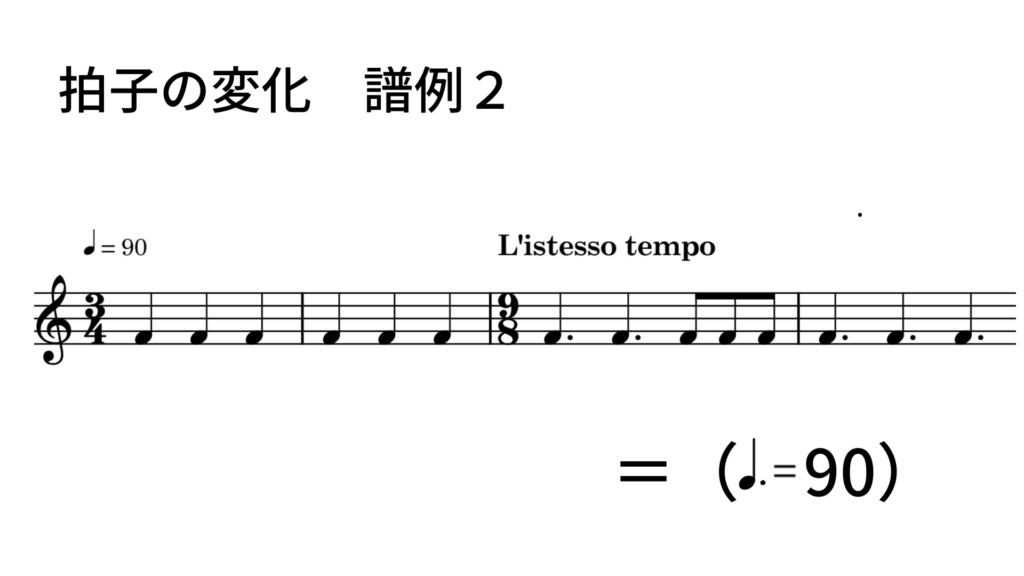

時々、拍子が変わる箇所に「L’istesso tempo」という音楽用語が書かれていることがあります。

これはイタリア語で、「l’istesso」が「同じ」、「tempo」が「速さ」を意味し、直訳すると「同じ速さで」となります。

「え?パターン①と同じじゃないの?」と思うかもしれませんが、少し意味が違います。

「L’istesso tempo」は、「拍の速さは同じですよ」という意味で、多くの場合、指揮者が振る1拍の速さが変わらないことを示します!

例えば、2/4拍子(♩=100)から、L’istesso tempoで6/8拍子に移行する場合を考えてみましょう。

2/4拍子の1拍は「4分音符」、6/8拍子の大きな1拍は「付点4分音符」です。

指揮者が振るテンポ感は変わらないまま、1拍の中の音符の感じ方が「タタ」から「タタタ」へと変わります。

つまり、1拍の長さは同じでも、その中身のリズム感が変わる、というニュアンスになります。

譜例

この指示が出てきたら、指揮者の振るテンポをしっかりとキープし続けることが大切です。

実践トレーニングと演奏のポイント

拍子変化の基本ルールが分かったら、次は実践的なトレーニングと、演奏で気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。

- 挑戦!拍子変化の解説問題

- 演奏で気をつけるべきこと

- 体で新しいテンポを掴むコツ

順番に紹介します!

挑戦!拍子変化の解説問題

これまでの3つのパターンをしっかり理解できているか、練習問題で確認してみましょう!

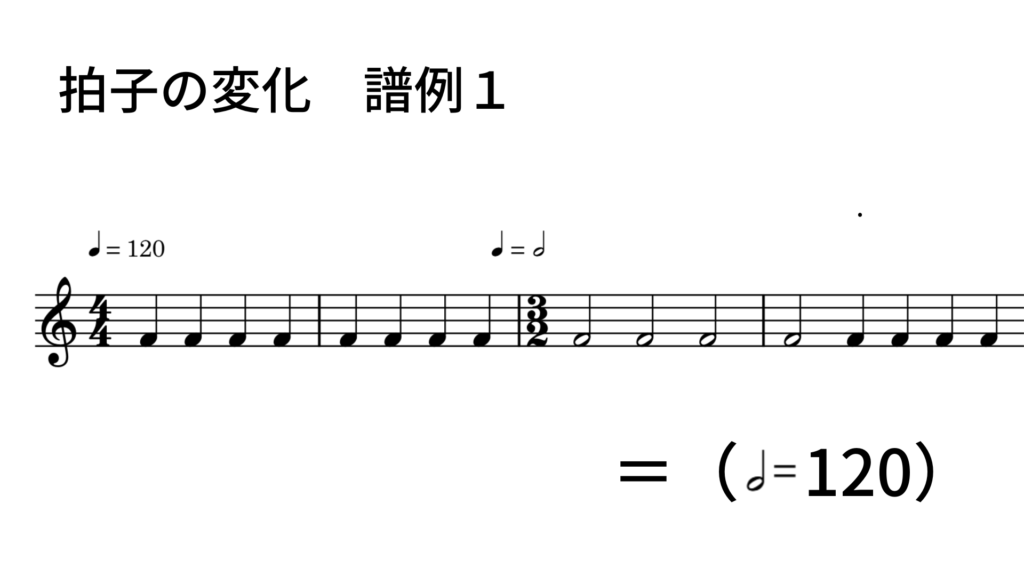

問題1

4/4拍子で♩=120の時、譜例の指示で3/2拍子に変わりました。新しい拍の単位である2分音符のテンポは、メトロノームでいくつになりますか?

考え方:「前の4分音符の速さ=新しい2分音符の速さ」という意味です。4分音符が120の速さだったので、2分音符もそのまま120の速さで刻まれることになります。

問題2

3/4拍子で♩=90の時、「L’istesso tempo」で9/8拍子に変わりました。9/8拍子の大きな1拍である付点4分音符のテンポは、メトロノームでいくつになりますか?

考え方:「L’istesso tempo」は「同じ速さで」という意味で、この場合は「前の拍と新しい拍が同じ速さですよ」と解釈できます。

このように、楽譜の指示を一つひとつ丁寧に読み解くことで、正しいテンポを導き出すことができます。

演奏で気をつけるべきこと

ルールを理解した上で、実際の演奏で気をつけるべき大切なポイントが2つあります!

- メトロノームを味方につける

→個人練習やパート練習では、拍子が変わる前後のテンポをメトロノームで正確に設定し、その繋がりを何度も繰り返し練習することが非常に重要です。頭で理解するだけでなく、体で新しいテンポ感を覚えるまで練習しましょう。

- 何よりも指揮者を信じる!

→合奏では、自分の感覚よりも指揮者の指示が絶対です。拍子が変わる瞬間、指揮者は必ず次のテンポを明確に示してくれます。指揮者の動きを注意深く見て、示された新しいテンポを瞬時に感じ取り、それに合わせる集中力が必要です!

このポイントを意識して、確実に拍子を数えましょう!

体で新しいテンポを掴むコツ

頭で分かっていても、体がすぐについていかないこともありますよね。

そんな時は、体全体で新しいテンポを掴む練習をしてみましょう!

- 拍子が変わる数小節前から、心の中で次の拍子を意識する

→「次は4分の3拍子だな、、イチ、ニ、サン…」と準備することで、スムーズに移行できます。

- 声に出して「イチ、ニ、サン、ハイ!イチ、ト、ニ、ト…」のように、口でリズムを言いながら練習する。

→リズムとテンポを体に染み込ませるのに非常に効果的です!

- 足で常に基本的な拍を踏み続け、拍の感じ方が変わったりするのを自分で感じ取る。

→体幹でテンポをキープする意識を持つと、安定感が増します!

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- 曲の途中で拍子が変わる箇所は、「新しい拍子記号」で見つけられること。

- 拍子が変わる際のテンポは、「♩=♩」のような等式の指示や、「L’istesso tempo」という用語で示されること。

- 等式の指示を正しく読み解き、新しいテンポを導き出す方法。

- 個人練習でのメトロノーム活用と、合奏での指揮者への集中が、拍子変化を乗り切る上で大切であること。

最初は少し難しく感じるかもしれません。

しかし、楽譜に書かれたルールを理解すれば、どんな複雑な曲も、自信を持って演奏できるようになります!

何度も復習して、理解できるようになりましょう!