こんにちは!

今回は、前回に引き続き、楽譜の音程判断について、さらに理解を深めるためのポイントと練習方法を紹介します!

今回は、そんな疑問を解消し、判断力を高めるヒントをお伝えします!

この記事では、次の内容を知ることができます!

- 音程判断でよくある疑問とその解決策

- 音程判断力を効果的に鍛えるトレーニング方法

- これまでの学びの総まとめ

今回の内容は、これまでの記事で解説した知識が前提となります。

まだの方は、ぜひそちらを先にご覧ください!

音程判断のスキルをさらに磨いて、音楽の面白さをどんどん発見していきましょう!

音程判断でよくある疑問と注意点

音程判断に慣れてくると、色々な疑問が出てくるかもしれません。

ここでは、初心者が特に迷いやすいポイントや注意点をQ&A形式で紹介します!

- 臨時記号(♯や♭)の扱いはどうするの?

- 異名同音の音程の考え方

- 複音程の種類の考え方

臨時記号(♯や♭)の扱いはどうするの?

- Q♯や♭が付いている音の音程を数える時、臨時記号はどう考えればいいですか?

- A

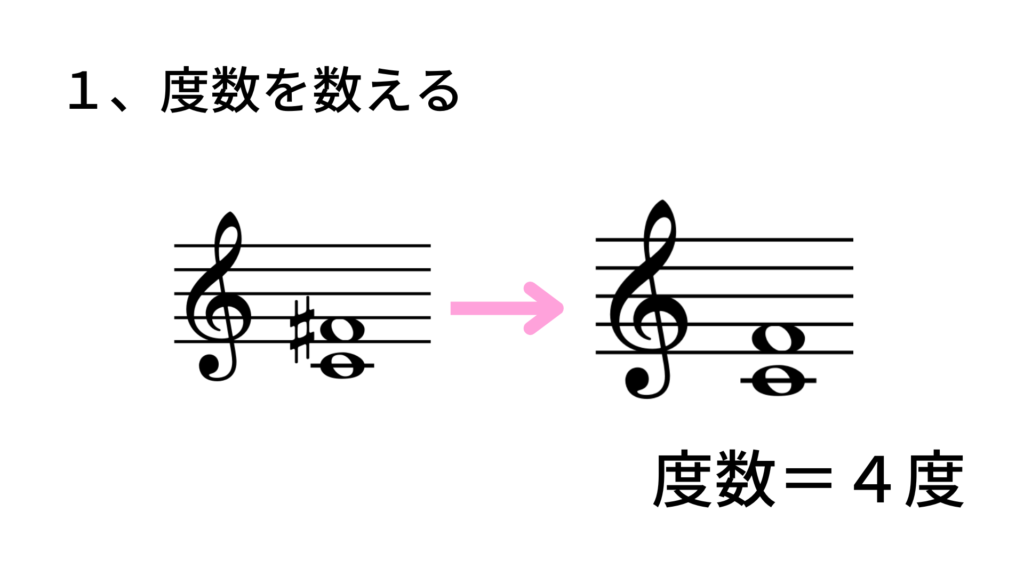

音程を判断する時は、2ステップを思い出しましょう。

「度数を数える」段階では、臨時記号は一旦無視して、楽譜上の幹音(ドレミファソラシ)の位置関係だけで度数を判断します。

そして、「種類を判断する」段階で、初めて臨時記号を考慮して、2音間の半音の数を正確に数えます。

この半音の数によって、それぞれの度数に応じた完全、長、短、増、減が決まります!

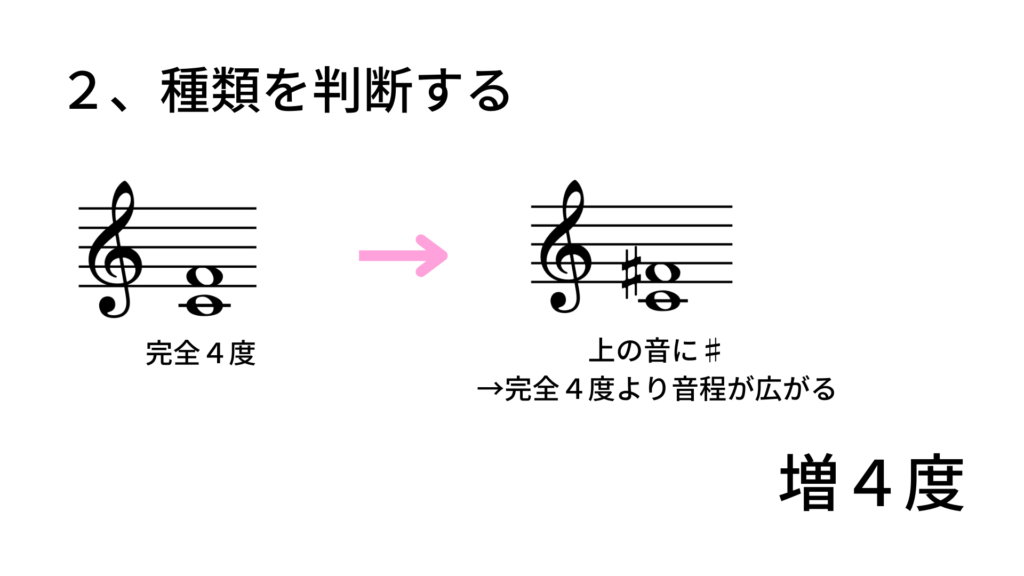

例えば、ドとファ♯の場合、度数はドとファで数えて4度。

種類は、ドとファ(完全4度)よりもファ♯が半音高くなるので、半音が6個となり増4度、という流れです。

臨時記号は「種類」を決めるときの半音の数に影響を与える、と覚えておきましょう!

異名同音の音程の考え方

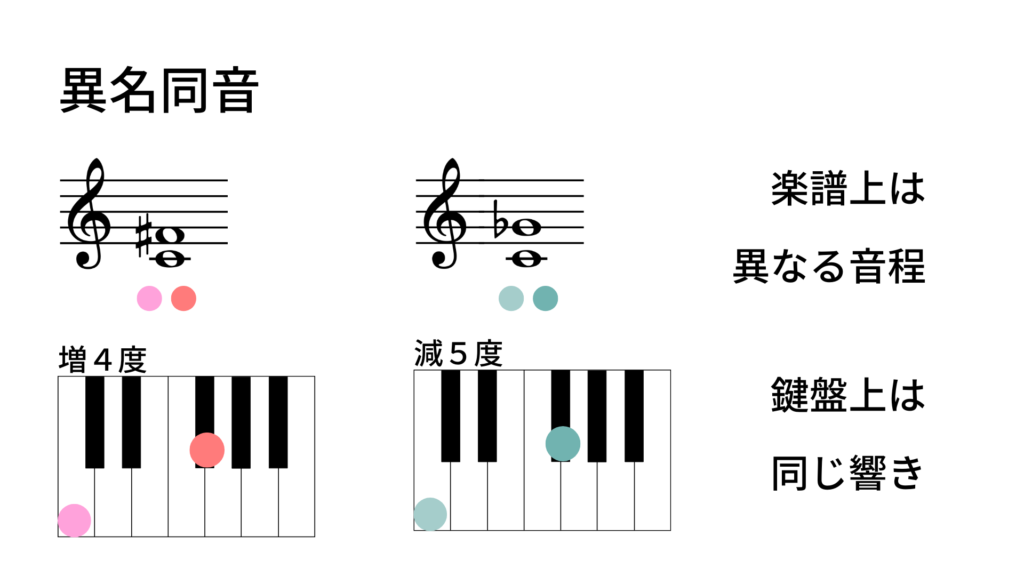

- Q例えば、ドとファ♯は増4度だけど、鍵盤上ではドとソ♭(減5度)と同じ音に聴こえます。こういう時、音程はどう考えればいいですか?

- A

これは「異名同音(エンハーモニック)」と呼ばれる関係で。ピアノの鍵盤では同じ音でも、楽譜上の表記が異なれば、音程の呼び方も変わります!

音程は、あくまで楽譜にどう書かれているかで判断します。

ドとファ♯であれば、度数は4度なので「増4度」、ドとソ♭であれば、度数は5度なので「減5度」となります。

この考え方が必要な理由は、響きは同じでも、楽譜上の役割や音楽的な意味合いが変わってくることがあるからです。

例えば、和音の中で使われる場合、その和音の構成音としての機能が変わることがあります。

複音程の種類の考え方

- Q9度以上の複音程の場合、音程の種類(完全、長、短など)はどうやって判断するんですか?

- A

複音程の種類は、基本的には1オクターブ下の単音程と同じように考えます!

例えば、ドと1オクターブと3度上のミの音程を考えてみましょう。

この時の度数は10度で、種類は、1オクターブ下のドとミの音程である「長3度」と同じ「長」になります。

つまり、この場合は「長10度」となります。

複音程は「1オクターブと〇度」という風にも表現できるので、「〇度」の部分の種類が、そのまま複音程の種類になります!

あなたの楽典知識をチェック!無料クイズに挑戦しませんか?

さて、ここまで「音程」の基本的なルールについて解説してきました。

頭では理解できても、いざ楽譜を目の前にすると混乱してしまうこともありますよね?

そこで、あなたの理解度をチェックするために、無料のオンラインクイズを用意しました!

ゲーム感覚で、楽しく復習してみましょう!

音程判断力を鍛えるトレーニング方法

音程判断は、知識だけでなく練習も大切です!

ここでは、音程判断力を鍛えるためのトレーニング方法をいくつか紹介します!

- 楽譜を見て、ひたすら音程を判断する練習

- 楽器で音を出して響きを確認する

- 複音程の種類の考え方

楽譜を見て、ひたすら音程を判断する練習

一番基本的なトレーニングは、とにかく色々な楽譜を見て、2音間の音程を判断していくことです。

最初は、調号が少ない(♯や♭が少ない)簡単な楽譜や、教則本の練習曲などから始めてみましょう。

まずは度数を数え、次に鍵盤をイメージして半音の数を数え、そしてその度数に応じた種類(完全、長、短、増、減)を判断するという手順を繰り返します。

慣れてきたら、少しずつ複雑な楽譜にも挑戦していくと良いですね!

メロディーだけでなく、和音の中の2音間の音程(例えば、ソプラノとアルト、アルトとテノールなど)を見てみるのも良い練習になります。

間違えてもいいので、まずは自分で考えてみることが大切です!

楽器で音を出して響きを確認する

楽譜上で判断できるようになったら、実際にピアノや自分の楽器でその2つの音を出して、響きを確認してみましょう。

例えば、長3度は明るく協和する響き、短3度は少し暗く、でも協和する響き。

完全4度や完全5度は、どっしりとした安定感のある響き。

増4度や減5度(トライトーン)は少し不安定で解決を求めるような響き。

短2度は鋭くぶつかるような響き…

というように、それぞれの音程が持つ独特の「響きのキャラクター」を感じ取ることが大切です。

この時、ただ音を出すだけでなく、「この響きは長3度なんだな」「これは増4度の響きか」と、頭で理解した音程と、実際に耳で聴いた響きが一致するように意識してみましょう。

これが音楽理論と実践を結びつける第一歩です。

この経験を積み重ねることで、音楽をより深く理解する力に繋がります。

聴音練習のすすめ

さらにステップアップしたい方には、音を聴いて音程を判断する「聴音練習」もおすすめです。

これは少し難しいですが、できるようになると、耳コピ(聴いた音楽を楽譜に書き起こしたり、楽器で再現したりすること)ができるようになったり、音楽を聴く楽しみが格段に増したりします。

例えば、誰かに2つの音を弾いてもらい、それが何の音程かを当てる練習や、アプリを使って音程の聴き分けクイズに挑戦するなど、色々な方法があります。

聴音練習用のアプリや教材もたくさんあるので、興味のある方はぜひ挑戦してみてください!

今回は詳しいやり方までは触れませんが、音程判断のスキルは、楽譜を読むだけでなく、音を聴く力にも繋がります!

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- 音程判断でよくある疑問点(臨時記号の扱い、異名同音、複音程)とその考え方。

- 音程判断力を高めるための具体的なトレーニング方法(楽譜読解、楽器での確認、聴音練習)。

- 音程判断は知識と練習の両輪で上達すること。

音程判断が正しくできるように、定期的に復習しましょう!

その他の記事も、是非ご覧ください!