こんにちは!

今回は、変化記号、調号、臨時記号の意味やルールについて紹介します!

今回の記事では、以下の内容を順番に紹介します!

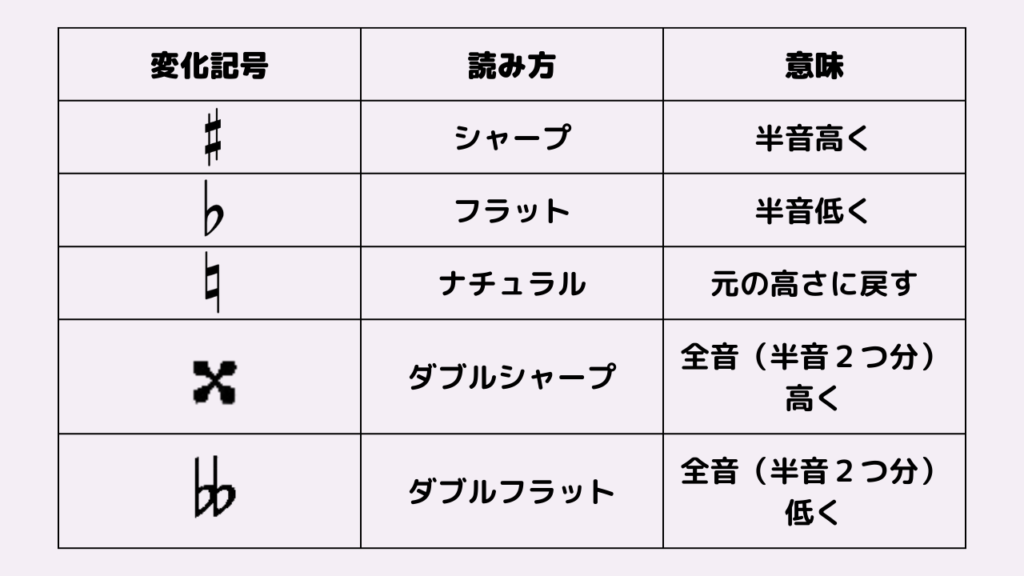

- 変化記号の種類、読み方

- 調号のルール

- 臨時記号のルール

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている書籍はこちら!

変化記号の種類、読み方

変化記号とは、ある音(幹音)の楽譜の位置を変えずに、音の高さを変えるために使う記号です!

変化記号には次のものがあります。

これらは、音の高さに影響を与える記号です。

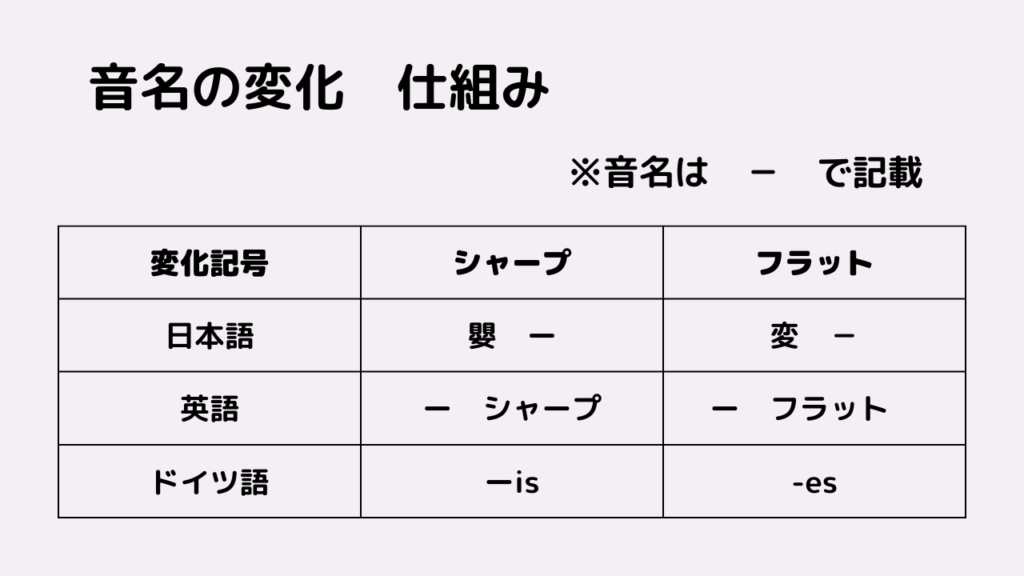

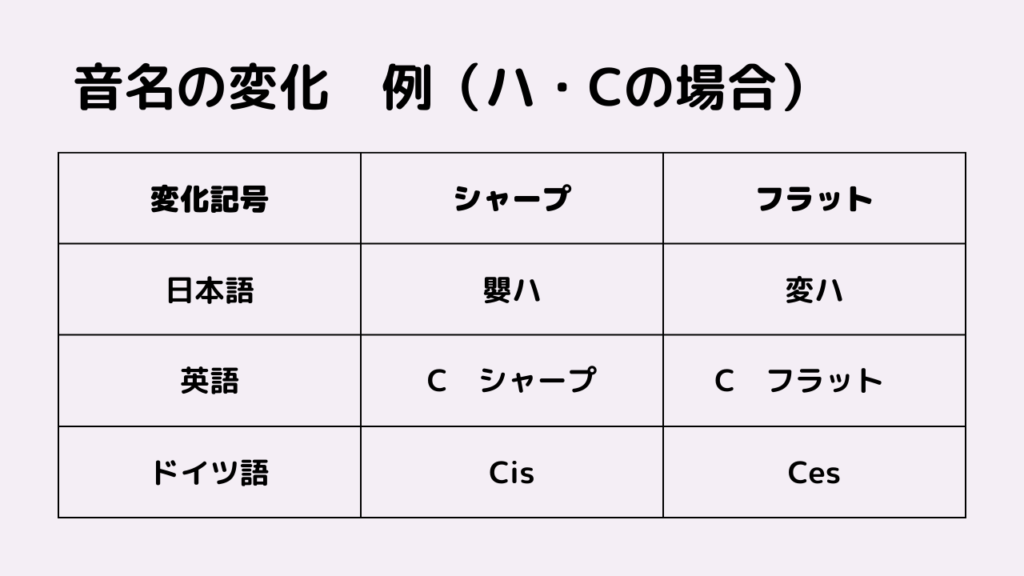

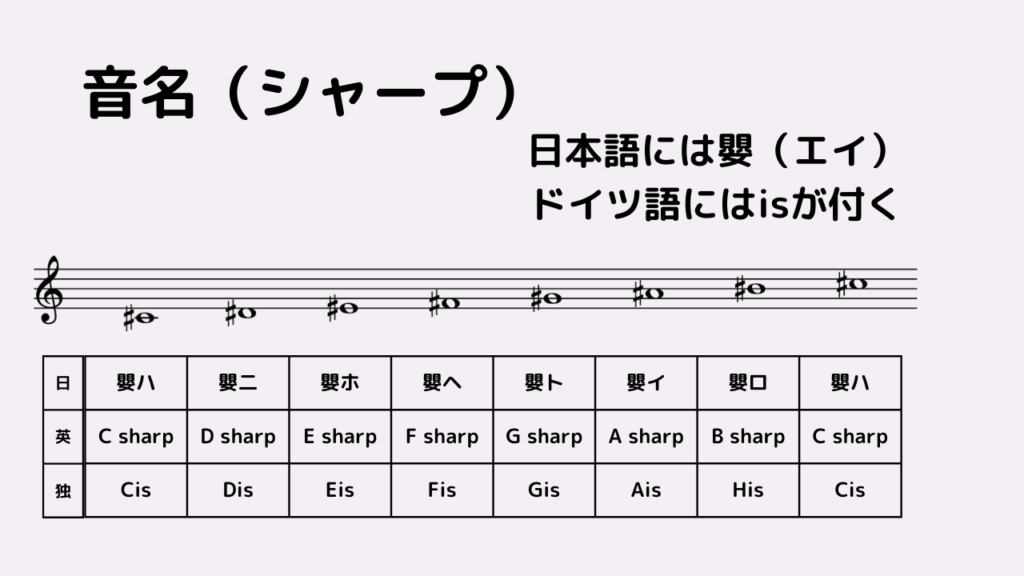

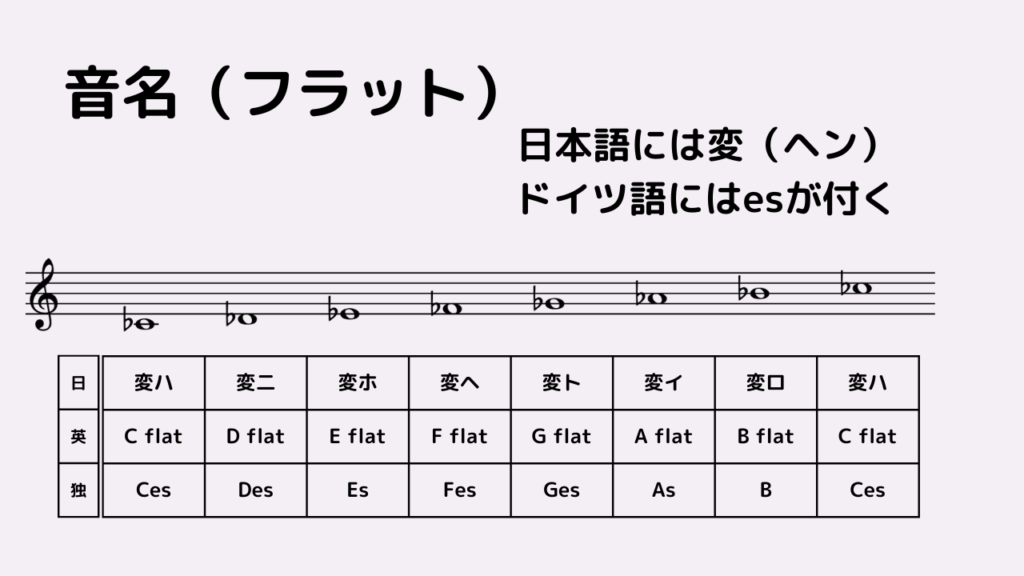

影響を受けた音符は、以下のように音名が変化します!

仕組みと名前を理解しておきましょう!

楽譜において変化記号は、調号と臨時記号として用いられます。

それぞれのルールについて正しく理解しましょう!

調号のルール

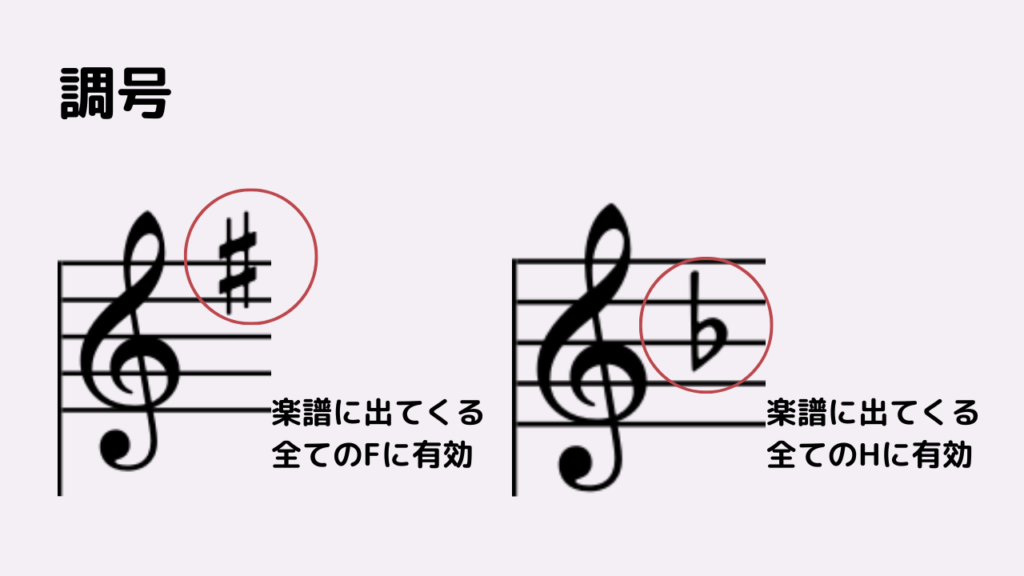

調号は、音部記号のすぐ右側に書かれ、主にシャープもしくはフラットが書かれます。

調号のルールは次の通りです。

- その五線が続く間、つけられた全ての同名の音に対して有効。

- 音部記号が変わっても、全ての同名の音に有効。

順番に紹介します!

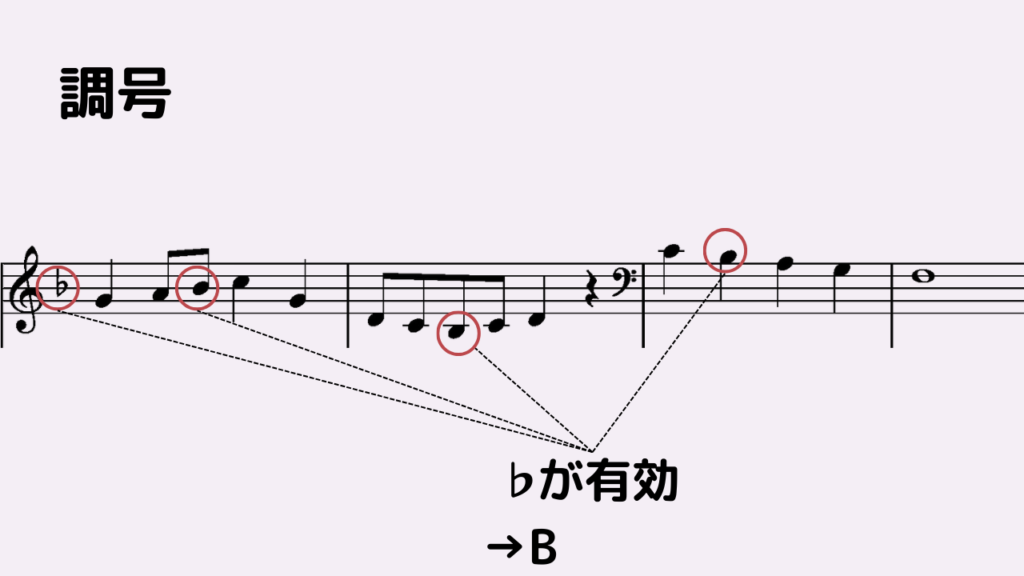

その五線が続く間、つけられた全ての同名の音に対して有効。

調号としてつけられた変化記号は、調号が変わらない限り、ずっと効果を持ちます。

ポイントは、調号としてついている変化記号は、同じ読み方な音全てに効果を発揮する点です!

音の高さが違っていたとしても、調号につけられた変化記号と同じ音名であれば、音の高さが変わります!

音部記号が変わっても、全ての同名の音に有効。

調号でつけられた変化記号は、音部記号が変わっても効果を発揮します。

音部記号が変わることによって、変化記号の位置が変化してしまいますが、どの音についているかは変わっていません!

臨時記号のルール

臨時記号は、該当する音符のすぐ左側に書かれ、シャープやフラットの他にナチュラルやダブルシャープ、ダブルフラットなどが書かれます。

臨時記号のルールは次の通りです。

- 臨時記号は、使用された場所から1小節間有効

- 1オクターブ以上離れると、無効になる。

- 同じ五線、同じ小節内であれば、音部記号が変わっても有効

- タイによって結ばれた音符の変化記号は、結ばれた音符まで有効。

- 変化記号が2回以上付いたら、1番新しい変化記号だけが有効。

順番に紹介します!

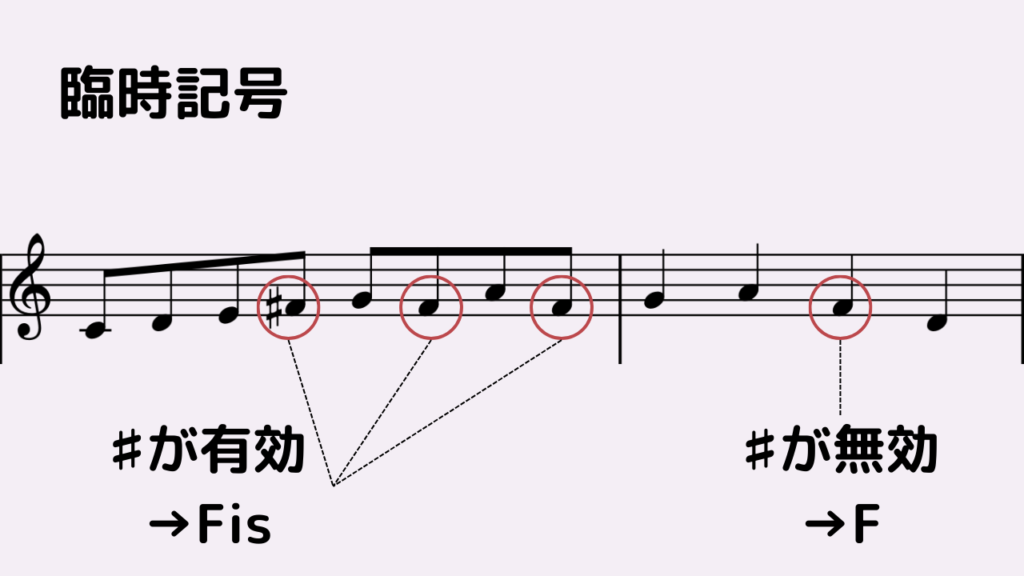

臨時記号は、使用された場所から1小節間有効

臨時記号は、1小節間有効です!

臨時記号の後に、同じ高さの音が出てきたら、後で出てきた音にも臨時記号が適応されます!

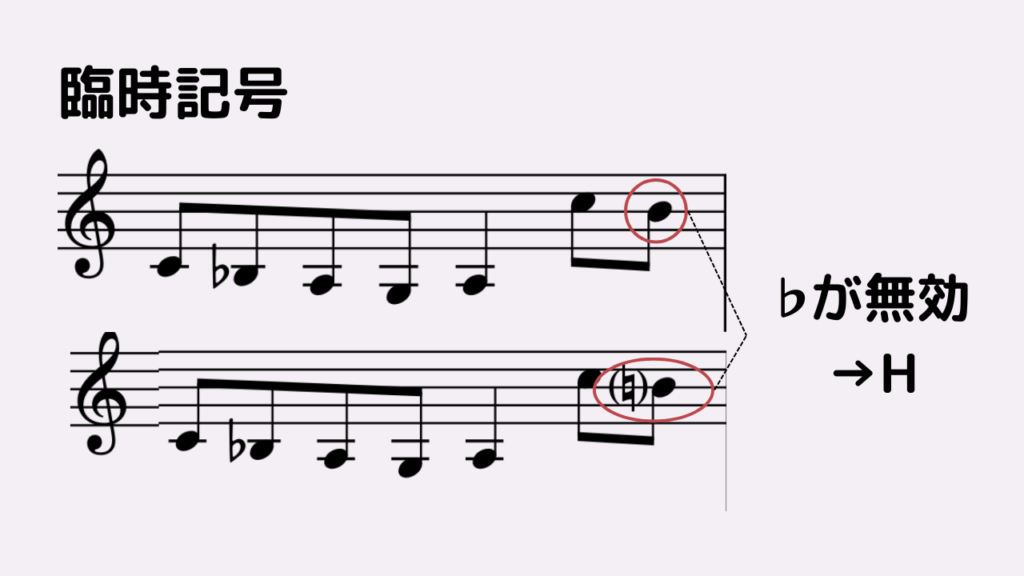

1オクターブ以上離れると、無効になる。

臨時記号は、同じ高さの音に有効です!

同じ音の読み方でも、1オクターブ上の音など、異なる音の高さになった場合は無効となります!

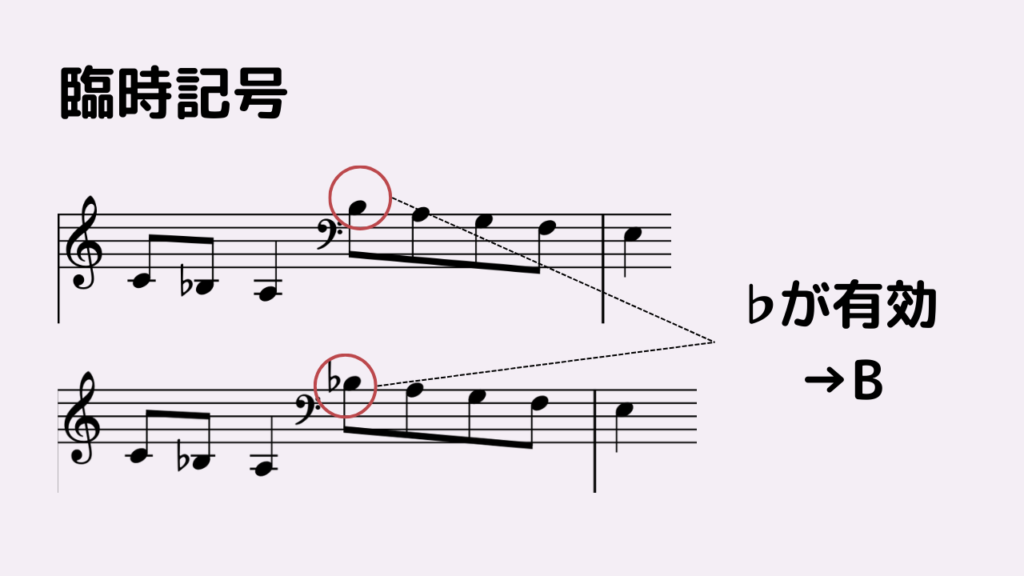

同じ五線、同じ小節内であれば、音部記号が変わっても有効

このルールは、これまで登場したルールに従っています。

同じ小節内であって、同じ音の高さであれば、臨時記号は有効です。

今回の場合、音の高さの見た目は変化していますが、演奏する音の高さは同じです。

見落としがちな臨時記号の表し方なので、注意しましょう。

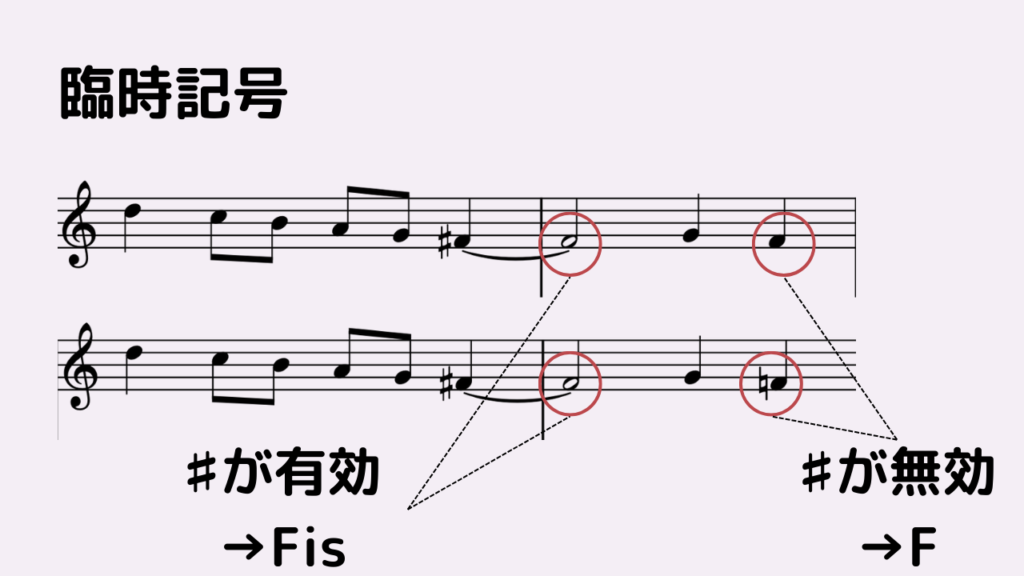

タイによって結ばれた音符の変化記号は、結ばれた音符まで有効。

タイによって結ばれた音は、全て1つの音として演奏します。

演奏した音に臨時記号が付いている場合は、タイが無くなるまで効果を発揮します。

タイが切れた瞬間に臨時記号の効果は無くなるので、小節をまたぐ場合は音の高さに注意しましょう!

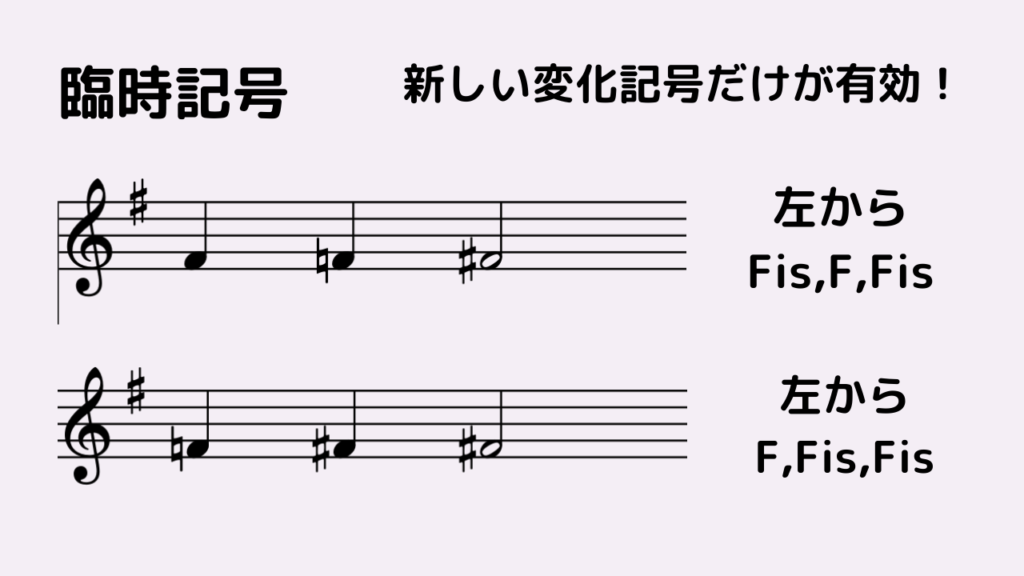

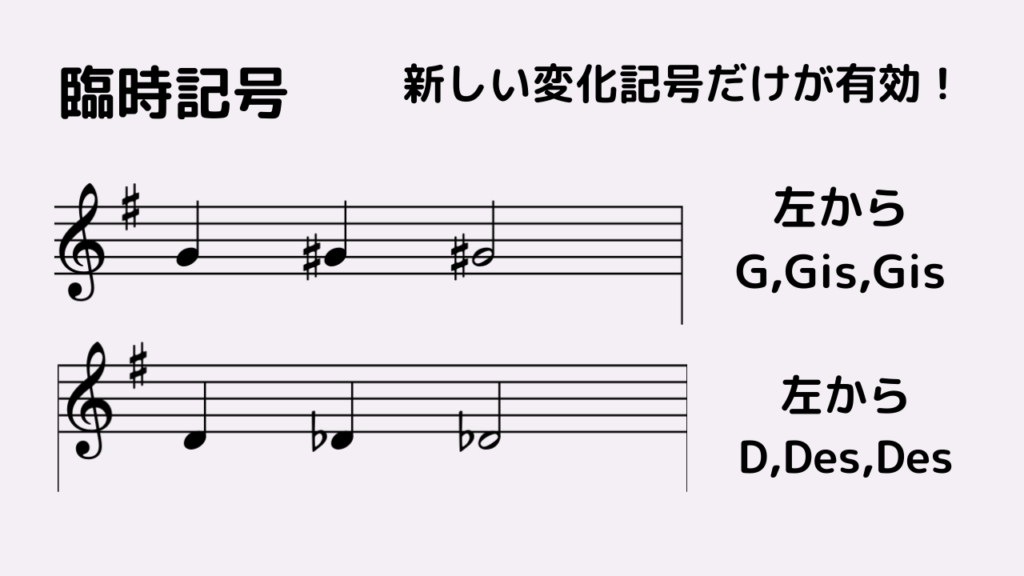

変化記号が2回以上付いたら、1番新しい変化記号だけが有効。

臨時記号は、その音符に対してつける記号です。

効果が重複することはありません。

混乱しそうなときは、演奏したい音に何が付いているのかだけを考えるようにしましょう!

知識を「使える」スキルに変えよう!

調号や臨時記号の意味を覚えることは大切ですが、本当に重要なのは、その知識を瞬時に引き出して演奏に活かすことです!

そのための最適なトレーニングの1つが「問題を解く」ことです

現在公開中の無料オンラインクイズで、あなたの知識がどれだけ「使える」レベルにあるか、チェックしてみませんか?

まとめ

この記事では、変化記号、調号、臨時記号について紹介しました!

日頃の練習に是非生かしてください!

このサイトでは、楽典の知識を無料クイズでチェックすることができます!

基礎練習と並行しながら、様々な曲の練習をするのもオススメです!

この記事を読んでも解決しない、あなたのバンドだけの特別な悩みはありませんか?

コメント