こんにちは!

今回は、楽譜から音程を読み解く方法として、音程の「度数」と「種類」を具体的に見分ける方法を紹介します!

これまでの記事で音程の基本的な数え方は掴めたけど、実際に楽譜を見た時に「これは何度の何の音程?」とパッと判断するのは、慣れるまで少し難しいかもしれません!

この記事では、次の内容を知ることができます!

- 音程を判断するための基本的な2つのステップ

- 鍵盤イメージを使った、度数ごとの具体的な種類の見分け方

- 音程判断を助ける練習問題

今回の記事を読むと、こんなメリットがあります!

- 楽譜に書かれた音楽の構造がより深く理解できるようになる!

- 和音を演奏する時や聴く時に、その響きの特徴が予測できるようになる!

- 音楽理論の学習や、作曲・編曲への第一歩に繋がる!

前回までの記事で、音程の基本的な数え方(度数)や、音程の種類(完全、長短など)を紹介しています!

こちらを先に読んでから、この記事を読むと、より理解が深まります!

音程が分かると、音楽の仕組みが少しずつ見えてきて、もっと音楽が楽しくなるはずです!

音程判断のスキルを身につけて、楽譜の理解を深め、音楽をもっと楽しみましょう!

参考にしている書籍はこちら!

音程判断の基本ステップ:度数と種類の2段階で考える!

音程を判断する時は、焦らず2つのステップで考えると分かりやすいです!

- 「度数」を正確に数える!

- 音程の「種類」を見分ける!

まずは度数、次に種類という順番に紹介します!

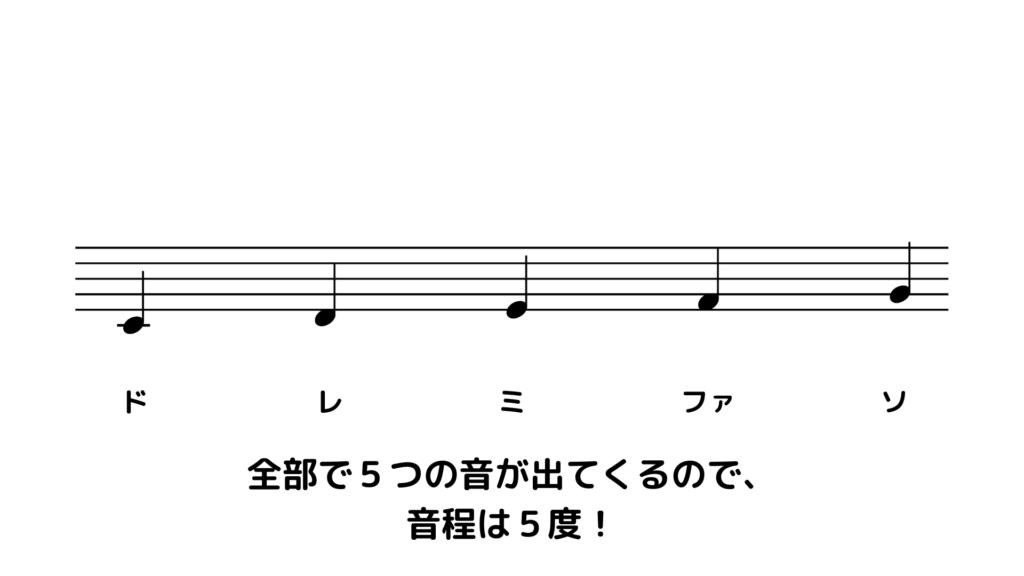

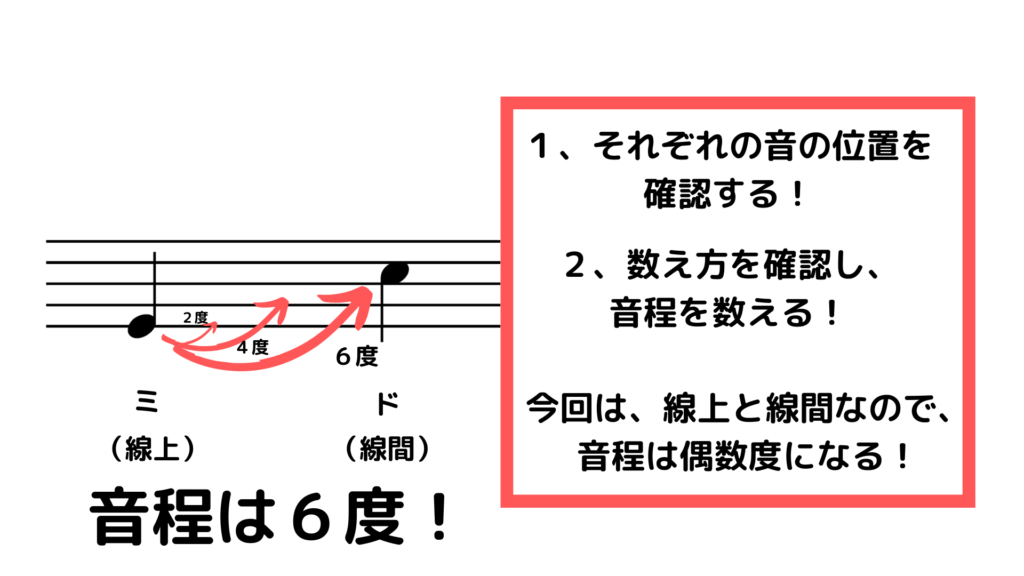

ステップ1:まずは「度数」を正確に数える

音程判断の最初のステップは、「度数」を正確に数えることです!

大切なポイントは次の通りです。

- 比べる2つの音と、その間にある音を全て数える。

- 楽譜上で臨時記号(♯や♭)が付いていても、度数を数える時は一旦無視して、幹音(ドレミファソラシ)の位置関係だけで判断するのがポイント!

- 五線の「線」の上にある音か、「間」にある音かを意識すると、その音程が奇数度(例:線上と線上、線間と線間)なのか偶数度(例:線上と線間)なのかが見分けやすい!

この度数の数え方は、音程判断の全ての基本になるので、しっかりマスターしておきましょう!

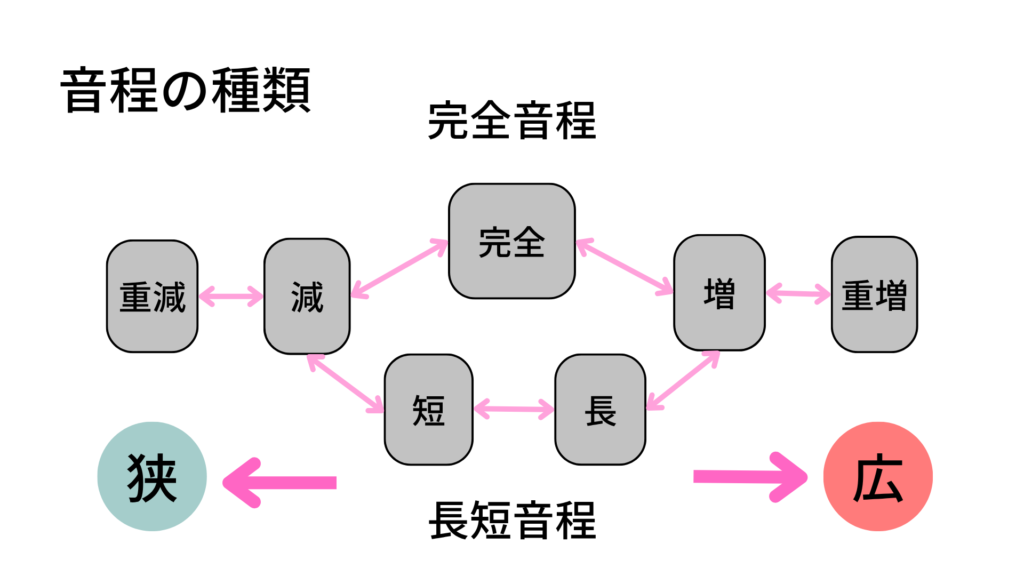

ステップ2:「種類」を見分けるために必要な知識

次のステップは、音程の「種類」を見分けます!

種類とは、「完全」「長」「短」「増」「減」といった、音程の響きの性質を表す言葉でした。

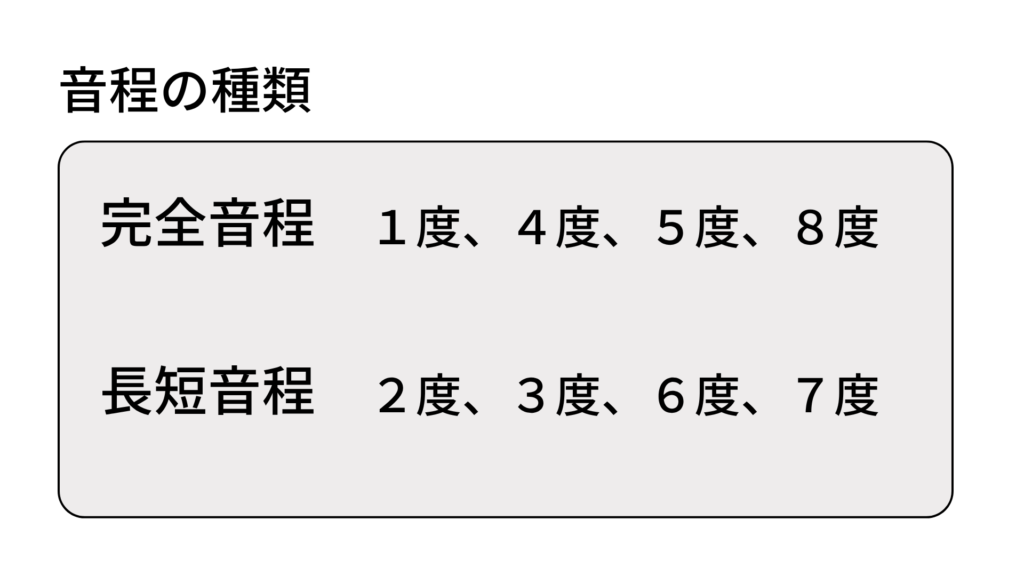

前回の記事で紹介した、音程のグループ分け(1度、4度、5度、8度は「完全系」、2度、3度、6度、7度は「長短系」)を思い出しましょう!

- 完全音程・・・1度、4度、5度、8度など

- 「完全」が基準の音程で、透明感、厚みを感じる!

- 長短音程・・・2度、3度、6度、7度など

- 「長」もしくは「短」が基準の音程で、色彩感、感情が伝わる!

このグループ分けを念頭に置きつつ、種類を見分けるための最大のカギとなるのが、「2音間の半音の数」です!

次のセクションで、この半音の数を使った具体的な種類の見分け方を詳しく見ていきましょう!

「種類」を見分ける実践テクニック:半音の数を数えよう!

ここからは、いよいよ音程の種類を具体的に見分ける方法を紹介していきます!

鍵盤イメージが最強の味方!

音程の種類を判断する際に、ピアノなどの鍵盤を頭の中でイメージすることが非常に役立ちます!

楽譜の音を鍵盤上の位置に置き換えて、その2つの鍵盤の間に半音がいくつあるか(つまり、鍵盤をいくつ移動するか)を数えるのが基本です!

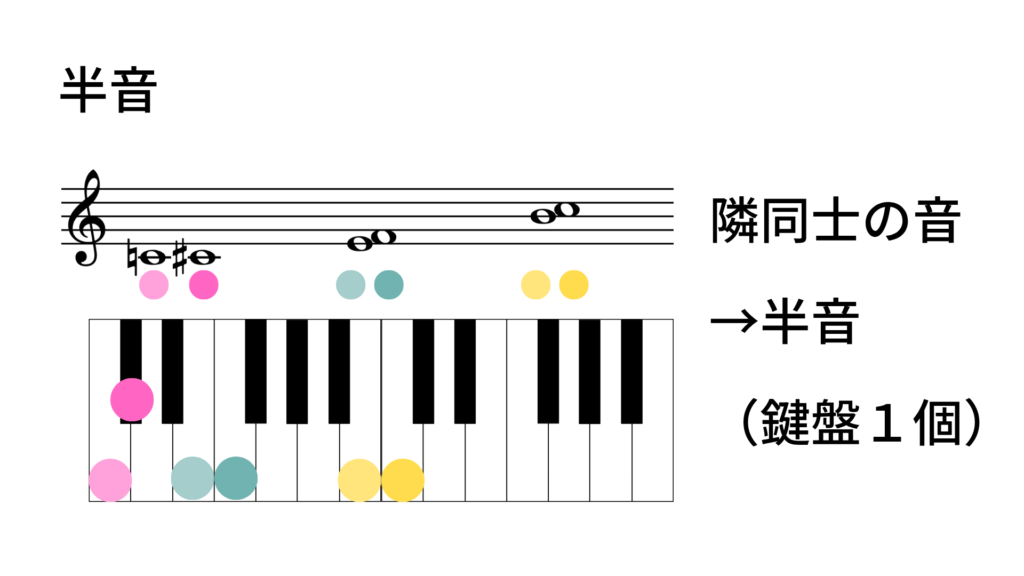

白い鍵盤も黒い鍵盤も、隣り合う鍵盤同士は全て「半音」の関係です!

半音の例

例えば、ドとド♯、ミとファ、シとドなどは、それぞれ半音の関係です。(譜例参照)

このように、白鍵と黒鍵が並んだピアノの鍵盤の図があると、視覚的に理解が深まりますね!

この鍵盤イメージを使って、半音の数を正確に数えることが、音程の種類を見分けるための第一歩です!

1度の見分け方

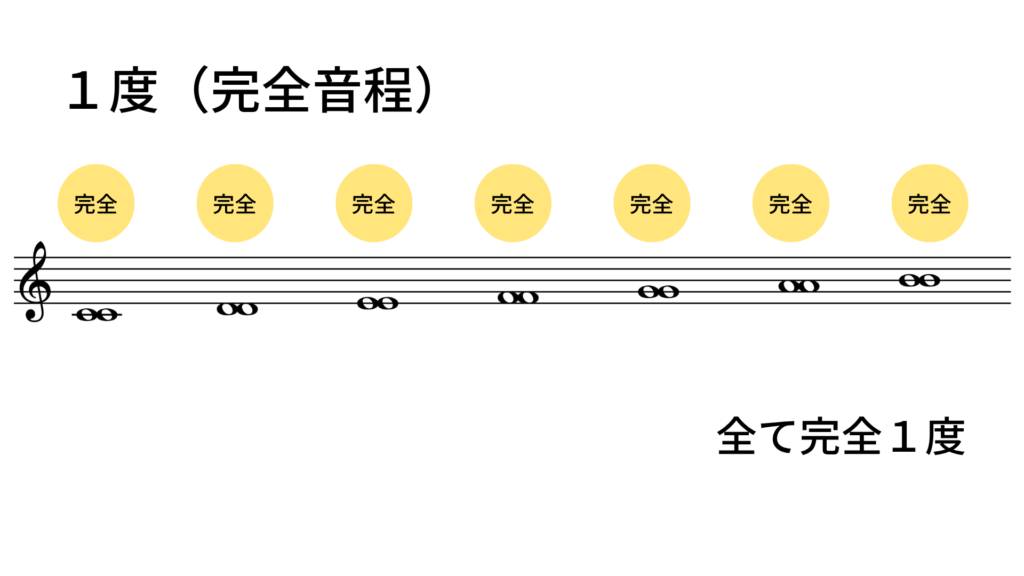

まずは一番簡単な「1度」の音程から見ていきましょう!

1度というのは、楽譜上で同じ音、つまり同じ高さの音(ユニゾン)のことです!

1度

幹音同士

まとめ

完全1度:「ドとド」「レとレ」など

(全ての幹音同士の1度は、完全1度です。)

臨時記号による変化

1度の音程が、臨時記号などによって半音1つ分広がることは稀ですが、もしそうなった場合は「増1度」です。

1度の音程が「減1度」になることは通常ありません。

2度、3度の見分け方

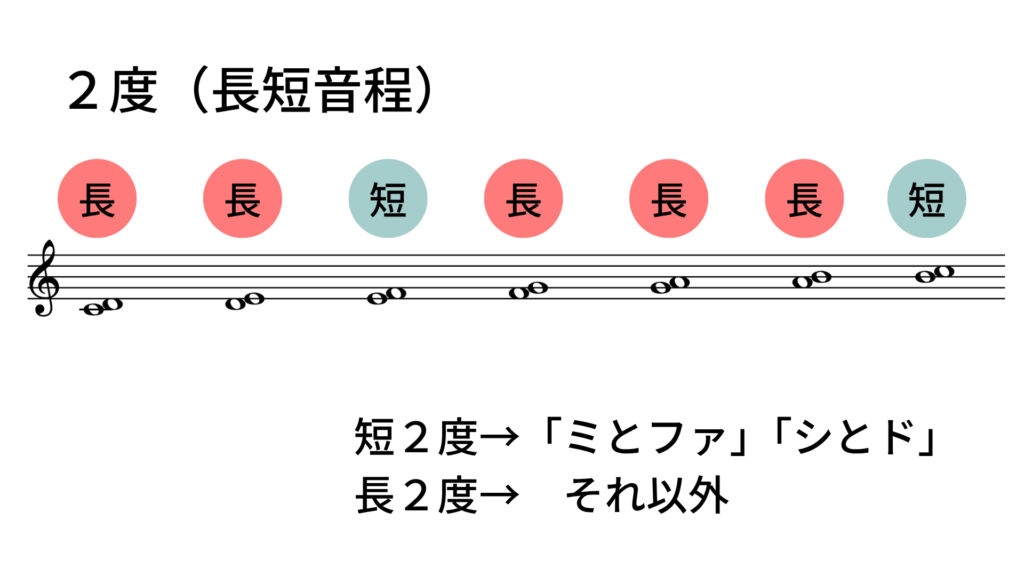

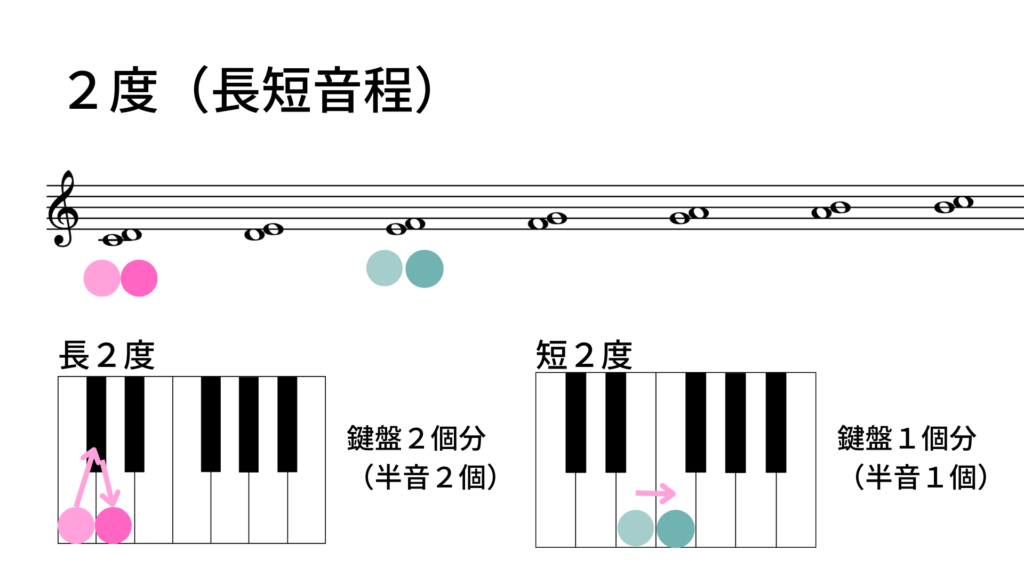

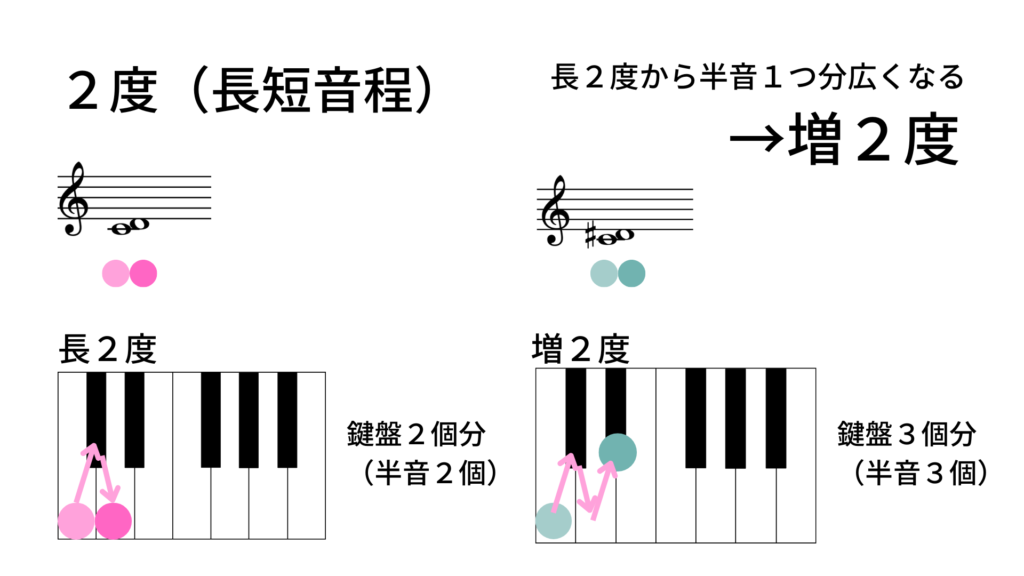

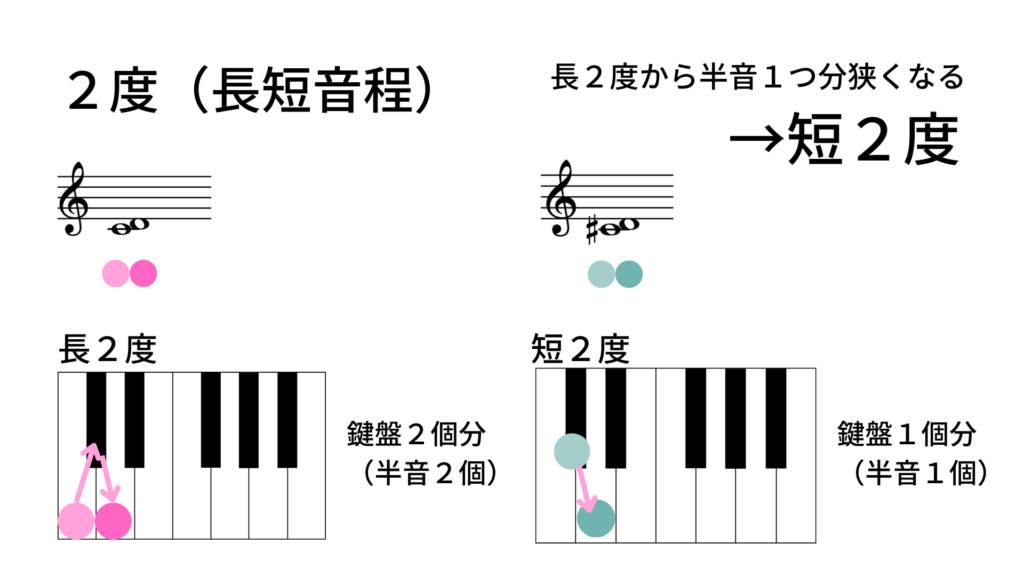

次に、「2度」と「3度」の音程です。これらは「長短系」の音程です!

まず、幹音同士の関係で基準となる「長」または「短」の音程を確認し、そこから臨時記号によってどう変化するかを見ていきましょう!

2度の見分け方

幹音同士

まとめ

短2度:「ミとファ」「シとド」

長2度:それ以外(「ドとレ」「レとミ」「ファとソ」「ソとラ」「ラとシ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

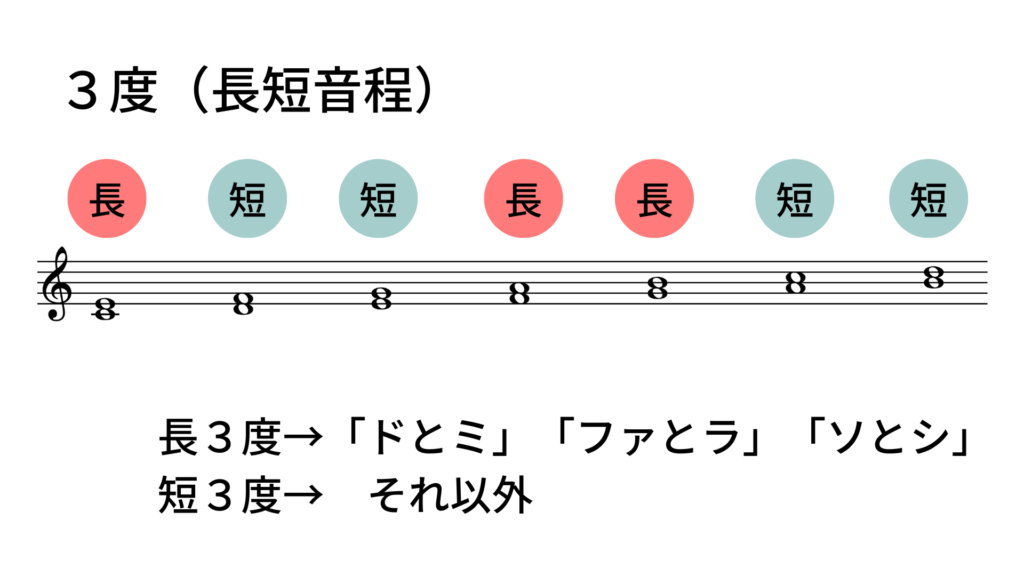

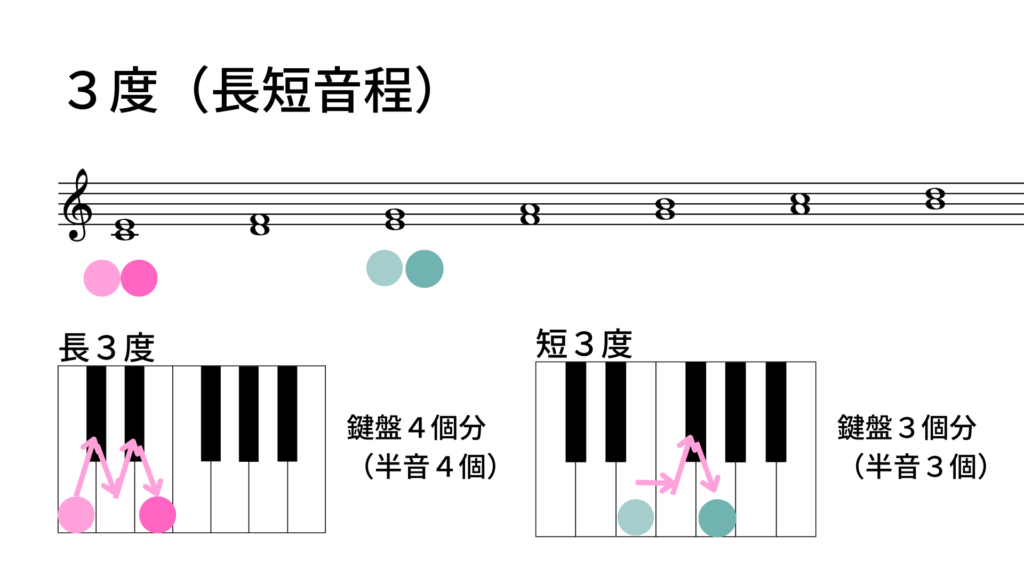

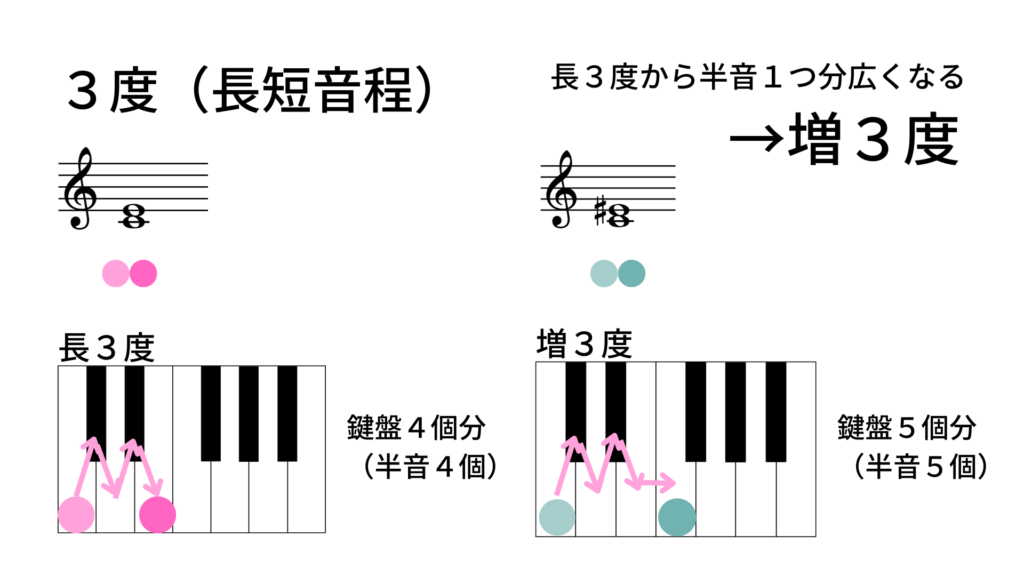

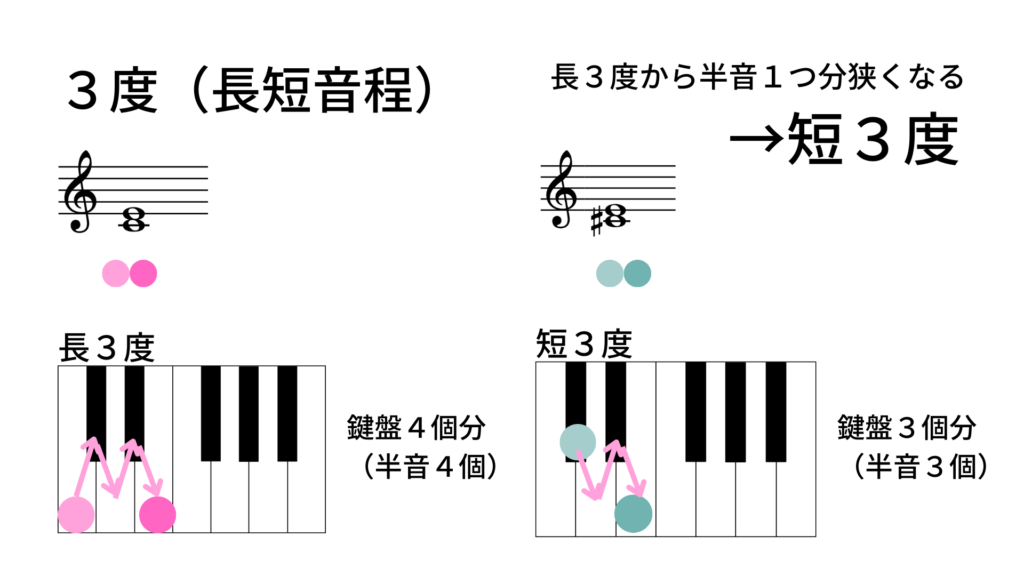

3度の見分け方

幹音同士

まとめ

長3度:「ドとミ」「ファとラ」「ソとシ」

短3度:それ以外(「レとファ」「ミとソ」「ラとド」「シとレ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

臨時記号がどちらの音に付くかによって、音程が広がるか狭まるかをしっかり確認しましょう!

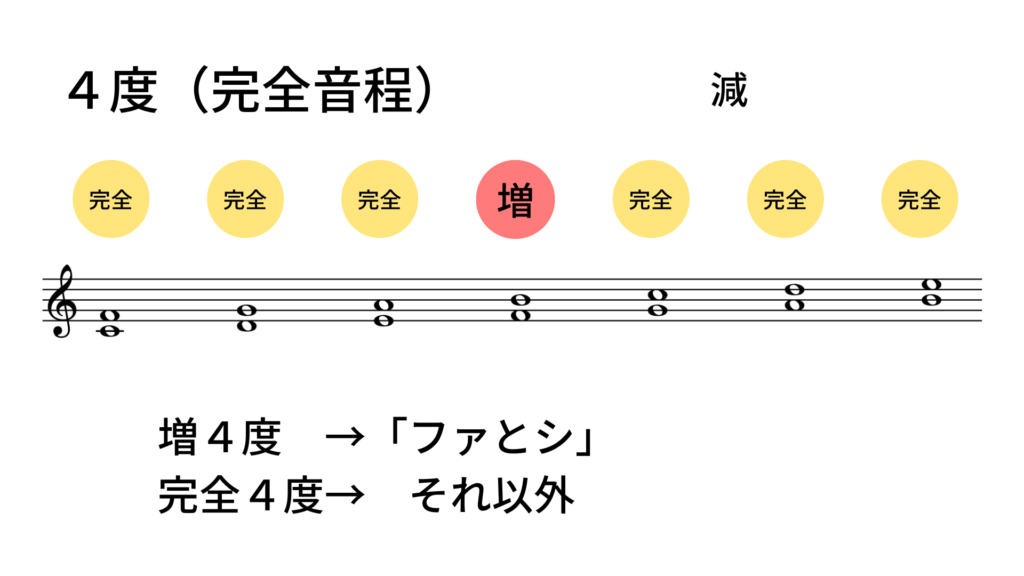

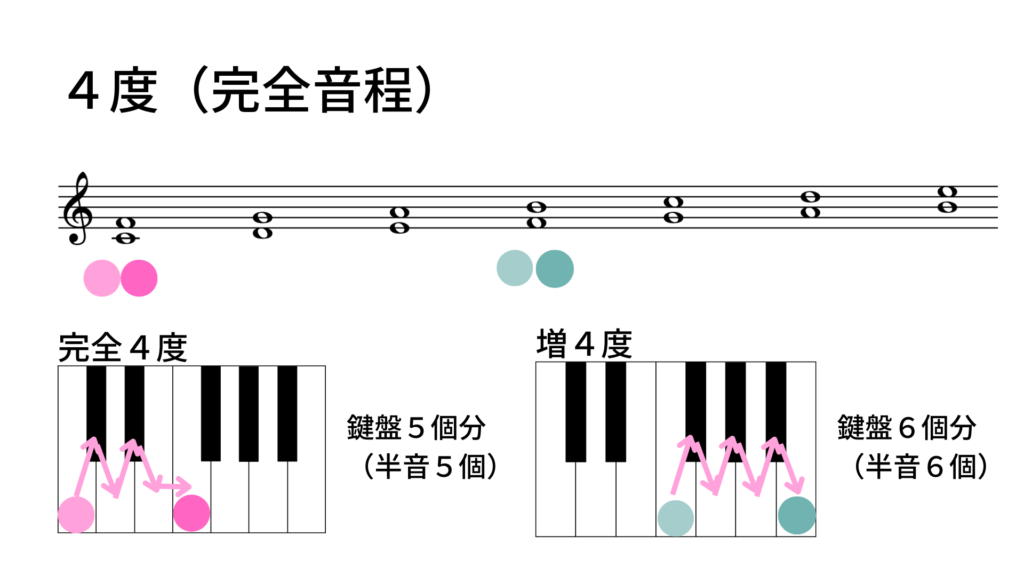

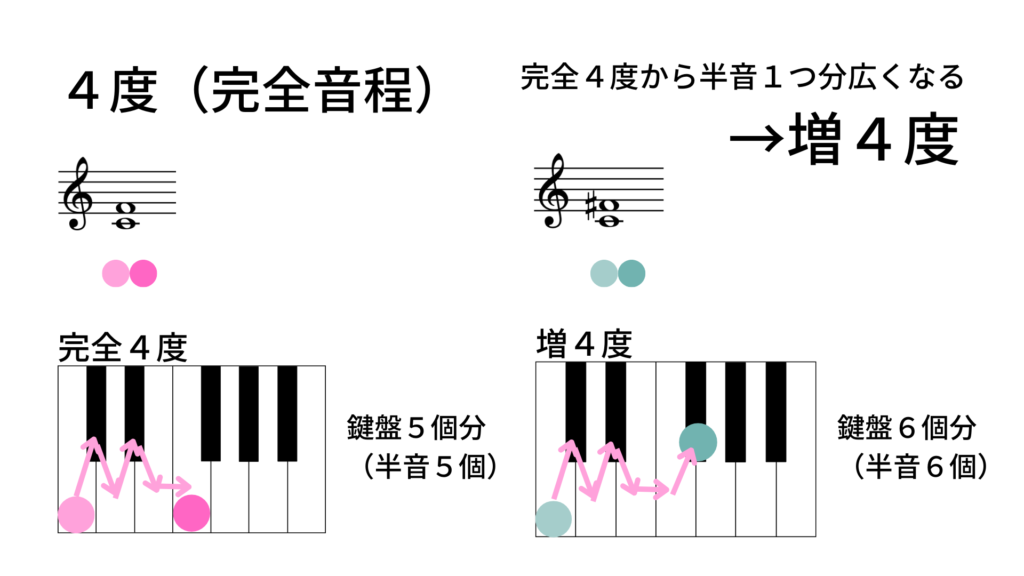

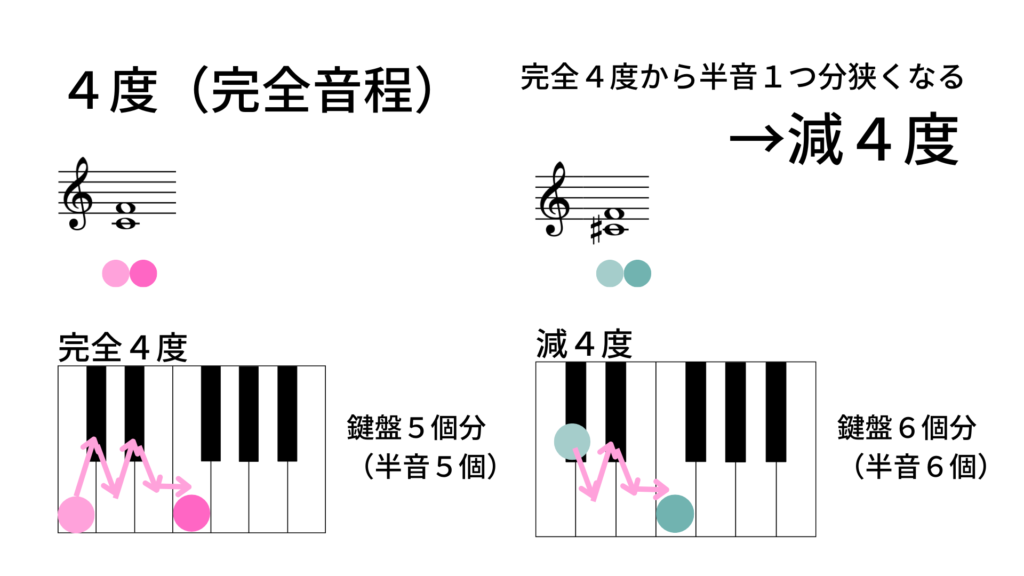

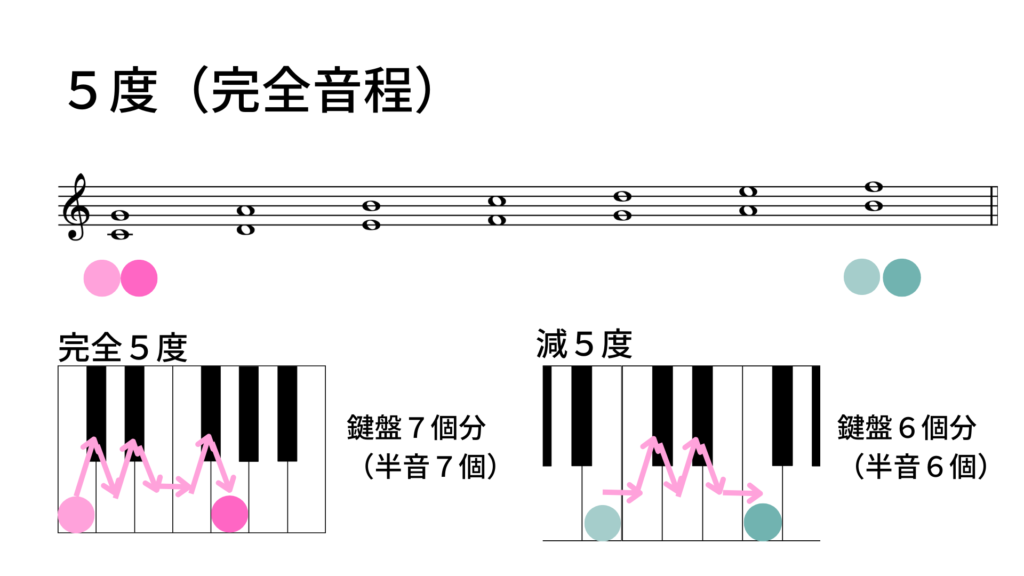

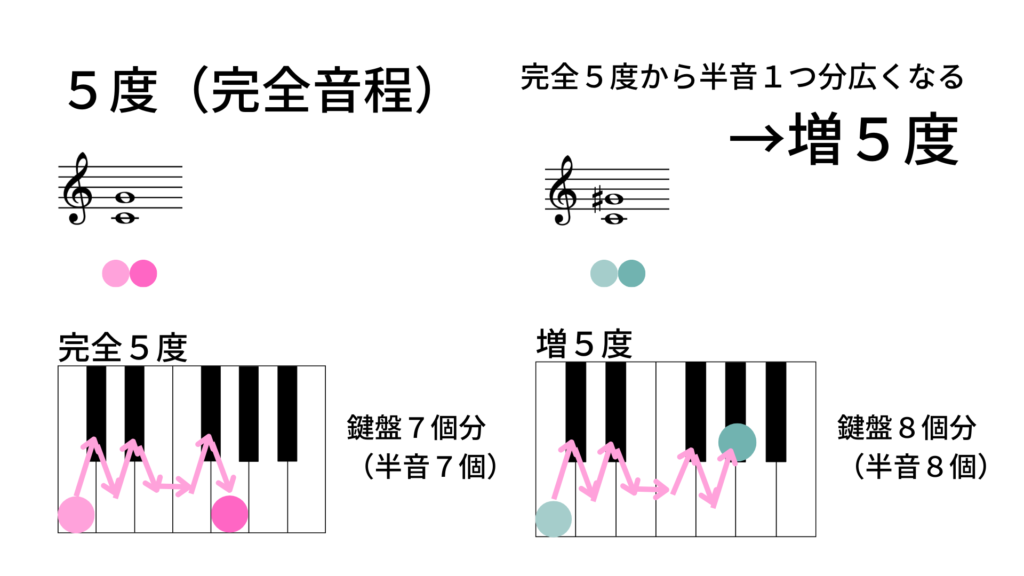

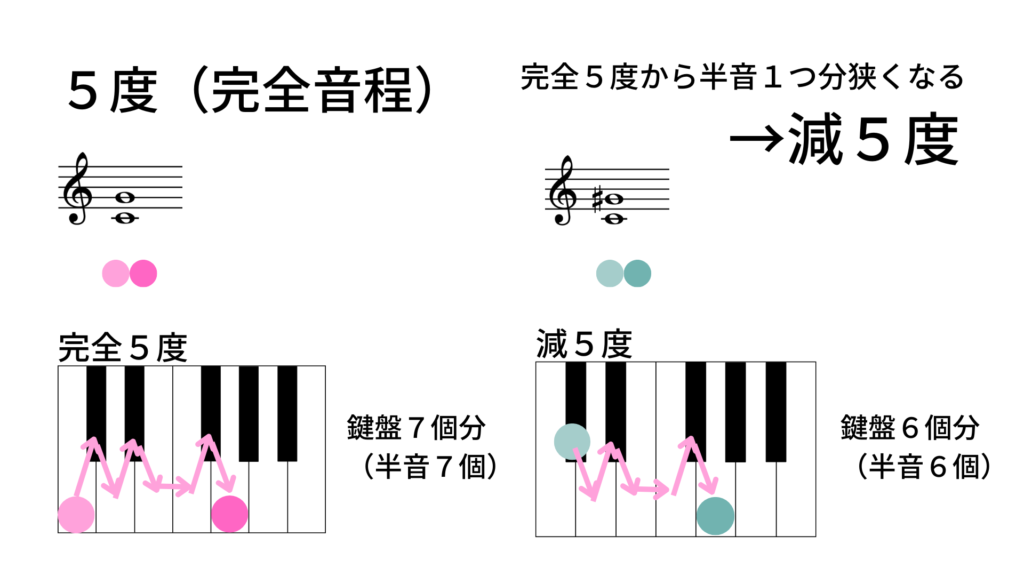

4度、5度の見分け方

続いて、「4度」と「5度」の音程です。これらは「完全系」の音程です!

「完全」を基準に、臨時記号によって「増」や「減」になるかを確認しましょう。

4度の見分け方

幹音同士

まとめ

増4度:「ファとシ」

完全4度:それ以外(「ドとファ」「レとソ」「ミとラ」「ソとド」「ラとレ」「シとミ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

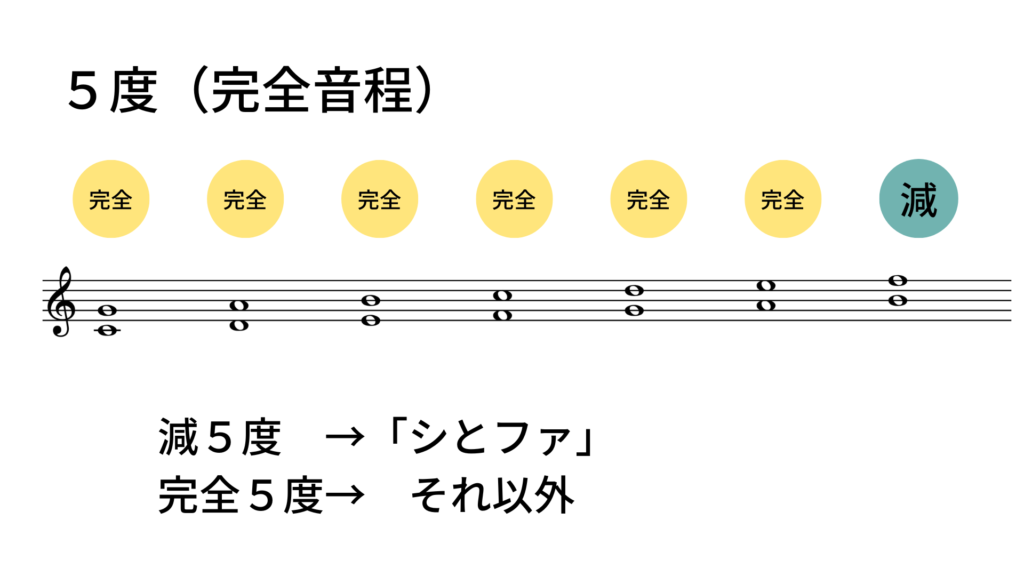

5度の見分け方

幹音同士

まとめ

減5度:「シとファ」

完全5度:それ以外(「ドとソ」「レとラ」「ミとシ」「ファとド」「ソとレ」「ラとミ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

4度と5度では、幹音同士でも「ファとシ(増4度)」、「シとファ(減5度)」という特別な組み合わせがあることを覚えておきましょう。

これらはトライトーンと呼ばれ、音楽的に重要な役割を果たします。

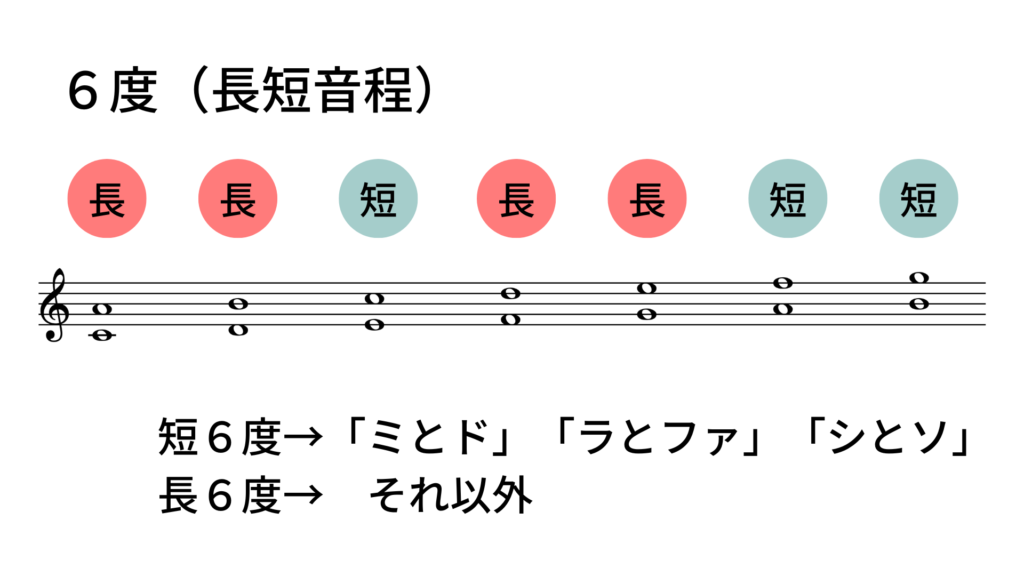

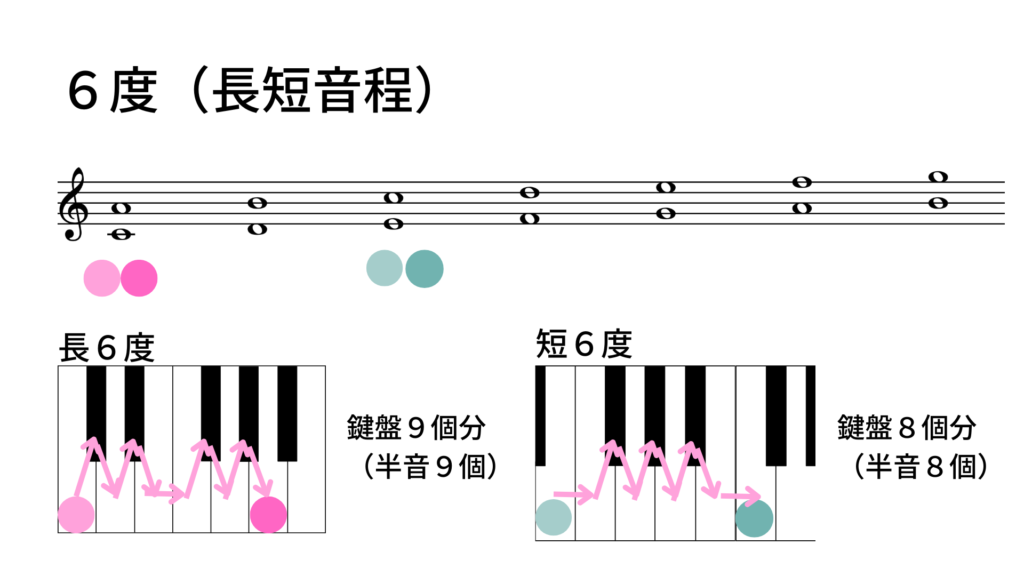

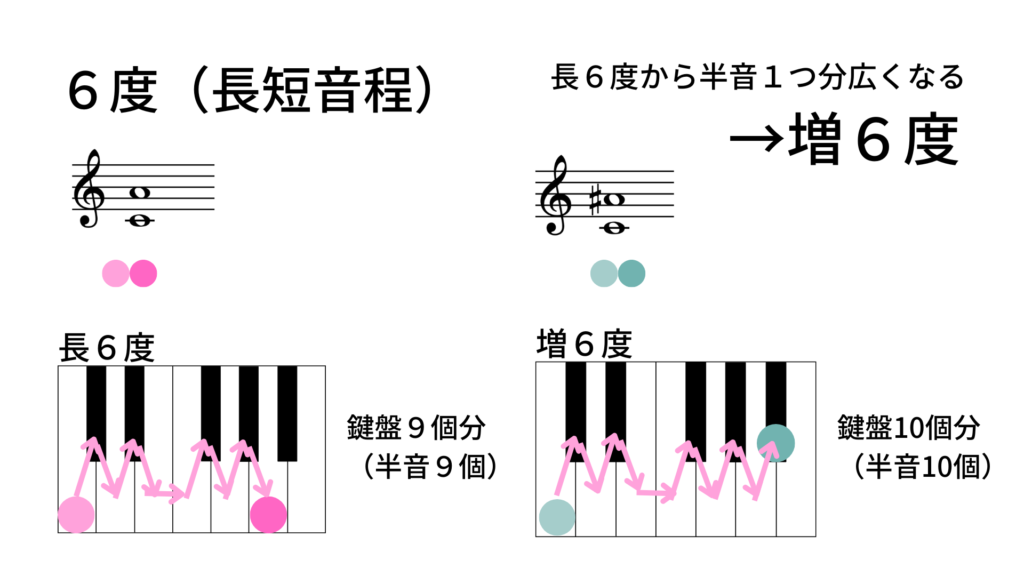

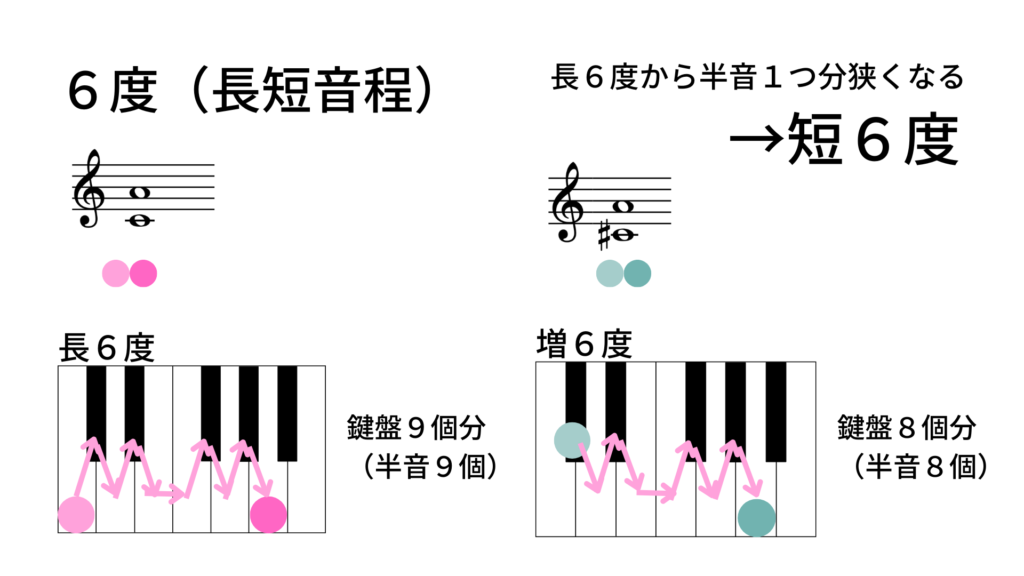

6度、7度の見分け方

次は、「6度」と「7度」の音程です。これらも「長短系」の音程です!

2度や3度と同じように、まず幹音同士で「長」か「短」かを確認し、そこからの変化を調べます!

6度の見分け方

幹音同士

まとめ

短6度:「ミとド」「ラとファ」「シとソ」

長6度:それ以外(「ドとラ」「レとシ」「ファとレ」「ソとミ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

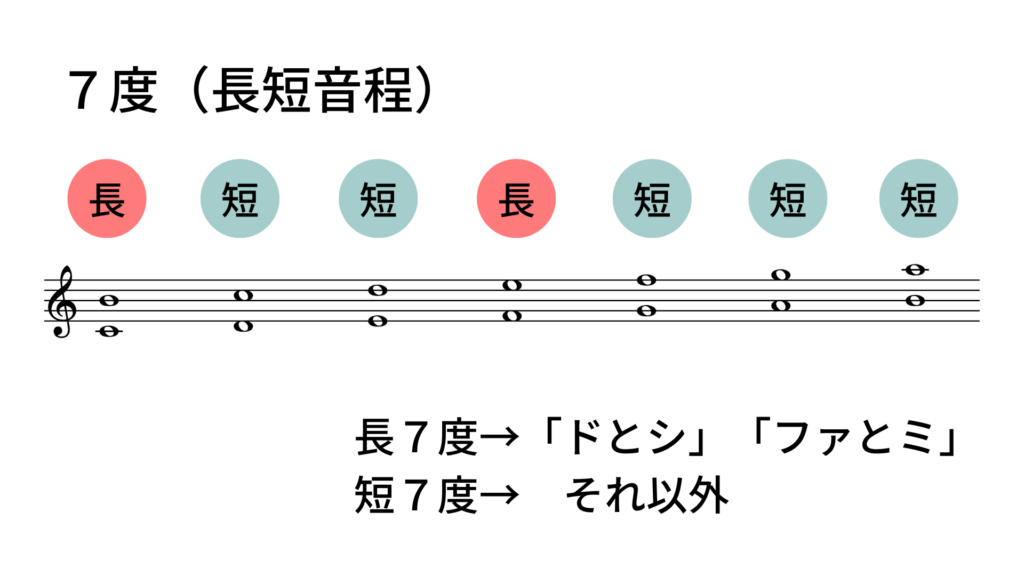

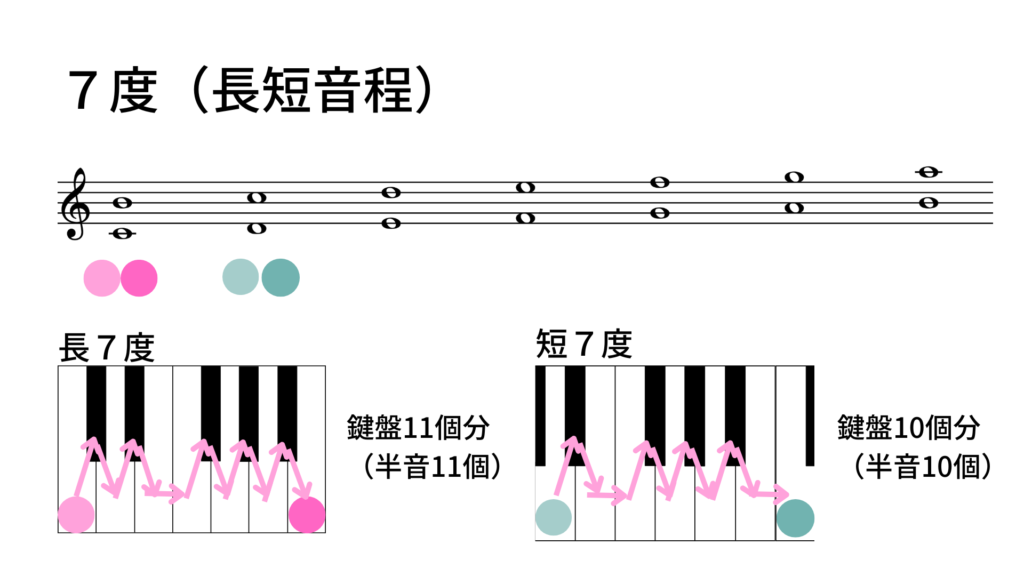

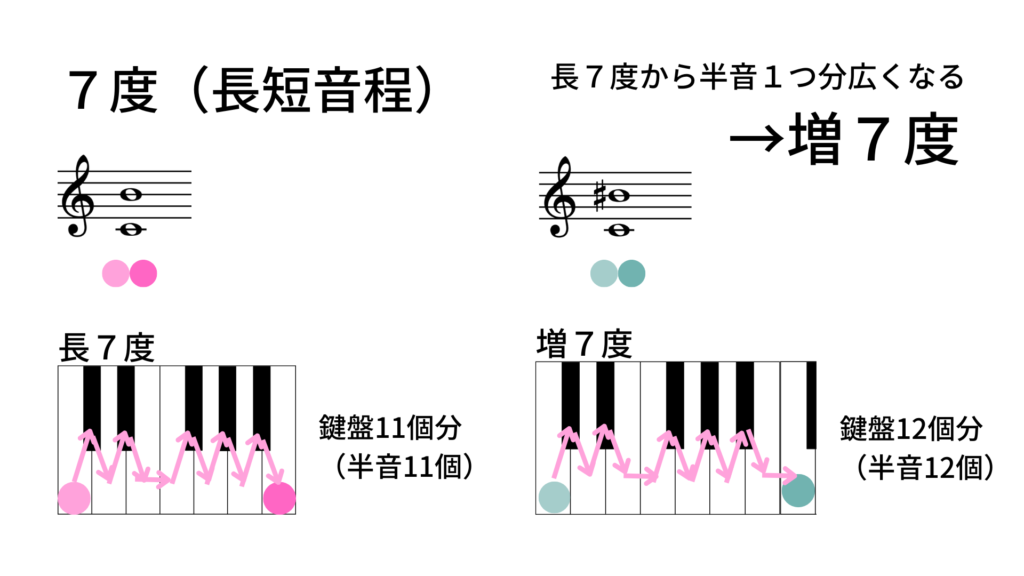

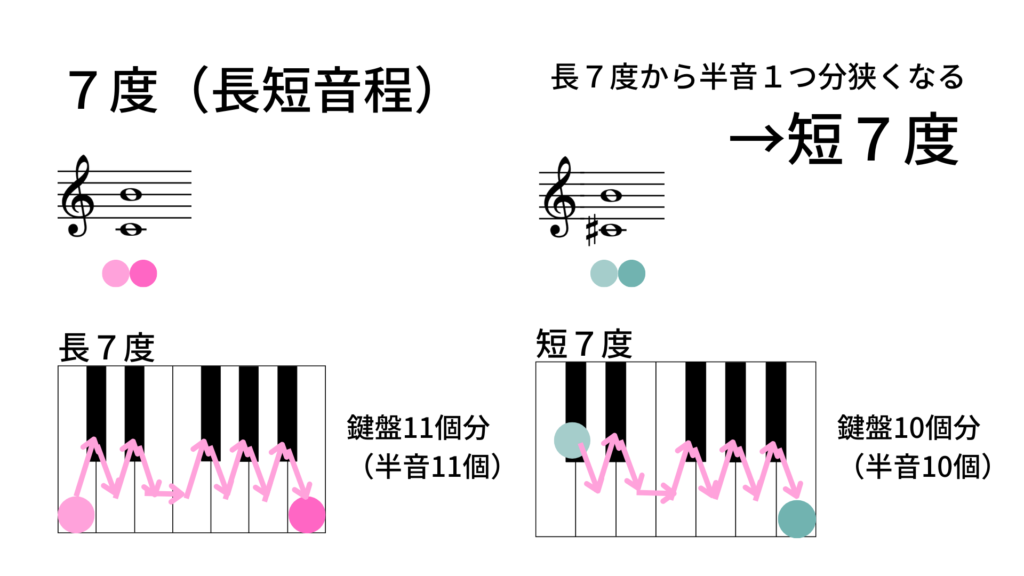

7度の見分け方

幹音同士

まとめ

長7度:「ドとシ」「ファとミ」

短7度:それ以外(「レとド」「ミとレ」「ソとファ」「ラとソ」「シとラ」)

臨時記号による変化

- ♯の場合

- 上の音に♯が付くと、音程は半音広がります。

- 下の音に♯が付くと、音程は半音狭まります。

- ♭の場合

- 上の音に♭が付くと、音程は半音狭まります。

- 下の音に♭が付くと、音程は半音広がります。

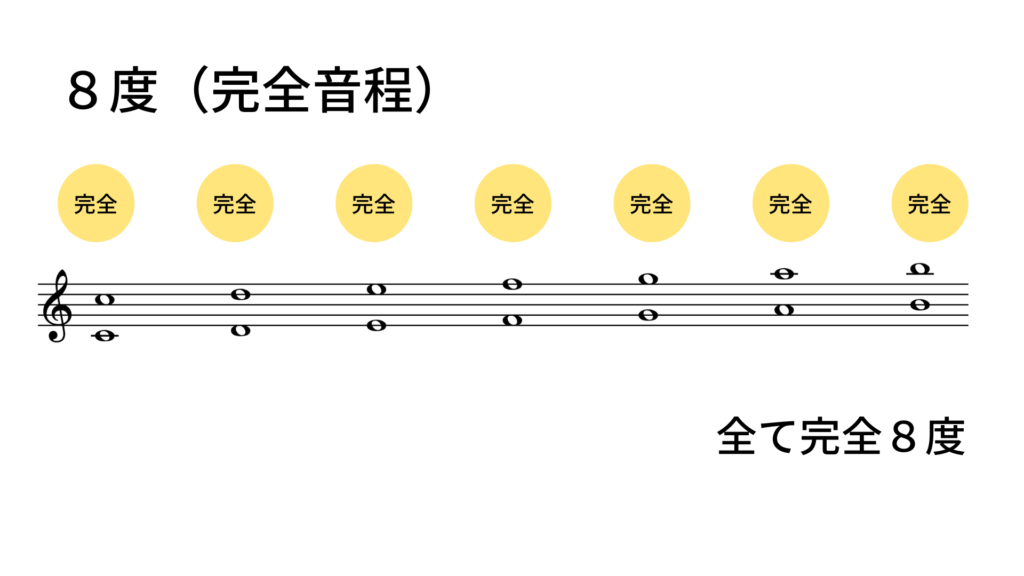

8度、それ以上の見分け方

次は、「8度」の音程です。8度は「完全系」の音程です!

8度の見分け方

幹音同士

まとめ

完全8度:「ドとド」「レとレ」など

(全ての幹音同士の8度は、完全8度です。)

完全8度も、臨時記号によって「増」や「減」に変化します。

考え方は他の完全音程と同じです。

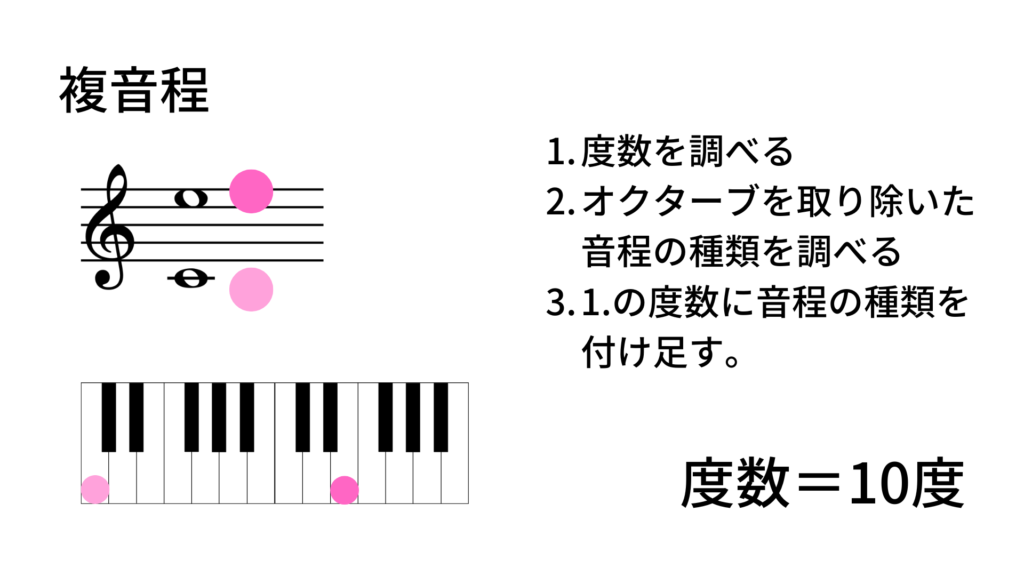

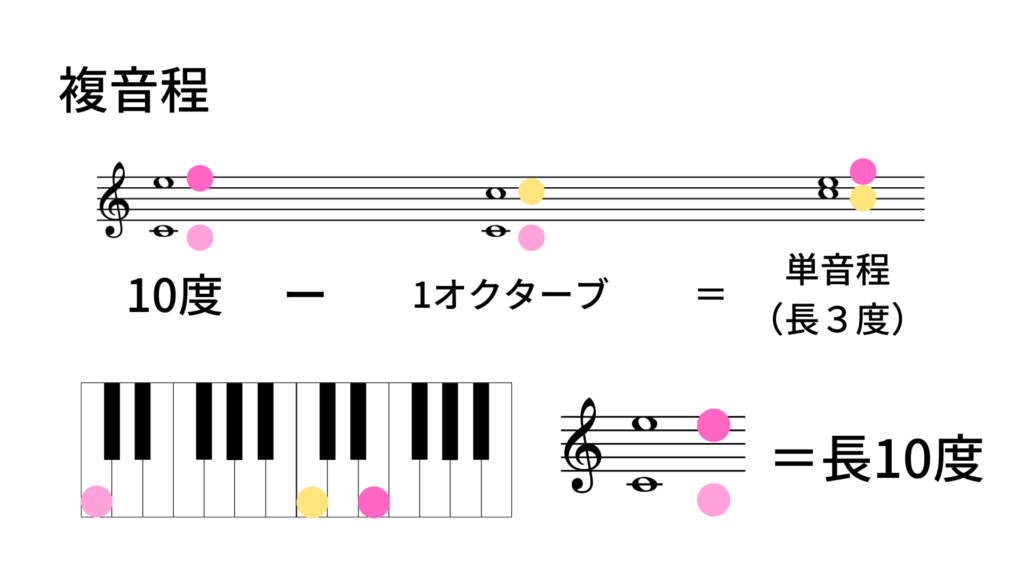

9度以上の複音程について

9度以上の複音程の種類(完全、長、短、増、減)は、その音程から1オクターブ(または複数オクターブ)を取り除いた単音程の種類と基本的に同じです。

複音程も、まずは対応する単音程に置き換えて種類を判断し、その種類をそのまま複音程に当てはめましょう!

あなたの楽典知識をチェック!無料クイズに挑戦しませんか?

さて、ここまで「音程」の基本的なルールについて解説してきました。

頭では理解できても、いざ楽譜を目の前にすると混乱してしまうこともありますよね?

そこで、あなたの理解度をチェックするために、無料のオンラインクイズを用意しました!

ゲーム感覚で、楽しく復習してみましょう!

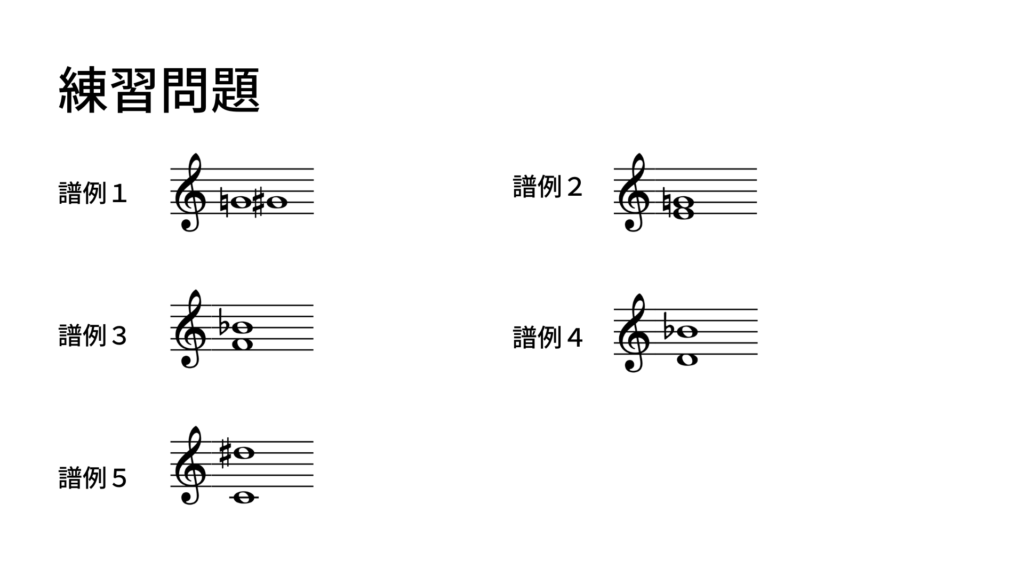

練習問題に挑戦!~色々な度数の音程を見分けよう~

ここまでの知識を使って、実際に様々な度数の音程の種類を見分ける練習をしてみましょう!

以下の譜例を見て、それぞれの音程の「度数」と「種類(完全、長、短、増、減)」を答えてみてください。

鍵盤をイメージしながら、半音の数を数えるのがポイントですよ!

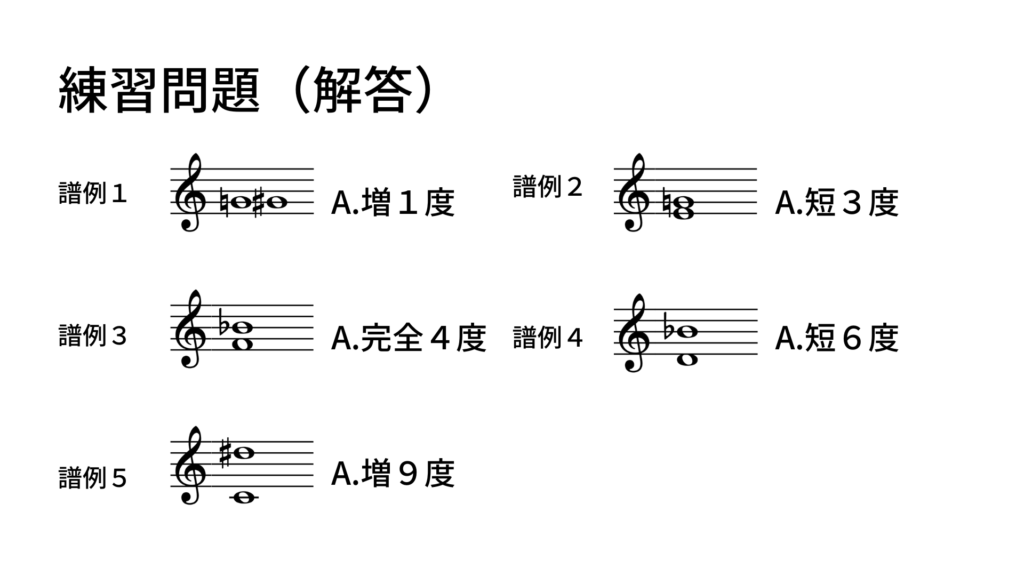

できましたか?それでは、答え合わせをしていきましょう!

- 譜例1の答え:増1度

- 解説

- まず度数を数えます。ソとソなので「1度」、幹音同士の「ソとソ」は完全1度(半音0個)です。

- 上の音はソ♯なので、完全1度より半音1つ広くなっています。つまり「増1度」が答えです。鍵盤でソからソ♯まで数えると半音は1個です。

- 譜例2の答え:短3度

- 解説

- ミ-ファ-ソなので「3度」です。幹音同士の「ミとソ」は短3度(半音3個)です。

- この譜例には臨時記号がないので、そのまま「短3度」が答えです。鍵盤でミからソまで数えると半音は3個です。

- 譜例3の答え:完全4度

- 解説

- ファ-ソ-ラ-シなので「4度」です。幹音同士の「ファとシ」は増4度(半音6個)です。

- 譜例3の上の音はシ♭なので、増4度より半音1つ狭まっています(上の音に♭が付くと音程は狭まる)。したがって「完全4度」となります。鍵盤でファからシ♭まで数えると半音は5個です。

- 譜例4の答え:短6度

- 解説

- レ-ミ-ファ-ソ-ラ-シなので「6度」です。幹音同士の「レとシ」は長6度(半音9個)です。

- 譜例4の上の音はシ♭なので、長6度より半音1つ狭まっています。したがって「短6度」が答えです。鍵盤でレからシ♭まで数えると半音は8個です。

- 譜例5の答え:増9度(または1オクターブと増2度)

- 解説

- 下のドから1オクターブと上のレ♯までの度数は9度です(ド→レで2度、それにオクターブ)。

- 1オクターブ下の「ドとレ♯」の音程を考えます。幹音同士の「ドとレ」は長2度(半音2個)です。

- レに♯が付いているので、長2度より半音1つ広くなり「増2度」(半音3個)です。

- したがって、元の音程は「増9度」となります。

最初は時間がかかっても大丈夫です!

次の手順を意識して、音程を調べましょう!

- まず楽譜上の2音の幹音の位置関係から「度数」を正確に数えること。

- 次に、それぞれの幹音を鍵盤に置き換え、臨時記号を考慮して2音間の「半音の数」を正確に数えること。

- その「度数」における基準となる音程(完全、長、短)の半音の数と比較して、「種類」を判断すること。

この手順を丁寧に繰り返すことで、必ず音程判断は正しくできるようになりますよ!

まとめ

いかがでしたか!

今回の記事では、次の内容を紹介しました!

- 音程判断は、「度数を数える」「種類を見分ける」の2ステップで考えること。

- 種類の判断には、「鍵盤イメージ」と「半音の数」が非常に役立つこと。

- 1度から8度までの各度数について、幹音同士の基準となる音程と、臨時記号による変化の仕方。

- 実際に音程を見分けるための練習問題。

音程の判断は、音楽を深く理解するための大切なスキルの一つです!

何度も練習して、正しく判断できるようになりましょう!